CONTEXTO

Una vasta tradición cultural ha evidenciado que la biografía constituye la representación, en forma de relato, de la vida de un determinado sujeto en el conjunto de su existencia. En narratología se diferencia entre la biografía de carácter analítico, interpretativa y no forzosamente factualista, de la biografía narrativa, sustentada en los avatares de la historia de una vida y que recurre, de forma más o menos acentuada, a estrategias puramente narrativas. En ella se respeta la temporalidad reelaborada por el discurso y se construye en términos de revelación, haciendo notorias, gradual y calculadamente, las diferentes etapas de la vida relatada, lo que exige elegir los hechos dignos de mención y despreciar los irrelevantes, cuestiones todas que tienen mucho que ver con la vertiente pragmática de la biografía, que sanciona las marcas de una ejemplaridad social, política o artística. Cuando los procedimientos de extracción literaria flotan demasiado, nos encontramos ante una biografía novelada —también denominada modalidad mixta de existencia— en la que el mundo del biografiado no se suelta de esos nudos ficcionales que elaboran un universo posible, uniendo hechos y personajes comprobables con hechos y personajes enteramente de ficción. Este preámbulo sirve para encajar uno de los lugares comunes en la aproximación al artista merced a su biografía: se trata del texto Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a nuestros tiempos, diseñado por Giorgio Vasari (primera edición de 1550) que se inscribe en ese tipo biográfico con modalidad mixta de existencia. El toscano, intelectual orgánico en la corte de Cosme I de Medicis, y sus Vidas (1568, segunda entrega) han generado mucho texto.

Entrar en las vísceras de los trabajos de Wolfgang Kalab o de Julius von Schlosser es fijar los núcleos de la operación vasariana: la importancia para la elaboración de su texto de autores como Dante, Petrarca o Boccaccio, de historiadores como Plinio o de sus cercanos colegas Ghiberti, Cennini y, singularmente, de Filippo Villani, también de algún pensador popular romano como Floro, supone verificar su respeto por la tradición. Vasari cristaliza la noción de Historia del Arte a partir de las Vidas de los artistas, cuya soberanía se extenderá hasta bien entrado el siglo XVIII. Y una astilla más de las numerosas que hay en ese árbol, la divinización del genio, que no es una novedad, baste recordar a Giotto y la acumulación de tinta utilizada por Giovanni Boccaccio en la Sexta Jornada, Narración Quinta del Decamerón1 o a Dante escribiendo sobre Cimabue y Giotto en el Canto XI del Purgatorio de la Divina Comedia.

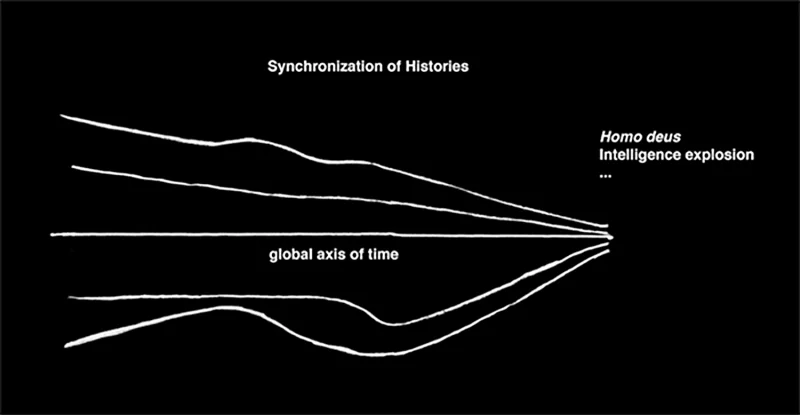

La exposición vasariana se ciñe a la idea de evolución, aunque no del modo en que se expresa en la filosofía poskantiana y en la ciencia natural moderna, sino como un ropaje mitológico merced al eje de construcción orgánico-natural del germinar/florecer/marchitarse herencia de la época clásica. En ella se asentaban dos corrientes: la histórica, determinada por el pesimismo pagano con el concepto de un estado original más perfecto del que el presente no es sino un desarrollo regresivo (anunciado por el viejo Hesíodo en los versos sobre las edades del mundo y recogido por el cristianismo en el concepto de paraíso terrenal). Y la otra, coagulada alrededor de la concepción histórica cristiana del último período de la Antigüedad, que habla de un desarrollo progresivo: antes de la ley/bajo la ley/en estado de gracia, concepción que, partiendo de la miseria y la decadencia del presente, señala hacia la perfección de una lejanía ideal, (como la ciudad de Dios de San Agustín), que reaparecerá en la filosofía de la historia de los románticos en Friedrich Schelling. Es interesante cómo estas dos lenguas de fuego se funden en el Renacimiento y tienen en Vasari su representante más cabal.

Las Vidas son la Biblia renacentista. En ese texto fundacional se produce un acontecimiento narrativo, cuál es la posibilidad de comparar. La ingente cantidad de artistas escritos (126 en la primera entrega, 160 en la segunda) suscita una lógica del contraste que abrocha esos microrelatos a la sucesión estratificada como una antología de cuentos. Y conviene no ignorar que en aquella época el valor práctico (como en la Antigüedad Horacio juzgaba el objeto de la poesía en el placer y la utilidad y cuyo canon, deleitar e instruir, se adherirá al texto vasariano) era lo que se colocaba en primer término y la Historia permanecía envuelta por un vaho retórico. No pocos historiadores renacentistas advertían que la mentira estaba permitida si parecía más útil que la desnuda verdad. En las Vidas hay ficción, mentiras, inexactitudes y potentes variaciones de temperatura. Leer gozosamente el incendio que promueve la vida de Miguel Ángel Buonarroti y compararla, por ejemplo, con la helada condescendencia que Vasari aplica a Paolo Uccello puede tomarse como lo que en semiótica se denomina «el modelo reducido» que calcula el funcionamiento textual del conjunto de todos los demás microrelatos.

Uccello era extravagante y caprichoso pero no altivo, y acabó siendo tan pobre como famoso; se enclaustró en su casa y no tuvo valor para salir de ella entregándose a la perspectiva, que lo mantuvo pobre hasta su muerte. Por fortuna el austero florentino fue mejor tratado por Marcel Schwob en sus Vidas imaginarias (1896) y por la fervorosa admiración que obtuvo de los surrealistas.

Miguel Ángel Buonarroti era una tormenta perfecta. Fue «enviado» a la tierra para resarcirnos de tantos errores perpetrados y para que lo tuviéramos entre nosotros más por celeste que por terreno. Alguien a quien conferir algo que recubriera más lo celestial y divino que lo mortal. Todo el saber y el poder de la gracia estaban en su naturaleza, ejercitada por el estudio y el arte. Producía estupor que la mano del artista hubiera podido ser tan divina… era un milagro. La despedida del genio inflamó la más alta ignición, tal que un horno incandescente, infinito, perpetuo. Vasari escribió:

«(…) el Cielo, para ejemplo en la vida, en las costumbres,

en las obras, lo ha mandado aquí abajo, para que los

que miran en él puedan, imitándolo, acercar sus nombres

a la eternidad mediante “la fama” y sus estudios a la

Naturaleza: y mediante la virtud, al Cielo. Y que nadie se

extrañe que yo haya relatado aquí

la vida de Miguel Ángel estando él aún vivo,

porque, como no se espera que deba morir ya nunca (…)»

Este es, sin duda, el microrelato de la eternidad artística, que asienta el hormigón cimentador para que Miguel Ángel Buonarroti, florentino, pintor, escultor y arquitecto, se convierta en mito y quede proyectado hasta un limbo artificial en el que permanecerá ad eternum. Cruzar todas esas piezas es revelador, ya sea el microrelato de Giorgione con el de Correggio, el de Rafael con el de todos ellos y el de estos con la tibieza que se desprende del texto sobre Masaccio o el de Piero della Francesca. La autoridad de Vasari prescribió, proscribió y se prolongó durante dos siglos.

Al relato colectivo de Vasari, al nombre y las hazañas épicas del Yo de los Artistas, a ese tiempo orgiástico del narcisismo primario se opuso frontalmente el método de Johann Joachim Winckelmann, que fue admirado por Hegel, quien bendijo en el sabio alemán su inspiración para dar un nuevo sentido al estudio del Arte y el haber sabido iniciar un nuevo método de estudio para el espíritu humano. En 1764 publicó su Historia del Arte en la Antigüedad. Reaccionando a la inconsistencia del Rococó, y bajo la clara influencia de la historiografía italiana (Vasari y Bellori), su flecha busca el blanco, en lo formal y lo estilístico, en Egipto o en la primitiva Grecia. Su majestuosa estatura estriba en haber contrapuesto a la historia de los nombres de los artistas la historia de las formas artísticas, indicando así el camino de la investigación moderna. Su texto es tanto una historia como una arqueología y una estética; aplica normativamente la sistematización cartesiana y supone una ejemplar definición de Clasicismo, oponiéndose al Neoclasicismo francés por artificial y vacío. Goethe proclamó que Winckelmann había hecho mucho, dejado entrever y desear mucho más. Su fuerza textual y metodológica fue sacar a los artista del primer plano de una historia presidida por un abrumador Yo y desplazarse hacia la Historia del Arte materializada en sus formas merced a un giro epistemológico esencial.

Esta acumulación biográfica persistió hasta bien entrado el siglo XVIII. Los réditos de ese texto con más de dos siglos de existencia sintomatizaron lo que se denomina psicoanalíticamente una «instancia de idealización»: un proceso en el cual se llevan a la perfección las cualidades y el valor del objeto. La identificación con el objeto idealizado contribuye a la formación y al enriquecimiento de las instancias llamadas ideales del sujeto. Ese implacable ideal del Yo casi carbonizado por las alabanzas del poder político y/o religioso durante muchos siglos —tome el nombre de Boucher, Verrocchio, Poussin o Rubens— se infiltró lentamente en la Modernidad artística del siglo XIX vía Charles Baudelaire y otras derivas mediante una idealización extremadamente tóxica para el concepto de artista.

La novela de artista arbitra una materialización textual que irrumpe entre los siglos XVIII y XIX, y que va a ser el nexo entre los artistas y la ficción. La novela, esa moderna epopeya burguesa según Hegel, constituye una respuesta dada por el sujeto a su situación en la sociedad burguesa y se forma en el proceso de destrucción de la distancia épica, en el proceso de «rebajamiento del objeto de la representación artística al nivel de la realidad contemporánea»2. Fueron muchos los autores que mancharon sus ficciones con huellas o ensoñaciones sobre el artista, desde Théophile Gautier y Johan W.Goethe a e.t.a. Hoffmann o J.K.Huysmans, Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert y Émile Zola, de Oscar Wilde a Antón Chéjov o Gabriele D’Annunzio, de Vicente Blasco Ibáñez a Max Aub o Henry James.

Demasiados relatos, muchos estereotipos. Hay, no obstante, dos ejemplos a subrayar: las Memorias biográficas de pintores extraordinarios de William Thomas Beckford (1780) y la perseverancia textual de Honoré de Balzac hasta en quince libros en los que un artista ocupa algún papel o el protagonismo de la ficción. El autor francés es el trasunto de Vasari en el siglo XIX. Beckford construye una sátira deliciosa, un roman à tiroirs, con diecinueve añitos, frente al orden y el rigorismo pictórico inglés. Este breve texto inaugural del género es el relato de unas vidas posibles organizando una parodia del orden burgués en las artes inglesas que soporta el retrato imaginario de una época en el siglo XVIII. Balzac expide clichés de artista (hasta una docena) indispensables en momentos en los que el burgués y también la ciudadanía ya no miraban con curiosidad las obras, sino que empezaban a mirar hacia otro lado. Las cartas que dirigió Charles Baudelaire a los burgueses como preámbulo a los Salones de 1845 y 1846 eran un síntoma de esa mirada perdida. De sus personajes de papel destacan todos, pero dos permiten una lectura moderna del mito del artista. Uno es un pintor, Pierre Grassou (publicada inicialmente en 1840), un artista profesional, el rostro descarnado de la mediocridad que triunfa en el escenario artístico (y social) por su falta de talento y que coincide con una clase ascendente sin talento y con dinero como la burguesía misma. El otro pintor es Frenhofer, un genio delirante que busca crear la obra maestra total cuyo poder de persuasión arrebató, tal y como relató Dore Ashton3 a Paul Cézanne, Pablo Picasso, Rainer Maria Rilke o Arnold Schoenberg. El desenlace de La obra maestra desconocida (primera versión de 1831, segunda versión con la dedicatoria, 1845) está a la altura de su deseo omnipotente, el suicidio, cuando constata cómo fracasa su genialidad: «ve más que los otros, ve la pintura» donde los otros ven un lienzo abotargado de colores, líneas y un pie. Frenhofer, el artista inventado por Balzac, atraviesa toda la Modernidad.

George Didi-Huberman en La pintura encarnada, publicado en 2007, constata que en ese texto monumental Balzac plantea una cuestión radicalmente moderna, que la causa final de la pintura está más allá de esta, que la pintura piensa y esa es una cuestión infernal, quizá inabordable para el pensamiento. Todo el relato de La obra maestra desconocida parece estar bajo la impronta cruel de una proposición que supone ineluctablemente la pérdida y el fracaso… que es el ejercicio mismo de la exigencia y, como decía Leopoldo M. Panero, la más resplandeciente victoria. De toda la genealogía del artista, el modelo más difícil de reducir, arrinconar, soslayar o evitar es el artista que todavía no se ha ido, ese Frenhofer de guardia buscando cruzar los límites y dispuesto a convertirse en un cuerpo sacrificial poniendo como pretexto al Arte y no a ese voraz Yo al que hay que alimentar.

¿Mediocridad? ¿Normalidad? ¿Genialidad?… Hay en las ficciones sobre el artista, incluyendo las Vidas vasarianas, muchos modelos de identificación que se proyectan sobre el presente histórico. Eckhard Neumann, en Mitos de Artista (1986) despedazó las distintas expresiones del sufrimiento artístico desde Platón a los románticos hasta llegar a Joseph Beuys. Se trata de un notable texto del siglo XX que abre las compuertas para que fluya el agua sobre esa costra llamada concepción del genio, que debe alejarse de las proposiciones patológicas arraigadas en suelo romántico y no seguir creciendo en el repertorio de la Modernidad, con papeles narcisistas que el artista completa y refuerza para crear personajes estereotipados.

Ernst Kris y Otto Kurz, en su legendario ensayo La leyenda del artista (1934), desmembraron todo el edificio artístico y todas las nobles zonas del cuerpo artístico crecido al calor de leyendas de segunda mano, de relatos repetidos por la voz popular (el de Giotto es impagable…), desvistieron a Vasari y plantearon el misterio, la magia, en definitiva el enigma que emanaba del artista y de la creación artística. El enigma persiste pero el interés de las sociedades contemporáneas por desvelarlo ha ido paulatinamente desmayándose.

En el teatro artístico representado en los últimos treinta años del siglo XX y en los que ha consumido el siglo XXI se observa un océano de agotamiento de la Modernidad gracias al continuo empujar hacia el abismo de la Posmodernidad (con la ayuda de poderosas máquinas del pensar como Friedrich Nietzsche o Martin Heidegger), gracias a los varios Apocalipsis anunciados y a las numerosas muertes del Arte (pulsiones oficiadas por Arthur Danto o Donald Kuspit) a las que hemos asistidos impávidos. Merced a la suma de todas esas desdichas se ha ido formando un nudo alrededor de la garganta del artista que ahora cuesta mucho deshacer. Y de todo el inabarcable texto que ha generado lo artístico focalizaría el máximo interés tan solo en dos piezas recientes que ni se rozan, ni dialogan, ni están en la misma tradición teórica, pero abren dilemas y formulan preguntas, o dibujan rutas probables, quién sabe si muy fértiles, para el artista.

Una es el Diccionario de las Artes de Félix de Azúa (1995) y, en especial la voz «Artista». Si un diccionario es un libro en el que por orden alfabético se definen dicciones de un idioma de una materia determinada y una definición es, o podría ser, una explicación clara y breve, de una cosa por la enunciación de sus principales atributos, este texto desabrocha algunos tópicos y se muestra como lo que es, no un diccionario sino un ensayo disperso sobre diversas cuestiones artísticas, excéntrico, ilógico y gozosamente vivo. Constituye su núcleo activo la ironía, que Félix de Azúa promueve, en una secuencia reversible en la cual su mera existencia funciona como garante de su misma validación.

En el texto, Félix de Azúa advierte que acerca del artista reina un general desconcierto. Los artistas son gentes en verdad existentes porque con su nombre nos orientamos en la existencia de las obras. No obstante, con el Romanticismo cualquier precaución es poca. Para aproximarse a lo que es un artista el autor construye una fábula y recurre, muy sabiamente, a imitar a Platón y olvidarse de Karl Popper, una percha habitual del pensamiento conservador del siglo XX. El artista pensado por Félix de Azúa vive durante el Holocausto, en plena Shoah, y viaja en un vagón de tren quizá camino a Dachau, Buchenwald o Auschwitz. Está en el límite mismo, existe momentáneamente y su incertidumbre es el dolor. Su vagón se dirige, sin obstáculos, a la nada. En ese vagón había un oteador (¿un artista?) y no cualquiera servía para tal cometido, «no todos sabían explicar lo que veían». Los oteadores más apreciados eran aquellos que referían con acierto la existencia de un mundo verdadero, un mundo luminoso aunque atado al mundo de los condenados. Mientras el oteador era capaz de mantener la variedad del relato, el mundo del horror permanecía como «la otra ficción». Pero ningún vigía consideró nunca su tarea como una opción personal y libre movida por la genialidad. Sabían que su tarea no les pertenecía, sino que era fruto de un pacto colectivo. El conjunto entero de presos, en el vagón, era la fuerza que alzaba y soportaba al vigía y el grupo entero era el que aceptaba o rechazaba sus relatos y observaciones. Como en las fábulas de estirpe clásica, Félix de Azúa amplía el campo semántico y trama una simbolización envolvente, como buen narrador, para que el lector y el artista se pierdan, se piensen, se busquen o se encuentren.

Otra es el fragmento planteado por Donald Kuspit que lleva por título «El artista lo bastante bueno: más allá del artista de la corriente vanguardista principal» que se sitúa en la Parte III (Consideraciones Teóricas) del texto Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno (2003). Kuspit se manifiesta ante el artista de un modo castrador. Su relato y él son intrusivos cual guía autoritario, como un Padre Severo cuya escritura constituye un acta notarial geométricamente dualista. Su propuesta es algo enigmática y pertenece al viejo orden psíquico fijado por Melanie Klein con sus términos objeto bueno/objeto malo para designar los primeros objetos pulsionales, parciales o totales tal como aparecen en la vida fantasmática del niño. Sobre ellos se proyectan las derivas libidinales o destructoras del sujeto. Kuspit dirige el castigo al objeto malo, al artista de vanguardia, en términos de una brutalidad muy à la page. El artista vanguardista: es una influencia particularmente perniciosa; estaba preso de un narcisismo carrerista y patológico; era, en último término, un terrorista; tendía a implicarse en remotas empresas estilísticas y, en consecuencia, el vanguardismo, como doctrina, es una forma de locura.

El premio es para el objeto bueno bautizado en el texto como «artista bastante bueno» (ABB) para recrear al inventor de tal término, el psicoanalista inglés Donald W. Winnicott, de quien tomará también su término «objeto transicional». Su proposición es enigmática y tal vez religiosa, dado que hay que «creer sin ver». Esa muestra de fe en el artista anónimo, porque no aporta ningún nombre o ningún modelo al que colocar un cebo, irradia para Kuspit virtudes tales como: existe una nueva necesidad de un artista lo bastante bueno, aunque no hay ninguna garantía de que llegue a haber uno mínimamente adecuado; el ABB intenta reconstruir su sentido del Yo y del mundo de una manera precavida y tentativa; el ABB está más allá de la dialéctica del conformismo y el inconformismo, el reconocimiento y el no reconocimiento, la aceptación y la no aceptación, el éxito y la ausencia de éxito, el carisma y la falta de este, se acepta a sí mismo; el ABB crea una nueva clase de arte personalista posmoderno; está más allá de cualquier manifestación de narcisismo patológico y tiene, al cabo, un modesto sentido de la obra de arte.

Dos movimientos artísticos tectónicos que atraviesan el siglo XX: la Modernidad y la irrupción en los últimos cincuenta años de la Posmodernidad. El contacto por fricción entre los bordes de sus amenazadoras placas es responsable de la mayor parte de los terremotos artísticos. Esta es, sin duda, la última versión de la lucha entre lo viejo y lo nuevo, bien es cierto que con muchos matices, porque no es la querelle des Anciens et des Modernes de finales del siglo XVII.

El texto de Félix de Azúa no encierra ningún pronóstico o diagnóstico. Quizá suscriba con Jürgen Habermas que la Modernidad es un proyecto todavía incompleto. Su texto advierte, hace memoria y se funde con la tradición ilustrada europea reclamando del artista un buen relato que extienda sus capacidades de imantación al conjunto de la sociedad del vagón, a todos los que le han alzado solidariamente en un mundo de vagones para que imagine y relate historias pictóricas, literarias, teatrales, musicales, fílmicas, etc. dirigidas al placer y a la inteligencia colectiva.

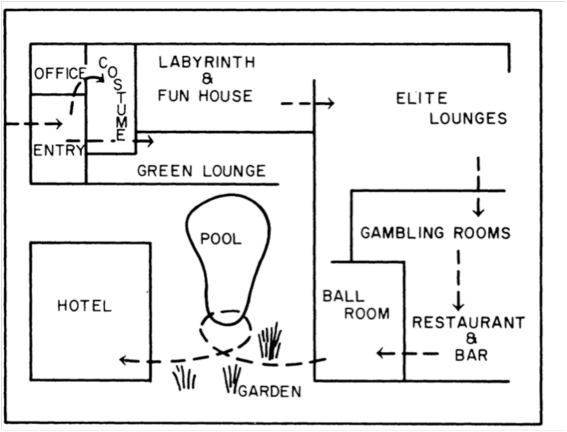

El texto de Donald Kuspit quiere ser un pronóstico y es un diagnóstico parcial y feroz contra las vanguardias (o el vanguardismo) en el siglo XX, que serán barridas por el viento de una nueva, aunque invernal, justicia artística. Rigorista, autoritario y con un lenguaje de madera, se limita a soñar con una muy hipotética Arcadia feliz. Kuspit no comparte la tradición ilustrada europea sino su espectro, sus visiones lisérgicas de la cultura europea situando a Sigmund Freud en la proa. Su ABB es el cómodo oficiante de una nueva religión artística para el siglo XXI, bien es cierto que con pocos fieles declarados. Ambos textos leen al artista y le empujan, de maneras radicalmente distintas, a su laberinto: uno a la reflexión sobre los monstruos del pasado y lo que no debemos olvidar para aprender, otro a la apuesta inconsistente y volátil por un futuro incierto hasta que llegue la próxima temporada otoño-invierno del Arte.

En este texto no hay diagnóstico ni pronóstico, tal vez alguna intuición y varias sospechas. En fin, El Artista en las ficciones, desde las Vidas de Vasari al Artista imaginario de Félix de Azúa, ha esperado y lleva siglos queriendo decir históricamente yo aunque sean otros los que lo escriban (o lo filmen). El Artista encerrado con su juguete en la Institución Arte sin ser su eje (museos, galerías, marchantes, comisarios, catálogos, libros, facultades, departamentos universitarios, críticos, exposiciones, el Mercado…). El Artista negociando con su Yo y dudando, como el fantasma freudiano, en perpetua escenificación imaginaria en la que se halla presente como sujeto y representando, con sus habilidades, la realización de un deseo inconsciente, llámese búsqueda de reconocimiento, necesidad de triunfo, superación del anonimato social o pasión inexplicable.

El Artista, superada la puesta en escena social, a solas con sus impulsos, candidato histórico a la manía de Platón, a la melancolía, a la omnipotencia y a una organización permanente de su vida psíquica cual si se tratara de un zoológico de patologías. En uno de los textos más brillantes de Franz Kafka (y todos lo fueron) —Diarios (1910-1923)… (1975)— el escritor relata, en sus atormentadas páginas, la maldad del Padre culpable, su incapacidad para cerrar cualquier escrito, sus celos y envidias (a Flaubert entre otros), los invalidantes y persecutorios dolores de cabeza o las dificultades amorosas y sexuales como si fuera un grabado a arañazos de su vida en aquellos años. Con las menguadas fuerzas de que disponía, su texto es memorable. Dice en una anotación escrita el 29 de Septiembre de 1915: «Antes pensaba: nada podrá acabar contigo, nada destruirá esta cabeza dura, clara, evidentemente vacía, jamás cerrarás los ojos con inconsciencia o con dolor, ni arrugarás la frente, ni te temblarán las manos: lo único que podrás hacer siempre es describirlo».

El Artista con todos sus ruidos internos y ante la maldita sociedad del espectáculo, como el título de un texto imprescindible para el pensamiento destilado por el siglo XX, La sociedad del espectáculo de Guy Debord (1967). Nunca hemos vivido como ahora tan a merced del espectáculo, que es un discurso, es la ideología en grado superlativo.

Notas bibliográficas

- El Decamerón es un libro constituido por cien cuentos, algunos de ellos novelas cortas, terminado por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Narración Quinta de las Sexta

Jornada. En línea http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/boccaccio/06_05.htm [Última consulta realizada el 4 de enero de 2014]. ↩︎ - Cita de Mijaíl Bajtín en el editorial «Don Quijote, el libro como lugar de pensamiento, siempre es tiempo de creación, novedad e invento» de Luis Gómez Mesa. Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura. Número 100, Madrid, 1989. ↩︎