TRADUCCIONES

La amnesia cultural —atribuible más a la imposición de una estrategia política deliberada que a la pérdida de memoria— ha corrido un tupido velo sobre un trabajo curatorial muy importante desarrollado en las últimas cuatro décadas. Si tenemos en cuenta que dicha amnesia ha sido predominante en lo relativo al feminismo y al arte de oposición, no deja de resultar alentador ver a jóvenes académicos implicarse en el estudio de la historia de las exposiciones y —ojalá sea así— resucitando algunos de sus acontecimientos más marginados.

Nunca fui una comisaria al uso. De las aproximadamente cincuenta exposiciones que he comisariado desde 1966 la mayor parte han sido modestas, no excesivamente «profesionales» y a menudo se han celebrado en espacios no convencionales, como en escaparates, la calle, salones sindicales, manifestaciones, una antigua cárcel, bibliotecas, centros vecinales y escuelas… y alguna que otra en un museo. Carezco de metodología curatorial y de cualquier tipo de formación en museología exceptuando los dos años en que, recién salida de la facultad, trabajé en la biblioteca del MoMA de Nueva York. Dicho lo cual, es posible que aquella experiencia —el único empleo real que he tenido en toda mi vida— me preparara bien para los aspectos archivísticos y relacionados con la información del arte conceptual.

Me centraré aquí en las primeras exposiciones que organicé durante la década de los sesenta y los primeros años setenta, especialmente en las tituladas con números. Para empezar, mi modus operandi contradecía o, sin más, ignoraba esa especialización que tradicionalmente se ha considerado ocupa el núcleo del comisariado. Siempre he preferido lo inclusivo a lo excluyente, y tanto el arte conceptual como el feminismo colmaban un anhelo constante por lo abierto. «Los juicios irracionales conducen a una nueva experiencia», escribía Sol LeWitt en 19691. Rechazar la especialización era un element constitutivo de una rebelión generacional contra la dictadura estética greenbergiana, que empezaba a quedar obsoleta en el Nueva York de mediados de los sesenta. Como los artistas pop y minimalistas de quienes aprendí lo que sé sobre arte, no dudé en dar la espalda a los excesos desvaídos de la segunda generación de los expresionistas abstractos.

Durante los años sesenta no era habitual que los críticos comisariaran, algo que los artistas, por otro lado, no hacían jamás. Con todo, las fronteras de todo tipo empezaban a difuminarse, como ilustra la fusión o confusion de pintura y escultura que marca el inicio del minimalismo y que yo denominé (como en el jazz) «Third Stream» (tercera corriente) o «Rejective Art» (arte de rechazo) y más tarde «Primary Structures» (estructuras primarias). Mi primera exposición fue Eccentric Abstraction, celebrada en 1966 en la galería de Marilyn Fischbach en Nueva York. Compartía aquella misma aspiración a difuminar fronteras, en este caso entre el minimalismo y algo más sensual y sensorial que, con la perspectiva que da el tiempo, vemos como más feminista. Lo único innovador de aquella exposición eran las obras. Conté con la ayuda de Donald Droll, director de la galería y buen amigo, y mi trabajo se centró únicamente en ocho artistas: Louise Bourgeois, Eva Hesse, Alice Adams, Bruce Nauman, Keith Sonnier, Gary Kuehn, Don Potts y Frank Lincoln Viner. Con posterioridad a Eccentric Abstraction organicé un par de muestras en el departamento de exposiciones itinerantes del MoMA, que apenas tengo en cuenta ya que no tuve la oportunidad de instalarlas personalmente. Es en el montaje donde finalmente accedes a una visión de conjunto, y no fragmentada, de lo que tienes; algo parecido a esa sensación de tener al fin entre las manos un libro terminado, que hace que elextenuante proceso valga la pena. Sospecho que hablo de un sentimiento compartido por todos los comisarios.

En noviembre de 1968, cuando Paula Cooper abrió su primera galería en Prince Street, Nueva York, planteé junto al artista Robert Huot y al organizador político del Socialist Workers Party Ron Wolin, una muestra de grandes obras minimalistas a beneficio de la movilización estudiantil contra la Guerra de Vietnam. Yo acababa de regresar de un intenso viaje por Argentina (con el critic francés Jean Clay) en tiempos de la dictadura militar, en el que conocimos a miembros del Grupo de Rosario inmersos en su campaña Tucumán Arde (obra a la que más o menos en la última década se le ha reconocido por fin su carácter pionero). Era la primera vez que oía artistas proclamar su negativa a crear arte hasta que el mundo cambiara a mejor, algo que me impresionó profundamente.

En América Latina intenté también promover una serie de «exposiciones de maleta», que los artistas podían transportar de un país a otro sorteando las instituciones, posibilitando una red de contactos más internacional y una interacción directa entre los creadores. Al regresar a Nueva York conocí a Seth Siegelaub, que tenía ideas parecidas y empezaba a llevarlas a cabo. Poco después se fundó la Art Workers’ Coalition (AWC, Coalición de Trabajadores del Arte) en torno a la cuestión de los derechos del artista, que no tardaría en centrase en acciones contra la Guerra de Vietnam. Siegelaub, yo, y su «banda de los cuatro» —Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth y Lawrence Wiener— nos afiliamos a AWC, como hizo también Carl Andre y, más indirectamente, mi querido amigo y modesto mentor Sol LeWitt.

En aquel momento existía una suerte de energía internacional no consciente: ideas que flotaban por el aire —como la enfermedad del Alzheimer— compuestas de una oscura maraña de nervios e interacciones entre artistas de toda laya que emanaba de materias primas tales como la amistad, la historia del arte, los libros, pero también de la pasión por cambiar el mundo y la forma en que los artistas lo habitaban. El movimiento interdisciplinar Do It Yourself o DIY, redescubierto hoy en muy variados contextos por una generación global mucho más joven, fue parte integrante de aquella red internacional. La gente no solicitaba becas, limitándose a hacer lo que podia con los medios a su alcance. Para mí, la base del arte conceptual residía precisamente en hacerlo por nosotros mismos, en tener una idea y, directamente, independientemente, actuar sobre ella, soslayando así las instituciones dominantes y la idea opresora del ascenso por la escalera del mundo del arte.

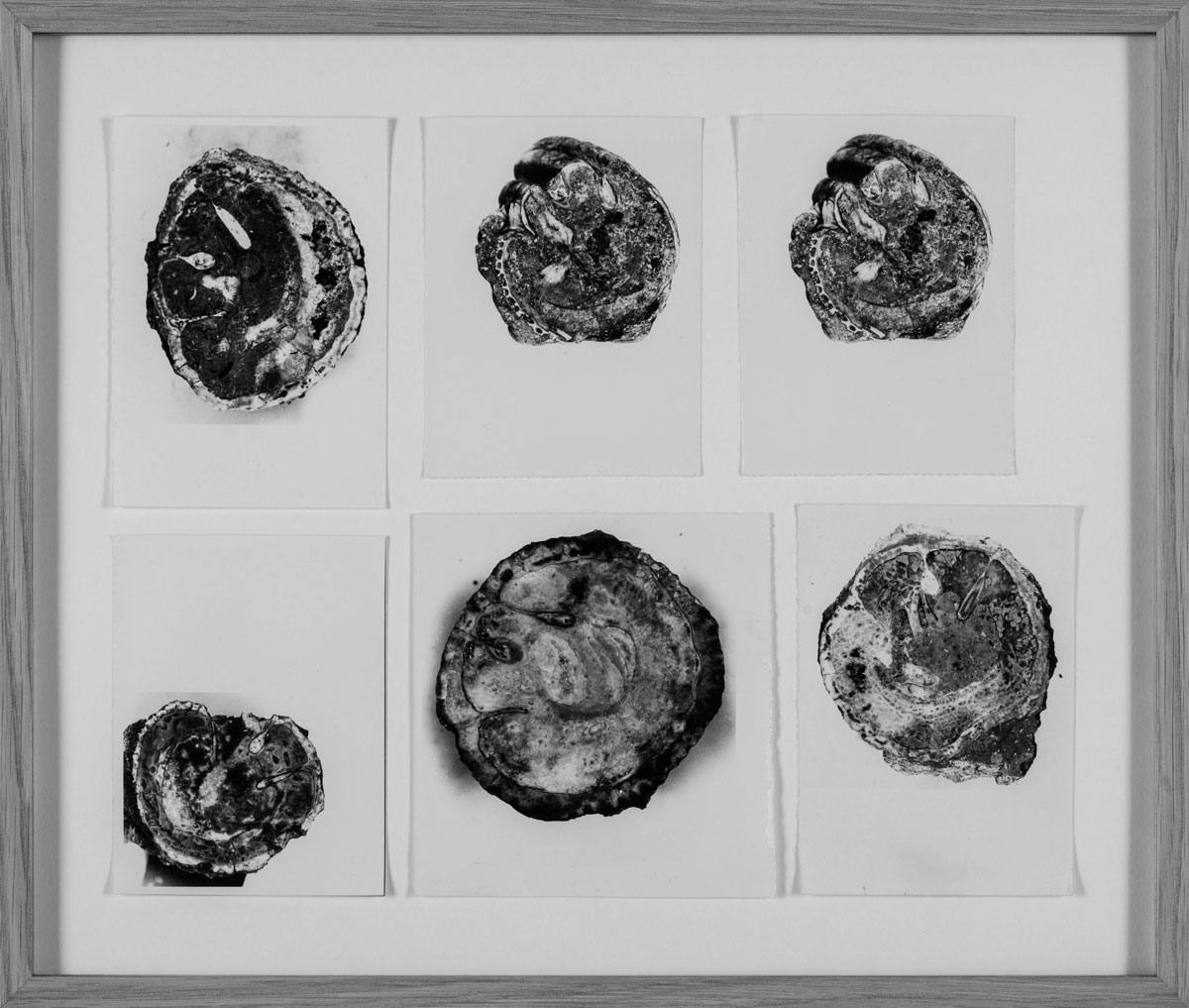

El arte conceptual surgía claramente del minimalismo, pero con unos postulados básicos muy diferentes que ponían el acento en lo inclusivo y abierto frente a la autosuficiencia hipercrítica rehusante del minimalismo. Durante un breve período de tiempo intervino también el Process Art (denominado en Europa arte povera), con su negación perverse de la materialidad a favor de una obsession por los materiales. Desparramando, salpicando, encharcando y pulverizando se abrieron nuevas vías para el artista, que se identificaba activamente con lo que estuviera haciendo, ya fuera performance, obras de calle, video y otras rebeliones efímeras contra lo que en aquel momento se dio en llamar «syndrome del objeto». También a mí me gustaba la idea de fragmentar mi trabajo. Nunca he concebido la crítica como un arte en sí mismo, separado —como otros defienden— de sus sujetos, sino como un texto, un trabajo textil, tejido (la raíz etimológica es la misma) en el arte y en sus sistemas circundantes, incluyendo la exposición.

En los años sesenta intenté —bastante infructuosamente— practicar una especie de aproximación camaleónica (o parasitaria) a la escritura de arte, optando por un estilo de escritura que fuera congruente con el modo de hacer arte del artista (fácil de decir, pero no tanto de hacer). El dadaísmo era mi campo de conocimiento de la historia del arte —si es que tenía alguno— y Ad Reinhardt un héroe y una gran influencia por su iconoclasia fundamental. Por vías diferentes, el dadaísmo y Reinhardt aspiraban a una tabula rasa, a un comenzar de cero desde el que trazar los planos de un mundo y una nueva forma de arte. Y ese comenzar de cero que el minimalismo y después el arte conceptual parecían por entonces proponer a los artistas, lo ofrecían también a los comisarios (naturalmente, el palimpsesto de aquellos inicios desde cero nos resulta evidente visto desde la perspectiva de hoy; la historia siempre acaba cazando a los rebeldes).

Parecía lo más lógico que si el arte iba a ser tan radicalmente diferente de sus predecesores inmediatos, la crítica y las estrategias expositivas fueran también otras. En aquel momento los artistas hacían filmes en blanco, cerraban las galerías y practicaban el hacer nada. Se dedicaban a negar el arte convencional haciendo énfasis en la ausencia, la anulación, el vacío, la nada, la desmaterialización, lo invisible. Los juicios de valor no venían al caso —una reacción más en contra de la estrecha definición de calidad difundida por los greenbergianos y una forma de desafío y cuestionamiento de la autoridad en el resto del mundo—. Ciertamente, las exposiciones numeradas que comisarié ilustran ese aspect de todo incluido. Como Hanne Darboven escribiera en 1968: «La contemplación debe ser interrumpida por la acción como modo de aceptar algo entre todo»2. Huebler declare que ya había demasiados objetos en el mundo y que él no quería añadir ninguno más; en lugar de ello, deseaba crear un arte que lo abarcara todo sobre todo. Cuanto más expansiva, más incluyente fuera la exposición, más parecía armonizar con el resto de las llamadas «revoluciones» que tenían lugar en aquel momento. Yo empecé a concebir el comisariado como una mera extensión física de la crítica.

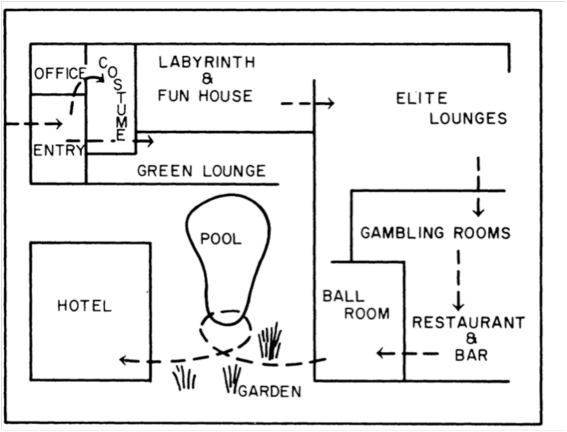

En mayo de 1969 organicé la primera de las exposiciones numeradas: Number 7, celebrada en la galería Paula Cooper. No recuerdo el origen de aquel número, pero sí que tuvo algún tipo de fundamento concreto. Aquella exposición fue el ascendente de otras muestras numeradas y funcionó también como acto — no demasiado lucrativo— a beneficio de la AWC. Por toda documentación había una tarjeta con los nombres de los artistas escritos en ella: en lugar de comisaria yo me autodenominaba «compiladora» de la muestra. Paula Cooper Gallery tenía tres salas relativamente pequeñas y los artistas eran treinta y nueve. Todos, o la mayoría, estarían también presentes en las posteriores exposiciones numeradas. La sala más grande se veía prácticamente vacía, y eso a pesar de contener nueve obras, incluyendo uno de los primeros dibujos murales públicos de LeWitt, Air Currents (Corrientes de aire) de Hans Haacke (un discreto ventilador en una esquina), Existing Shadows (Sombras existentes) de Bob Huot, un blip de Richard Artschwager; un agujero en la pared producido por un disparo de aire comprimido obra de Lawrence Weiner, un campo magnético de Robert Barry, un secreto de Steve Kaltenbach, Oral Communication (Comunicación oral) de Ian Wilson (las tres últimas, invisibles) y una diminuta pieza de alambre encontrado de Carl Andre en el suelo. En la sala central se exponían dos paredes vacías pintadas de azul (de Huot), y la más pequeña estaba llena de piezas conceptuales, en su mayor parte libros, fotos, fotocopias y textos mostrados en una mesa alargada. Pienso que aquella exposición resultó, desde el punto de vista del montaje, visualmente mucho más interesante que las exposiciones numeradas posteriores. No obstante, no descarto que esté confundiendo mis deseos con la realidad, pues no se conserva documentación alguna de la muestra.

Me avergüenza decir que en Number 7 participaron únicamente cuatro mujeres y media: Christine Kozlov, Rosemarie Castoro, Hanne Darboven, Adrian Piper e Ingrid Baxter (que era la mitad de NE Thing Co.). Con el doble de tamaño, 557,087 no fue, sin embargo, mucho mejor: desde el punto de vista de la representación global fue incluso peor. En mi defensa me limitaré a musitar que aún no había visto la luz. Mi conversión al feminismo no tendría lugar hasta el año siguiente.

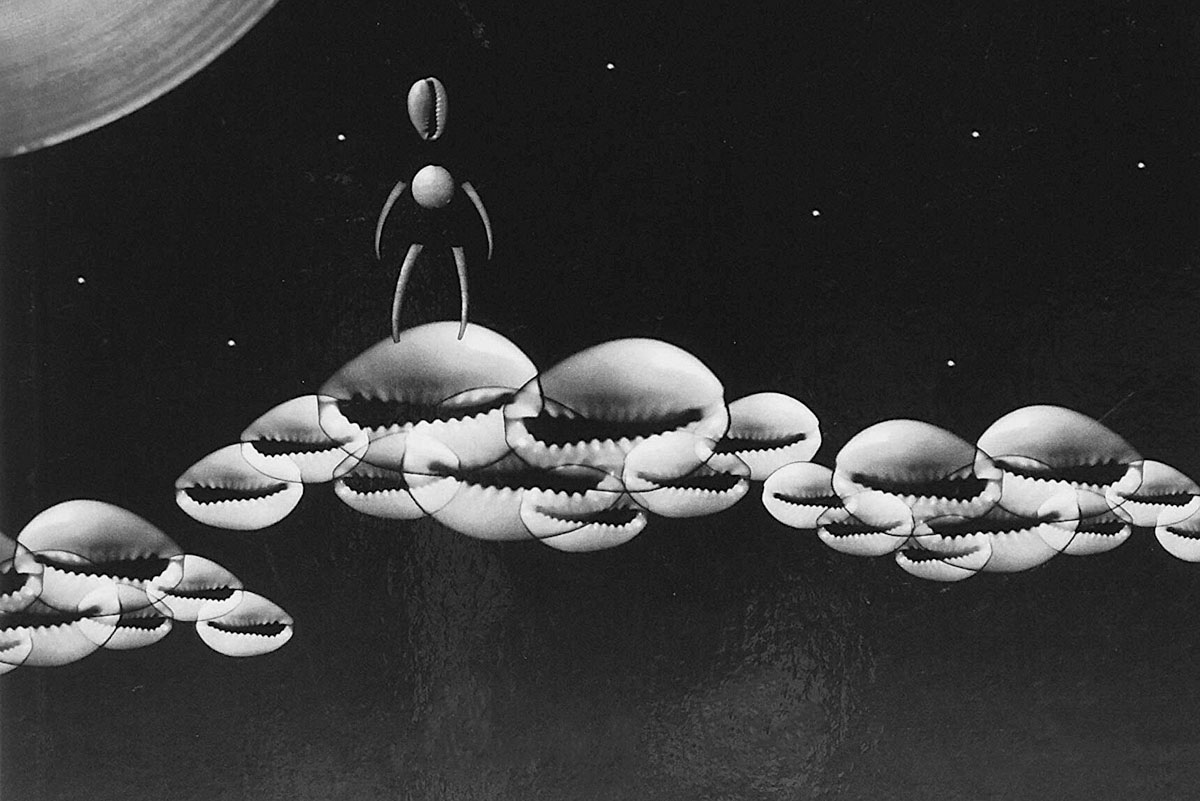

Cuando abordé 557,087 en el gran pabellón de la Exposición Universal de Seattle de 1969, y su hermana 955,000 en 1970 en Vancouver, no tenía la preparación necesaria para enfrentarme a un proyecto de aquella magnitud. Las dos exposiciones consistieron en la extension incontrolada de un surtido de objetos, no objetos y obras site-specific. Mi falta de formación y de respeto por los omnipresentes guantes blancos debieron impactar seguramente a los profesionales de aquel momento. Dicho esto, a otro nivel, la ignorancia representaba una ventaja: mi bagaje era tan exiguo como el de los artistas. Las exposiciones numeradas de 1969–1973 fueron tan dispersas y expansivas (desenfocadas, podríamos decir) como el propio arte. Y aunque 557,087 estuvo patrocinada por el Contemporary Art Council del Seattle Art Museum, no se celebró en las instalaciones del museo, sino en el antiguo Pabellón de la Expo, cuya ubicación marginal resultó, naturalmente, de lo más apropiada.

Me tomé en serio la afirmación pronunciada en 1968 por Robert Barry de que «Durante años la gente se ha preocupado por lo que tenía lugar dentro del marco. Puede que esté pasando algo fuera»3. Tomando como marco el museo, 557,087 y la sucesiva versión de Vancouver, 955,000, fueron mis primeras exposiciones —quizás las primeras en terminus absolutos— montadas parcialmente en el exterior, en un radio de ochenta kilómetros en torno a la ciudad. Y aunque los museos facilitaron mapas, creo no equivocarme al suponer que muy pocos verían todas las exposiciones en lo que, una vez más, representa una fragmentación muy en sintonía con el arte que en ellas se mostraba, como los blips de Artschwager o aquellas etiquetas de John Baldessari que señalaban los límites del gueto. A pesar de que el arte público no se contempla con la intensidad íntima que solemos dedicar al arte expuesto en museos, lo ven muchas personas que ni muertas se presentarían en uno. Trabajar fuera del museo o de la galleria es la faceta del comisariado que más me gusta, y la más arriesgada, pues expone tanto al artista como al público a experiencias inesperadas y desconocidas susceptibles dedesembocar en denigración y vandalismo.

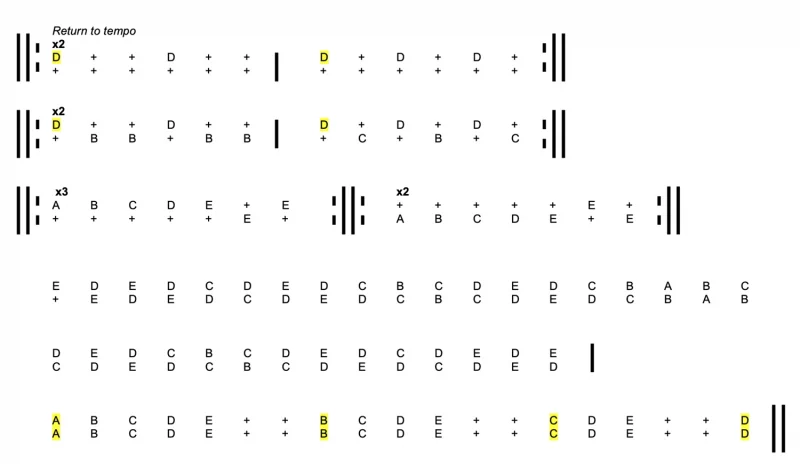

Las exposiciones de Seattle y Vancouver fueron las primeras de las exposiciones numeradas que tuvieron catálogo: unas fichas sueltas de 10 cm. x 15 cm., que podían ordenarse y leerse aleatoriamente y que incluían mi propio texto introductorio, o interfoliado (cuando la muestra se mudó a la Art Gallery of Vancouver y a la Student Union de la University of British Columbia, donde el título cambió a 955,000, se añadieron cuarenta y dos fichas y tres artistas). Me atraía la idea de que el lector o lectora tuviera la opción de descartar las fichas que no le gustaran, algo que casaba bien con el sesgo «antigusto» de la exposición en su conjunto. La muestra era tan grande que el público quedaría abrumado y se vería obligado a confiar en sus propias percepciones.El formato de la ficha se extendió a las siguientes exposiciones numeradas: 2, 972, 453 en el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires en 1971 (que incluyó tan solo a artistas ausentes de las dos primeras, entre ellos Siah Armajani, Stanley Brouwn, Gilbert & George y Victor Burgin) y c. 7,500 en el CalArts de Valencia, California, en 1973–1974. Yo no monté ninguna de las dos, y c. 7,500 viajó a varios espacios más.

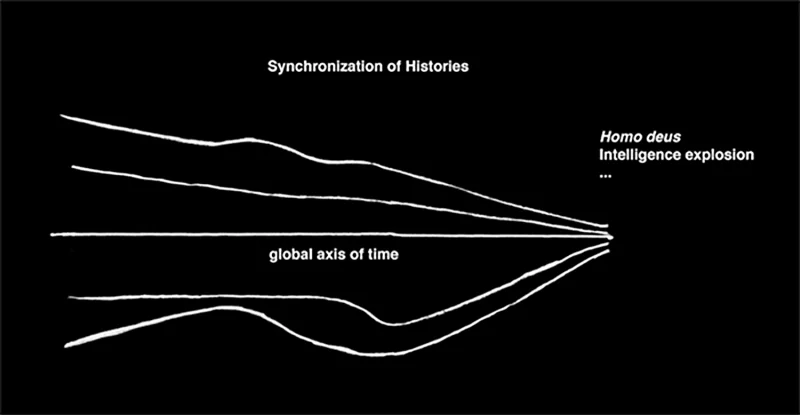

Los títulos de aquellas exposiciones numeradas se corresponden con el número aproximado de habitantes de las ciudades que albergaron las mismas. Naturalmente, yo buscaba algo neutral, algo que, en línea con el evangelio de la época, no desencadenara asociaciones, relaciones, etc. Asimismo, estaba decidida a no ofrecer una nueva categoría en la que amalgamar a artistas dispares. Como sabemos, los números constituyeron un factor de importancia en el arte conceptual, dándose una cierta competición no escrita por comprobar cuán lejos era realmente capaz de llegar un artista: On Kawara tuvo sus libros One Million Years, Robert Barry produjo One Billion Dots (Mil millones de puntos, recientemente reestructurados en color) y March 31, 1966, de Dan Graham cubría un espacio infinito desde el borde del universo al microespacio que se encuentra entre la córnea del ojo y la retina. Con los artistas luchando por encontrar materia prima en lugares remotos ninguna disciplina quedó a salvo. Me vienen a la mente las discusiones que mantuve con Robert Smithson sobre lo finito versus lo infinito (como si fuera posible discutir sobre tal cosa): él a favor de lo finito; yo, en mi idealismo, de lo infinito.

Si bien la rama teórica del arte conceptual representada por Joseph Kosuth, Mel Bochner y el Art & Language del inicio, mostraba una querencia por el análisis y las fronteras filosóficas, la rama formalmente más libre con la que yo me identificaba era, con su apertura a todo lo existente, esencialmente utópica. A sus integrantes nos obsesionaban el tiempo y el espacio, el cuerpo y la cartografía, la percepción, las medidas, las definiciones, lo literal y lo cotidiano, así como todas aquellas actividades tediosas y enigmáticas que parecían limitarse a llenar espacio y tiempo; ese tipo de experiencia vital ordinaria que seguramente no está al alcance de quienes no la viven. Como escribí en el catálogo-ficha de 557,087 —una observación que resurgiría años después en mi libro Overlay y que concuerda con mi permanente fascinación con la arqueología— uno de mis focos principales se centraba en ese «arte deliberadamente discreta que a menudo recuerda a las ruinas, ruinas neolíticas más que de monumentos clásicos, amalgamas del pasado y el futuro, restos de algo “más”, vestigios de alguna empresa desconocida». Y seguía hablando sobre «el fantasma del contenido» que se cernía sobre el arte más recalcitrantemente impenetrable, sugiriendo que «cuanto más abierta o ambigua fuera la experiencia ofrecida, más tendría el espectador o espectadora que confiar en sus propias percepciones».

En su reseña sobre 557,087 publicada en Artforum, Peter Plagens me tachaba de artista. Escribió: «Hay en la exposición un estilo total, un estilo tan predominante que indica que Lucy R. Lippard es, de hecho, la artista y que su medio son otros artistas»4. En aquel momento la afirmación me molestó, pero en cierto sentido no es una mala apreciación de la actividad curatorial en su conjunto, pues apunta a uno de los temas que dominaron el período en el que aquellas exposiciones tuvieron lugar: la confusión deliberada tanto de los roles como de las divisiones entre medios y funciones. Admito que con el paso de los años hice todo lo que pude para añadir a aquella confusión, colaborando con varios artistas conceptuales, entre otros Sol LeWitt, Robert Barry, Richard Huebler y David Lamelas. En un texto laberíntico en el que refundía los textos que escribí para un libro y un proyecto expositivo de Lamelas con una colaboración con Huebler, señalaba: «Todo está en el nombre que queramos darle. ¿Importa? … ¿Es artista un comisario por recurrir en una exposición temática a una serie de pinturas y esculturas para demostrar una visión propia? ¿Es Seth Siegelaub artista cuando formula un Nuevo marco dentro del cual los artistas pueden mostrar su trabajo sin hacer referencia a un tema, a una galería, a una institución, ni siquiera a un lugar o tiempo? ¿Que su marco sean los libros lo convierte en escritor? ¿Soy artista cuando pido a los artistas que trabajen con, o respondan a, una situación dada?» 5.

Aquella «situación dada» aludía a una «exposición» mía que, a modo de reacción en cadena, tuvo lugar en un número de 1970 de Studio International en el que Siegelaub era editor invitado, inspirada en una frase de LeWitt: «Las palabras de un artista a otro pueden provocar una cadena de ideas»6. Más o menos por la misma época hice una muestra titulada Groups en el School of Visual Arts, para la que pedí a los artistas que fotografiaran grupos de gente. La petición tenía una intención encubierta, pues por entonces me encontraba escribiendo una novela —I See/ You Mean— que en un primer momento constaba únicamente de descripciones escritas de fotos de grupos y de un índice, pero que acabó abriéndose a otra cosa, si bien manteniendo el arte conceptual como influencia primordial7.

De ahí pasé a preguntarme: «¿Es Bob Barry artista cuando “presenta” la obra de Ian Wilson dentro de un trabajo suyo, con el proceso de presentación convertido en su obra y la de Ian sin dejar de ser de Ian? Si el crítico es un vehículo al servicio del arte, ¿un artista que se convierte en vehículo del arte de otro artista se convierte en crítico?»8. Este juego de inclusiones podría perpetuarse indefinidamente al modo del juego, lleno de sentido, del dadaísmo. Imagine —exhortaba John Lennon—, y el poder de la imaginación impulsó incluso los intentos más pedestres por escapar de las torres de marfil en las que el arte parecía estar preso.

En una versión más de la confusión de roles, me encargaron en el trascendental año de 1970 —año de la Primavera camboyana y de las matanzas de las universidades estatales de Kent y Jackson— un texto crítico in absentia (por entonces vivía en España) para la influyente exposición Information del MoMA. Presenté una «cosa» incomprensible, seleccionada a boleo, que hizo que el comisario Kynaston McShine no tuviera más remedio que incorporarme como artista tras comprobar que el texto crítico que me había pedido estaba, de todas todas, in absentia (aunque posteriormente me permitió hacer otro texto aleatorio, readymade para el catálogo de una exposición de Duchamp en el MoMA. La verdad es que por entonces nos salíamos bastante con la nuestra).

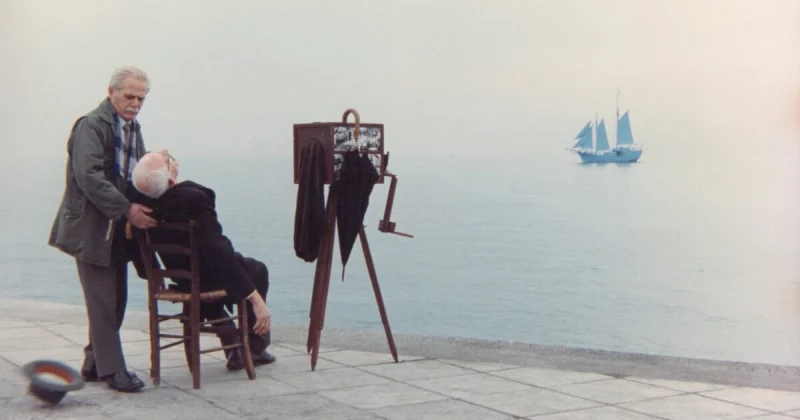

Colaborar con artistas no me convirtió en una de ellos, pero su fijación por lo «ordinario» hizo posible mi participación en su trabajo. La introducción del texto como arte y la noción del artista trabajando en una oficina y no en el estudio —como John Chandler y yo escribiéramos en nuestro artículo de 1967 «The Dematerialization of Art» (La desmaterialización del arte)— me proporcionó, en mi condición de escritora, un acceso al juego9. Los propios artistas estaban intentando cambiar la definición de artista y yo era una cómplice muy dispuesta, en parte porque nunca había querido ser crítica, pero también porque la palabra sonaba hostil a los artistas con los que me relacionaba. Y si, ciertamente, ellos no cumplían con lo que se esperaba de las artes plásticas, no veía por qué razón tenía yo que hacerlo con las expectativas de la crítica. Sin embargo, ni en Seattle ni en Vancouver se me brindó la oportunidad de jugar a ser una artista: me vi forzada de hecho a hacer yo misma varias piezas en las exposiciones por falta de fondos para cubrir los salarios de los artistas. El comisariado se convertía así, sin quererlo, en creación. Además de eso, muchas veces los catálogos-ficha que describían los proyectos de los artistas se parecían bien poco a lo que en realidad se exponía, por lo general debido a dos razones: que el artista cambiaba de idea, o que la escala o las proporciones de la pieza no iban en consonancia con el tiempo y el dinero de que se disponía. Ni siquiera estoy segura de que todos los artistas que figuran en la relación produjeran algo. Tratamos de construir todas las obras siguiendo las instrucciones del artista. A veces lo conseguimos. Por ejemplo, Robert Smithson no se encontraba en Seattle, por lo que me dio instrucción de tomar «400 instantáneas cuadradas de los horizontes de Seattle; deben estar vacías, ser simples, deshabitadas, mudas, ordinarias, corrientes, lisas, apagadas, planas». Recuerdo como si fuera hoy salir una tarde por esa ciudad llena de colinas que es Seattle en busca de emplazamientos que se ajustaran a sus criterios. Menos suerte tuvo Carl Andre. Sus instrucciones rezaban simplemente así: «Pieza de madera, 28 unidades, aprox, 1 pie x 1 pie x 3 pulgadas» y un pequeño dibujo. Yo pensé que por «madera» se refería a leños, cuando lo que él quería decir era madera tratada. La pieza quedó fantástica, pero él siempre ha insistido que era mía, no suya. Tampoco las piezas de cuerda de Barry Flanagan y Robert Roehm quedaron muy bien. El arco blanco pintado con espray sobre árboles de Randy Sims se veía precioso sobre el papel y espantoso en su materialización. El Sol LeWitt no se ejecutó en Seattle por deficiencias de carpintería; tampoco el Jan Dibbets, por culpa de las condiciones meteorológicas. Richard Serra no llevó a cabo su aportación personal a la exposición de Seattle, pero la documentación fotográfica muestra una pieza suya en chapa, y alguien tuvo que hacerla. En Vancouver, el LeWitt fue diestramente ejecutado por el artista Glenn Lewis. Smithson se las arregló como pudo para viajar hasta allí y crear una gran pieza: Glue Pour.

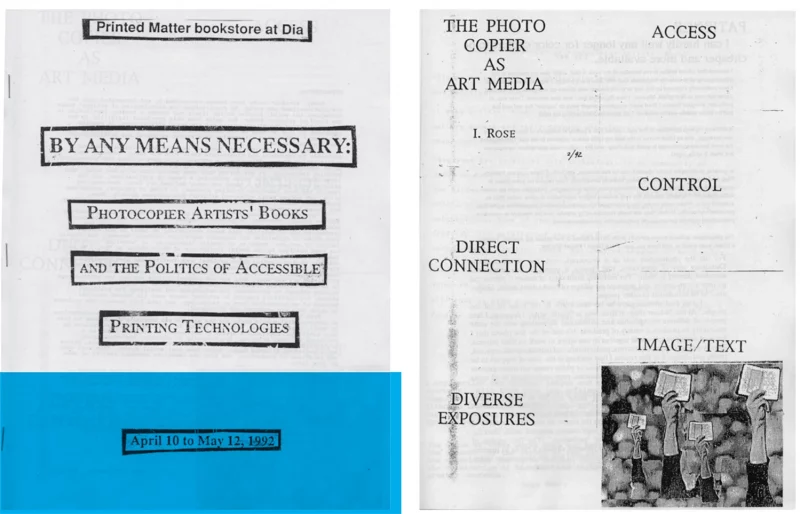

Aquellas dos muestras me enseñaron más acerca de la naturaleza del arte que contenían que todo lo que hasta entonces se había escrito. Expresaban también con toda claridad —al igual que otras exposiciones coetáneas, como When Attitudes Become Form, Op Losse Schroeven o Information— que aquella obra era, en esencia, inclasificable. Pero, a pesar de la atención que mis exposiciones numeradas suscitan hoy, no fueron ni de lejos tan innovadoras como las exposiciones desmaterializadas creadas por Seth Siegelaub más o menos por la misma época, y muy especialmente su exposición March, que rompió todas las convenciones expositivas al celebrarse simultáneamente por todo el mundo; o The Xerox Book, que introducía la idea de que era posible presentar una exposición de arte real —más que de arte reproducido— en libros, lo que a su vez impulsó la importante, aunque siempre marginal, industria casera de los libros de artista. Obviamente era posible ver mi compendio Six Years: The Dematerialization of the Art Object etc. (la longitud del título era de ochenta y siete palabras que cubrían toda la portada del libro) como una exposición; ha sido definido también como «objeto de arte conceptual en sí mismo» y como «autocrítica period-specific de la crítica de arte como acto». En última instancia, dada mi condición de escritora, que no de artista, Six Years… ha sido seguramente mi esfuerzo curatorial más exitoso.

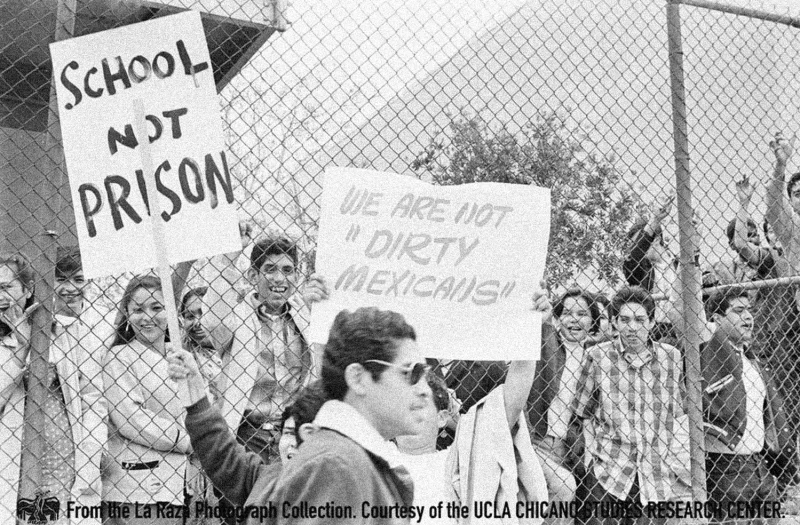

La estrategia, tanto de las exposiciones numeradas como del libro, se centraba en una acumulación desmesurada que tenía su origen en una estética anti exclusión dotada de intencionalidad política, que constituía al mismo tiempo un valor central del arte feminista queme golpeó, a mí y a Nueva York, en el otoño de 1970 y que se expandiría después hacia el activismo político. El Guerrilla Art Action Group llevaba desde 1969 recurriendo al texto y a la performance para protestar contra la jerarquía del museo y derrocar —metafóricamente hablando— al gobierno de los Estados Unidos. En 1970 el Ad Hoc Women Artists Committee utilizó formas de arte conceptual en protestas feministas en contra de la hegemonía masculina en las exposiciones del Whitney Annual. Distribuimos un comunicado de prensa falso, emitido supuestamente por el Whitney, en el que el museo anunciaba con orgullo que al haber sido fundado por una mujer lo apropiado era que los artistas participantes en la exposición de escultura de aquel año fueran en un 50% mujeres y en un 50% «no blancos» (por emplear el inocente y hoy anticuado término que por entonces utilizábamos). Siguiendo el modelo de las tarjetas de socio del MoMA falsificadas de Kosuth en 1969, hicimos lo propio con las invitaciones a la inauguración del Whitney, lo que nos permitió organizar una sentada en el interior del museo y proyectar diapositivas de obras creadas por mujeres artistas en el exterior en una acertada vuelta de tuerca de lo site specific (nuestro esfuerzo y el del Women’s Art Slide Registry hicieron posible que el Whitney incluyera cuatro veces más mujeres que antes). Por suerte, todo eso se realizó con cierto anonimato, pues se había avisado al FBI para capturar a los criminales (no cogieron a ninguno). Como Lee Lozano afirmó: «Busca los extremos. Es ahí donde está la acción»10.

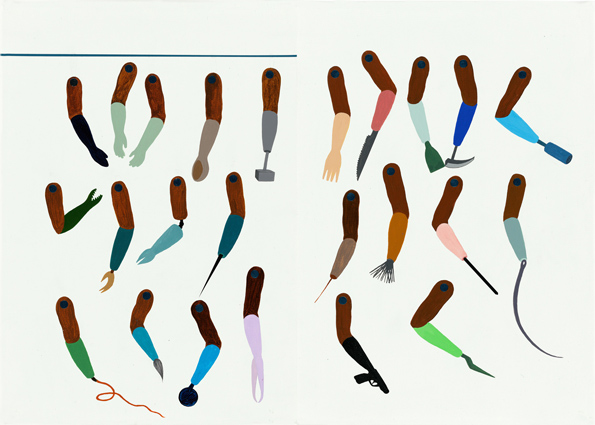

La última exposición numerada que iba acompañada de un catálogo con ficha —c. 7,500 in 1973— encarnaba, como ahí escribí, «una réplica exasperada a quienes afirman que “en el arte conceptual no hay mujeres”». Tras una itinerancia de siete etapas la muestra acabó en Londres, despojando con ello de sentido al número de habitantes del título. Era algo que no se me había ocurrido. Entre los veintiséis artistas participantes en c. 7,500 había poetas, escritores y performers, así como artistas formados en las artes plásticas. Las obras eran pequeñas y compactas, con más fichas informativas (con texto por las dos caras) que en ningún otro catálogoficha anterior. La comparación de c. 7,500 con las exposiciones precedentes, y predominantemente masculinas, de arte conceptual permite poner de relieve las aportaciones del arte hecho por mujeres al movimiento, sobre todo a través de su énfasis en el cuerpo, la biografía, la transformación y de una percepción basada en el género.

Aquel trabajo encerraba un trasfondo politico que incorporaba un populismo bastante

peculiar: la esperanza de que la desmaterialización del objeto artístico nos permitiera hacerlo accesible a un público más amplio. Pero al hacerlo olvidamos que, tras poner la obra a disposición del público, este tiene que quererla. Blake Stimson ha sugerido que el arte conceptual tenía «poco del utopismo social que impulsó» anteriores movimientos vanguardistas, pero yo argumentaría que aquel idealista «abarcarlo todo acerca de todo» sí era utópico, un término que personalmente no rechazo: ¿por qué no perseguir el ideal?11 Sin embargo, aquella implicación se limitaba al mundo del arte, que era donde, para bien o para mal, vivíamos nosotros, y a la vez, aquella preocupación primordial hacia las instituciones artísticas, los sistemas de distribución, etc. tenía sentido para nosotros precisamente porque era ahí donde vivíamos, lo que más nos afectaba, donde teníamos el conocimiento y algo de poder (aunque no fuera mucho)… En otras palabras, donde podíamos efectuar cambios. La idea era que la revolución sería fruto del cambio radical en cada sector. La suma de las partes contribuiría al cambio politico permanente. Así, si todo podía ser arte y todo era merecedor de ser sujeto artístico, nos parecía —en 1969— que el propio trabajo curatorial pronto quedaría obsoleto. Que eso no haya ocurrido indica, en última instancia, un fracaso. A pesar de la enorme influencia que ha ejercido hasta el día de hoy en el mundo del arte, el comisariado del arte conceptual no ha dejado de ser lo que Luis Camnitzer ha llamado «arte de estómago lleno»12.

Si nos detenemos a reflexionar, las exposiciones sedentarias constituyen unos extraños vehículos para la comunicación e información sobre temas globales, pero pueden hacer posible que grupos de curadores y artistas produzcan lo que yo he dado en llamar exposiciones como-arte: collages u obras de arte colectivas en formato expositivo. Sirva de ejemplo el escaparate doble de Printed Matter asomad a Lispenard Street, en Nueva York, que durante varios años comisarié como «exposición continua». Group Material, Anti-World War 3, CoLab y PAD/D (Political Art Documentation/ Distribution) formaron parte de la avanzadilla de aquel trabajo conceptual realizado en Nueva York en torno a 1980. Jerry Kearns y yo organizamos una serie de exposiciones similares y más tarde trabajé en Colorado con colectivos produciendo exposiciones en las que el tema —la homofobia, las guerras centroamericanas, la conciencia del lugar— predomina sobre la producción individual del artista; un tipo de muestra que no abunda en un momento como el actual en el que, como Camnitzer ha dicho, la sociedad está cada vez más «basada en una individualidad acumulada en lugar de una estructura comunitaria». La última exposición que comisarié —Weather Report: Art and Climate Change, en 2007 en el Boulder Museum of Contemporary Art— se montó convencionalmente en el interior de una sala, pero incorporó también diecisiete obras públicas repartidas por la ciudad, que iban de esculturas a muestras fotográficas, pasando por performances, dibujos infantiles en la biblioteca pública y un encarte en prensa. Muchas de aquellas obras se crearon específicamente para lugares en los que el calentamiento global podría tener un efecto decisivo sobre el entorno. En mi reseña favorita sobre la segunda edición de Six Years, el artista Liam Gillick me reprendía por restar importancia, en retrospectiva, al poder de las ideas surgidas entre 1966 y 1972, argumentando que los artistas, críticos y organizadores de aquel momento «articularon un cuerpo de pensamiento y una serie de cambios sociales que no se circunscribieron al arte y que, en consecuencia, ampliaron el territorio que estaba a disposición de todos nosotros» 13. Y tiene razón, porque la riqueza imaginativa y la libertad de aquella era todavía me acompañan.

Notas bibliográficas:

- Lippard, Lucy R.: Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Praeger, Berkeley y Los Ángeles, 1973, edición posterior en 1997, p.vii. ↩︎

- Darboven, Hanne: «Statement to Lucy Lippard», en Alberro, Alexander y Stimson, Blake (eds.): Conceptual Art: A Critical Anthology, MIT Press, Cambridge, Massachusetts y Londres, 1999, p.62. ↩︎

- Lippard, Lucy R.: Six Years… óp. cit., p.40. ↩︎

- Ibíd., p.111. ↩︎

- Ibíd., p.188. ↩︎

- Ibíd., p.xiii. ↩︎

- Lippard, Lucy R.: I See/You Mean, Chrysalis Books, Los Ángeles, 1979. ↩︎

- Lippard, Lucy R.: Six years… óp. cit., p. 188. ↩︎

- Lippard, Lucy R. y Chandler, John: «The Dematerialization of Art», Art International, febrero de 1968, pp.31–6. ↩︎

- Lippard, Lucy R.: Six Years… óp. cit., p.xii. ↩︎

- Alberro, Alexander y Stimson, Blake (eds.): óp. cit., p.xvii. ↩︎

- Lippard, Lucy R.: Six Years… óp. cit., p.xiii. ↩︎

- Gillick, Liam: «Twenty-five Years: The Rematerialisation of the Art World», Art Monthly, febrero de 1999, p.44. ↩︎