ENTREACTO

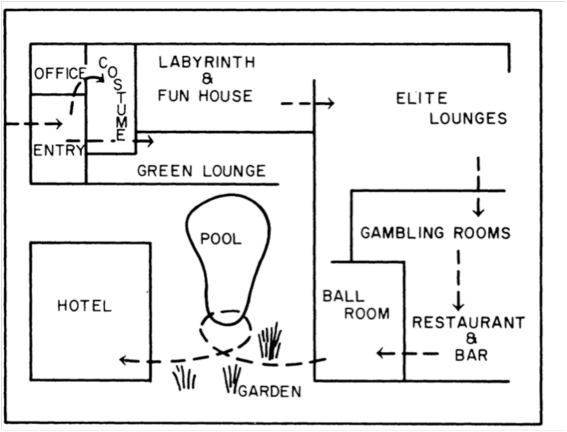

Ya es hora de que intentemos recorrer el museo. ¿Hay visita más hermosa y emocionante que la que hicieron Cézanne y Gasquet al Louvre, «un día claro de primavera cerebral», tal como lo describe el segundo en su magnífico libro de recuerdos y conversaciones con Cézanne? Así empieza: «Salimos de la Galería de las Máquinas, del Salón»… O sea, que habían ido a ver el Salón Oficial. Allí se exponía el Balzac de Rodin —estamos, pues, en 1898—, arte moderno: primera intención, imprescindible para comprender lo que viene después.

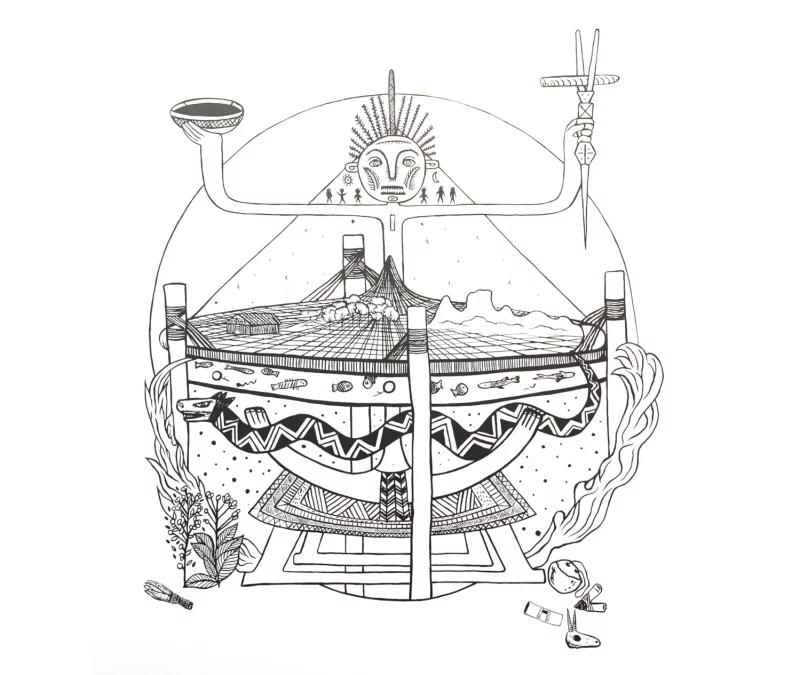

Ya en el ómnibus, Cézanne empieza a hablar y hablar de arte: a propósito de Notre-Dame, de la escultura medieval en las portadas de las catedrales, de la comunicación del pueblo con la obra colectiva que eran esas portadas, y de la dificultad de la interpretación moderna de lo colectivo… todo eso a propósito de Rodin, a quien admira pero de quien desconfía al mismo tiempo.

Los ojos del Balzac (de yeso o bronce) «parecen haberse ennegrecido con todo el café que Balzac [de carne] bebía sin cesar». Es difícil oponer mejor el artesano medieval, tal como Cézanne lo entendía, es decir, como lo entendían Ruskin o Viollet-le-Duc, al subjetivismo y a la razón individual, al deseo de invención y novedad, que con la evocación de ese café ennegreciendo las entrañas del escritor y los ojos de la escultura que lo representa. Pero por excitado que se encuentre ya con esas más bien afligidas comparaciones entre las raquíticas posibilidades del arte de su tiempo y el poder del artista medieval y de la obra colectiva, Cézanne decide no hablar de pintura si no es con las pinturas delante de los ojos: «Cuando lleguemos al Louvre le responderé. Solo se puede hablar a gusto de pintura, delante de la pintura».

«A gusto»: fijémonos en esa expresión. «A gusto y delante de la pintura», Cézanne exige un volcamiento absoluto de lo visual en lo tangible; exige estar allí. Lo visual hundido en la masa de lo tangible. Con razón se define ante Gasquet como un sensual —como ahora veremos—, y con razón desconfía de un arte que ya no es colectivo. Tocar con los ojos; por eso pide a Gasquet que se espere: ya hablarán de pintura en el Louvre. «Me parece que todo está en el Louvre —le dice—, que se puede amar y comprender todo gracias a él».

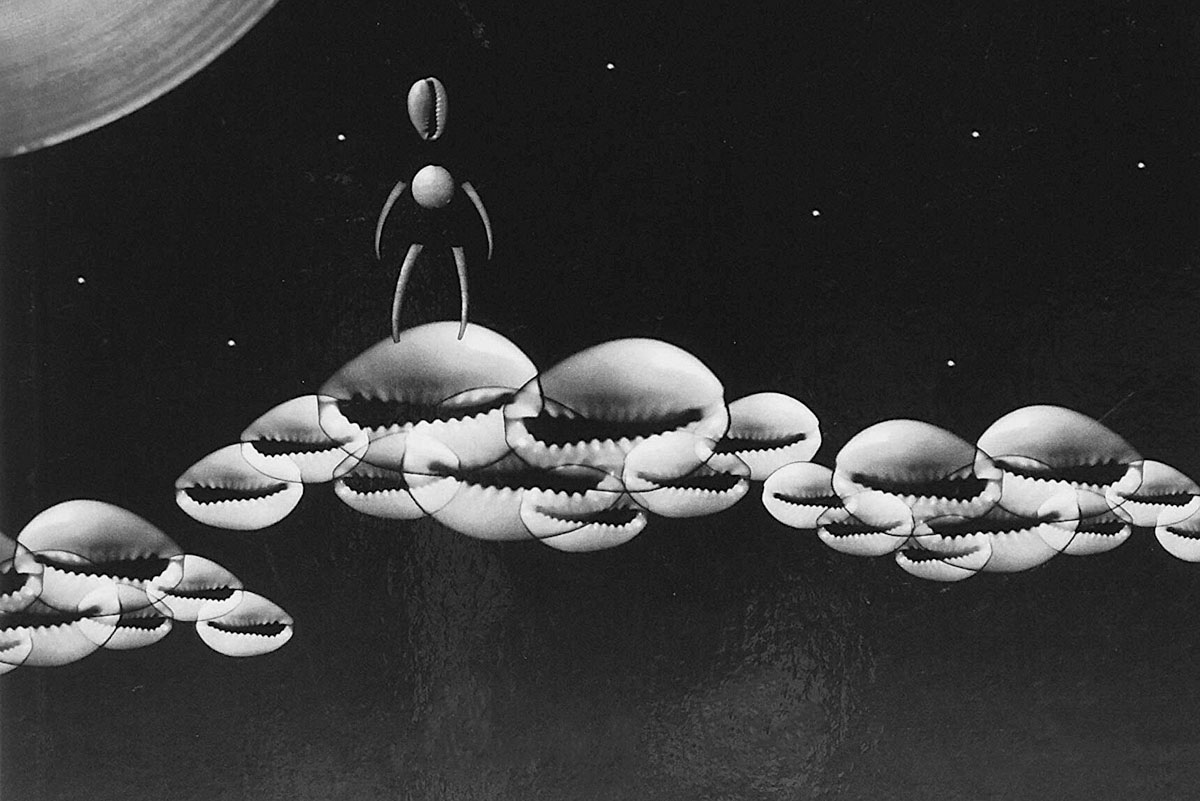

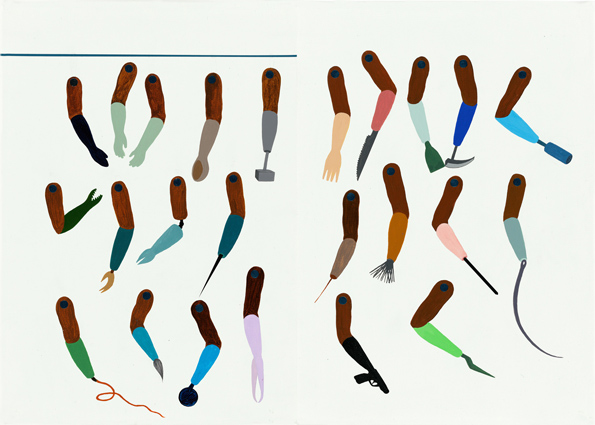

Suben, como se hacía antes de la pirámide, por la gran escalera Daru. Allí está la Victoria de Samotracia. «A mí me gustan losmúsculos, los tonos hermosos, la sangre —va diciendo Cézanne— soy pintor, qué quiere que le diga, querido Gasquet, soy un sensual… No se pueden pintar almas, se pintan cuerpos…». Alteración ante las alas de la Victoria de Samotracia, ante su cuerpo empapado y revelado, ante la consistencia del viento… —solo diez años antes de que Marinetti escribiese aquello famoso de que prefería un automóvil de carreras y bla bla bla…—, pero no ante el mármol. Entran en el Saloncito de la Fuente, Ingres… «Mire esa fuente, es algo puro, tierno, suave, pero es platónico. Es una imagen, un giro… La roca de cartón no intercambia nada de su humedad pedregosa con el mármol de esta carne mojada… ¿Dónde hay penetración?». Roca de cartón, carne de mármol… Cézanne empieza a inquietarse, necesita encontrar esos cuerpos, que se produzca ese volcamiento que él exige y anuncia.

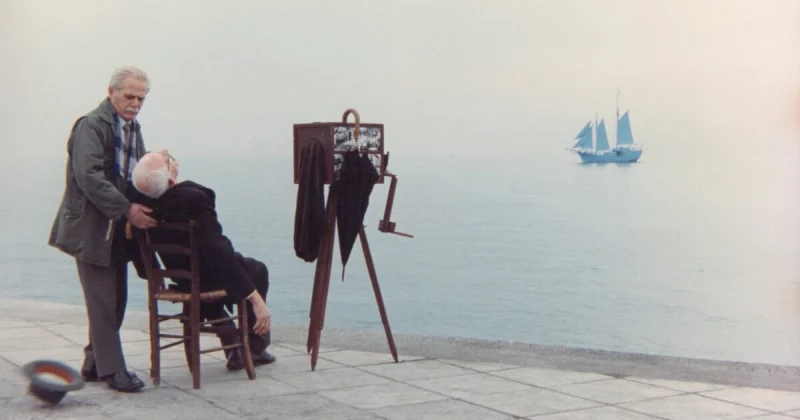

Recorre otros Ingres, y los David, pero no le dicen nada. Está cada vez más excitado, como quien espera encontrarse con algo inminentemente; sabe dónde está y cómo alcanzarlo, pero ve que se demora. Se estimula, se acelera, ya empieza a caminar a un paso más vivo. Entra en el Salón Cuadrado y se planta ante Las bodas de Caná, con el sombrero hongo caído hacia atrás, tal como lo describe Gasquet, y arrastrando el abrigo por el suelo, agarrado por la manga. «Parecía en éxtasis», dice Gasquet. ¿Se lo imaginan? ¿Recuerdan las fotografías de Cézanne? Ahora me viene a la mente una —no sé donde la vi— en la que aparece sentado en el suelo, en el campo, en un camino, con ese sombrero hongo que Gasquet menciona, extrañamente empequeñecido, casi sin piernas, redondo y macizo como una piedra: el ejemplo perfecto, y perfectamente anterior, del que «no busca, encuentra»; o la piedra que es al mismo tiempo Hermes y mojón, en la encrucijada, donde los caminos se bifurcan irremisiblemente. ¿Es ese el éxtasis del que nos hablan? Pero además, ¿qué ocurre? ¿Es eso el Louvre? ¿Están solos? Veremos que no.

«Aquí sí que tenemos pintura», exclama Cézanne. «Mire, es magnífico… ¿qué somos? Cierre los ojos y vuélvalos a abrir, ¿verdad? No piense en nada… Solo se percibe una gran ondulación coloreada, un calor, un abismo en el que el ojo se hunde, una sorda germinación, todos esos tonos se nos derraman en la sangre, ¿no es verdad? Esos torrentes de matices se le derramaban [al Veronés] del cerebro, como lo que yo le digo se derrama de mi boca… Para amar un cuadro hay que beberlo a tragos largos».

Y así continúa, ante los Veronés y los Tintoretto, ante los Ticino y los Rembrandt… Cada vez más animado, corriendo de un lado a otro, tirando del abrigo y de su amigo, hablando sin cesar, torrencialmente, de las veladuras de esos grandes pintores y de su sentimiento. «Soy un niño», dice, y en efecto lo es del modo en como Baudelaire describe al inspirado: como un niño enfebrecido. O como lo describe el propio Gasquet: en éxtasis.

Ese estado nervioso, «continuo», del éxtasis, es el que caracteriza al señor G., el pintor de la vida moderna. Dice Baudelaire: «Imagínense ustedes a un artista que estuviera siempre, espiritualmente, en el estado del convaleciente, y tendrán la clave del carácter del señor G.». En el señor G. siempre queda un vestigio de la infección aún actuando: es alguien que nunca recobrará del todo la salud. Ese es el modo de su inspiración permanente, identificada por Baudelaire como una congestión nerviosa que «repercute hasta en el cerebelo», y que describe, en fin, como regresión a la infancia. ¿Y cuándo podría ocurrir todo esto sino en un «día claro de primavera cerebral»? La convalecencia y la inspiración vienen a encontrarse en la misma mezcla de gozo y neurosis, de curiosidad y obsesión, propias del carácter infantil y del buen tiempo eléctrico. Escribe Baudelaire que el niño «lo ve todo como novedad, siempre embriagado», y que el genio «no es más que la infancia recobrada a voluntad». Ante lo nuevo, el ojo del niño es «fijo y animalmente extático»: un ojo, pues, fuera de sí, literalmente en éxtasis. Se cierra el círculo. Y se abre.

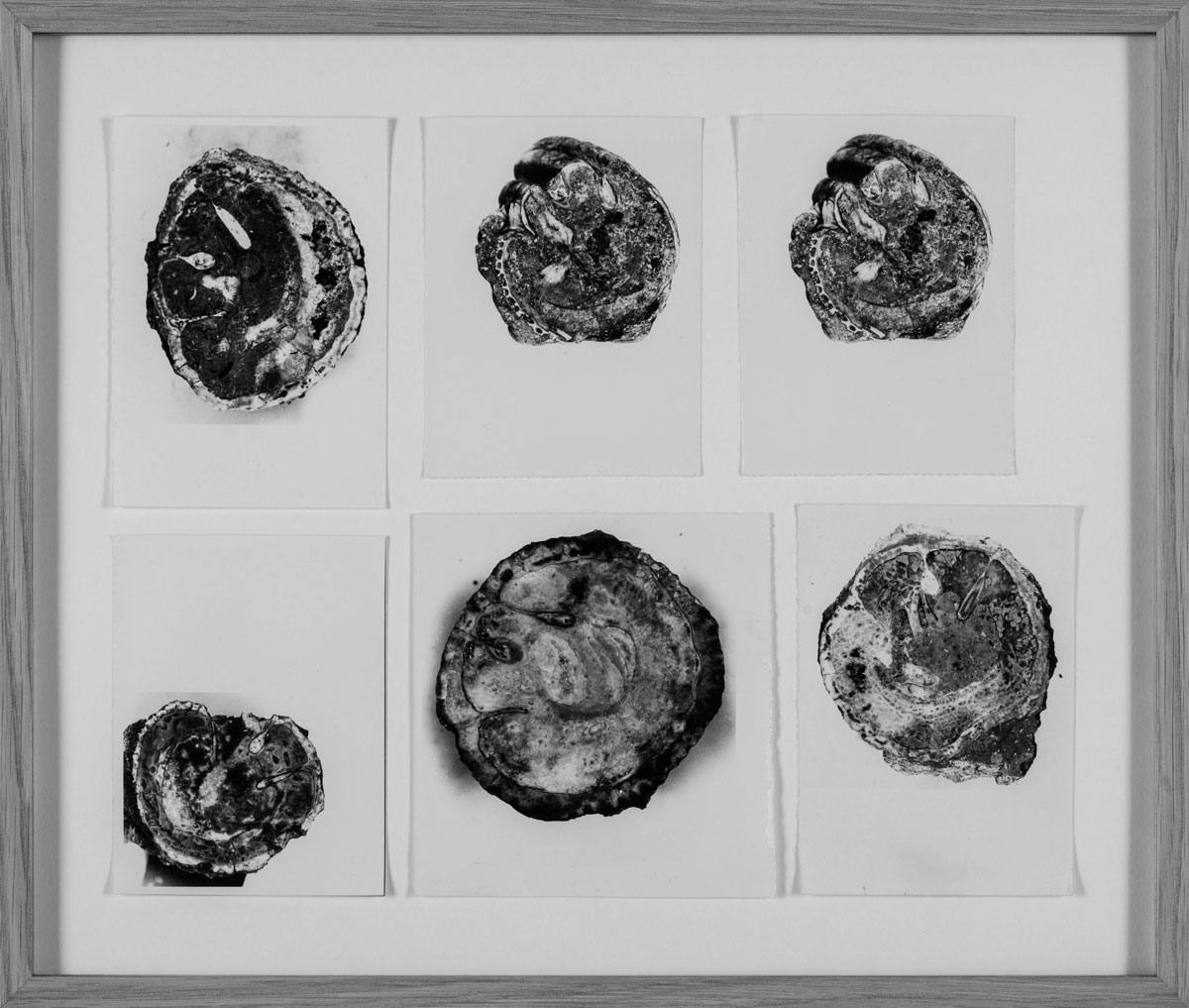

En la visita al Louvre que nos cuenta Gasquet, Cézanne parece ese maravillado convaleciente «continuo», y ese niño recuperado «a voluntad», como resultado del querer saber, del querer hacer y del querer tocar. Pero, ¿quién es Cézanne? En todo caso, qué maravilla leer cómo habla de las capas, de las veladuras, de las preparaciones, como si fuera de carne y sangre, de lo que vive, de la masa en la que se hunden los ojos de las manos. En su Carta a León X Rafael decía que Bramante había recuperado a los antiguos, pero solo los huesos, y que él los iba a recubrir con carne y sangre. Cézanne hace eso mismo, pero sin diferencias, ni deferencias. Cada vez su discurso se hace más río, cascada, borbotón… Por ejemplo, cuando llegan, ya todo a rastras, al Paraíso de Tintoretto: «Hay algo en los modernos que falla… ¿qué?

¿Dígame… qué? Vamos a ver…. Vamos a ver… Mire, coja a la izquierda, ahí, parte de esa columna… ¡qué mármol! ¡La virgen, qué mármol! Es milagroso… Ahí está el milagro, el agua convertida en vino, el mundo en pintura».

Sigue in crescendo: más vino y más vino, o más y más pintura, ante el Concierto campestre, ante La cocina de los ángeles… y ya, con los modernos, ante Las mujeres de Argel o la Entrada de los cruzados…, o ante La balsa de la Medusa. Pero los románticos se dejaron engañar demasiadas veces por los drogueros, y hasta Goya vendía sus grabados en una droguería. Delacroix, Géricault… «Algo en los modernos falla»… Todo desaparece en lo visible: el verde del mar de los cruzados, la negrura de betún de la balsa… ¡gran metáfora de los medios modernos! ¿Modernos?

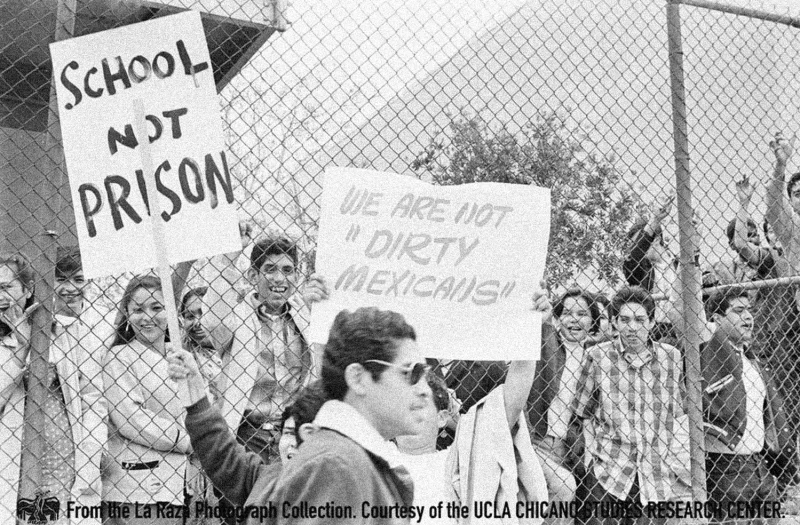

De repente se pone a hablar de Courbet, ese sí, el gran moderno, el pintor del pueblo y la naturaleza. Hay que encontrarlo, hay que ir a ver su obra… «Solo Courbet sabe pintar un negro sin agujerear la tela… ». Planitud, plenitud carnal: de eso se trata.

De nuevo agarra a Gasquet del brazo, lo arrastra con «pasión juvenil», hablando y caminando sin pausa… pero al final la obra de Courbet está colgada sin gracia, a trasmano, mal iluminada, demasiado alta… Cézanne trepa por la escalera de un copista, se pone a gritar embriagado, los visitantes se aglomeran, acuden los conserjes, que recogen del suelo su abrigo y su sombrero… «Déjenme en paz… Ya bajo…Tenemos en Francia semejante obra genial y la escondemos… Que prendan fuego al Louvre entonces… enseguida…». Y una vez abajo, mirando a su alrededor, perplejo, avergonzado: «Yo soy Cézanne», susurra, y se va llorando, ¿como un niño?

¿Qué otra cosa se podría pedir que esa emoción del triunfo en el fracaso, del gran triunfo en el fracaso más estruendoso, como proyecto de un museo? Cézanne en el Louvre: carne en la carne.

Ya lo hemos recorrido.

El extranjero sin tiempo, arrastrado por el tiempo, báscula entre la emoción individual y la historia, entre acercarse a las pinturas y ver sus detalles, y ver y oler pintura, o contemplarlas de lejos, y ver grandes panoramas, o ver tiempo. El huracán de la historia tiene ahí a su ángel indeciso, siempre dubitativo. Ver de lejos o de cerca, o la imposibilidad de recuperar lo palpable en lo visible.

Entre el cuerpo de Cézanne y el fantasma, extranjero en todas partes, ¿dónde está el museo? Tal vez este fantasma extranjero no advierte que hemos perdido pie, perdido cuerpo, y que no ya la carne, sino ni siquiera los huesos van a sobrevivir a esa riada que arrastra fantasmas y cuadros, o cuadros-fantasma; la que encarna Cézanne.

En el museo, la pintura se acumula en las orillas de la historia, pero sin dejar de representarla. La historia como debería haber sido: es decir, como poesía. De cerca o de lejos. Esa es la distancia que hay entre lo que se puede decir y lo que se puede ver: por ejemplo, ver ríos de sangre donde solo hay ríos de pintura, aunque esa pintura sirva para ocultar en su poesía los verdaderos ríos de sangre de la historia. En el momento culminante del museo, un fantasma recorría Europa.

Gran contraste entre los dos períodos de la historia de Gasquet: al principio, cuando salen del Salón para dirigirse al Louvre, lo hacen sobre ruedas, en el ómnibus, y desde allí, de lejos, rodando, Cézanne habla de la escultura medieval, de las portadas góticas, de la negra impotencia de su tiempo, negra como aquel café, un excitante; en la segunda, en cambio, son los pies y el cuerpo entero los que lo arrastran a él y a todo lo que él alcanza por el Louvre, de aquí a allá, pero siempre hacia abajo, hacia el fondo de la pintura. Cuando desciende tambaleante la escalera de mano del copista es cuando toca fondo definitivamente: la inmersión se invierte y la única verdad frente al museo es que «él es Cézanne».

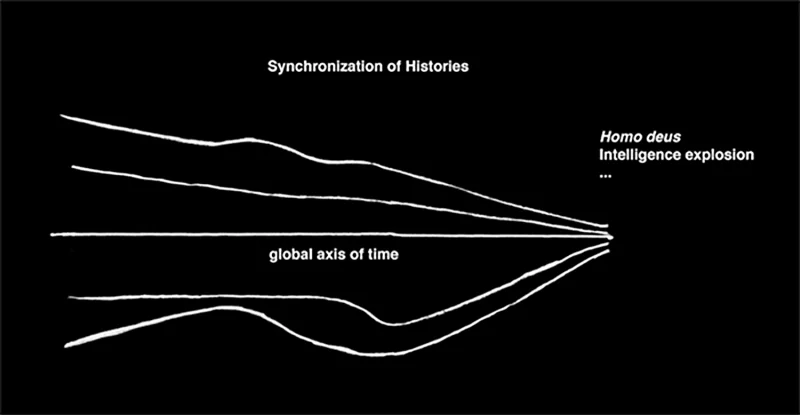

Por ahí, sin detenerse ni regresar, es por donde circula el flujo de esta visita. Su cuerpo —y su fantasma— mira hacia atrás, hacia nuestros ojos, es cierto, pero no puede detener su avance. Como aquel ángel que «ve una catástrofe única, continua —como la excitación del pintor; como aquel ángel que, como nuestro visitante, cuerpo y fantasma en lucha, «querría detenerse, despertar a los muertos, reconstruir la destrucción», pero no puede.

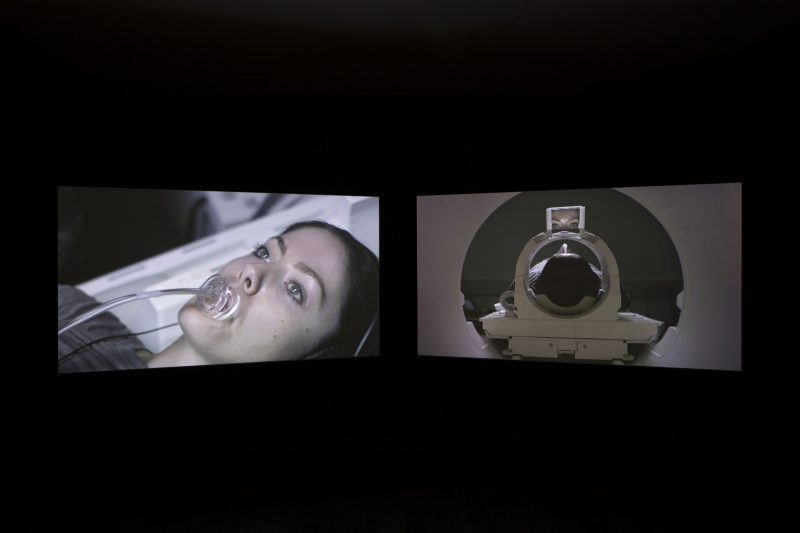

¿No es ese el esqueleto, o más bien la radiografía, del tempo extraño e inquietante del viaje de Cézanne al fondo del museo? El pintor —«yo soy… »— avanza, circula, discurre, y a su paso solo hay riquezas y ruinas, una cosa por la otra, aunque todo resulte, al final de la historia, ceniza: «Prendan fuego al Louvre… enseguida… ».

Fundido en negro en el tiempo del museo, que, ya sin tiempo, se traga todo lo que sale de sus pinturas: a los sabios y a los ignorantes, a los pacíficos y a los violentos, a los ciegos y a los que ven, a los marineros y a las bailarinas… Danae iluminada por la lluvia de oro, esperando a Júpiter; o Venus esperando a Marte; o Raquel esperando a Jacob; o Sara esperando a Abraham. Esperar, eso es justo lo que hace Cézanne en ese recorrido excitado: esperar lo que no llega, lo que no se alcanza, o, peor, lo que salta a la vista como pérdida, la continua espera: el fracaso de la pintura y la miseria del museo. Aunque, si hablamos de museos, hoy, será más bien fundido en blanco. Gran, deslumbrante flash: the blind man. Sin esperas. Casi nada.