CONTEXTO

Salvaje [Wild]: Carecer de control sobre las facultades mentales propias; trastornado, fuera de sí; en un sentido más leve, distraído. Extremadamente necio o poco razonable; que mantiene puntos de vista absurdos o fantasiosos. Hacer el salvaje [To play the wild]: conducirse de forma negligente o insensata.

— Oxford English Dictionary

El hombre en Regent Street es autodestructivo.

Los cohetes y las armas nucleares son autodestructivos.

Arte autodestructivo.

Lanzamiento de bombas HH.

Nulo interés por las ruinas (lo pintoresco).

El arte autodestructivo recrea la obsesión con la destrucción, el apaleamiento al que

individuos y masas están sometidos.

El arte autodestructivo demuestra el poder del hombre para acelerar y ordenar

los procesos desintegradores de la naturaleza.

El arte autodestructivo refleja el perfeccionismo compulsivo de la producción de armas:

puliéndolo hasta el punto de la destrucción.

El arte autodestructivo es la transformación de la tecnología en arte público.

— Gustav Metzger, Manifiesto del arte autodestructivo (1960)

Arte y muerte

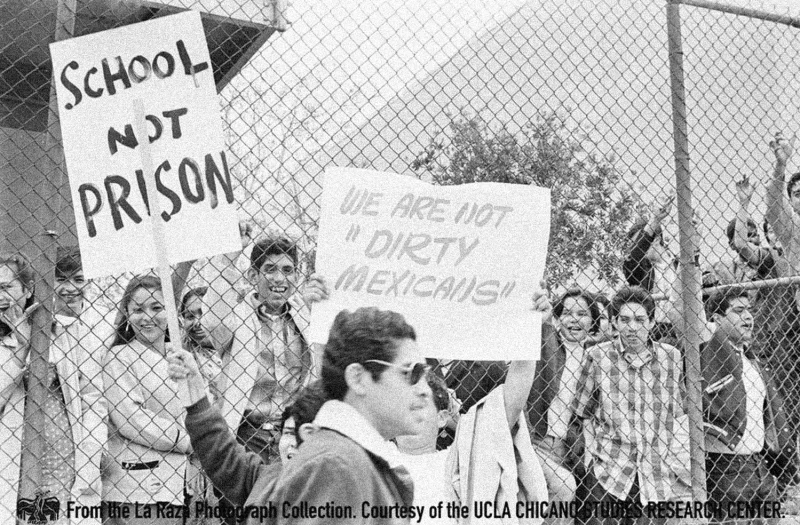

En 1913 se interpretó un ballet imbailable al son —machacón y severamente disonante— de una sinfonía perversa. En 1959, un refugiado arrojó ácido sobre un lienzo de nailon y dio a la desintegración subsiguiente el apelativo de «arte». En 1964 una cantante negra aullaba y bramaba su protesta contra el racismo en América. En 1976, un grupo de punks blancos y despeinados escupía a la cámara y cuestionaba la condición humana de la reina. En 2012 un bailarín queer representó la danza de la muerte. A veces la fuerza del discurso hace trizas a quien lo pronuncia; la violencia del sonido retuerce al bailarín y al cantante; la protesta puede convertir el arte en un arsenal. Bienvenidos al arte autodestructivo, asunción de lo salvaje, lo arriesgado y lo insensato. Equiparar salvajismo con temeridad cobra sentido al contrastarlo con el comportamiento considerado razonable o responsable. Pues, en efecto, la temeridad designa y define una relación muy particular con la vida, la muerte y la corporeización. Lo que algunas personas sienten como físicamente seguro —por ejemplo, vivir en una urbanización vallada— comporta para otros un riesgo emocional. La temeridad designa, además, una forma de relación con la muerte, una proximidad con el desdevenir que lo arriesga todo con el fin de sentir o con la esperanza de animar la vida de nuevo.

Con anterioridad sugería que la zombificación exige la muerte viviente de los muchos para alargar la vida de los pocos. En la serie de la BBC In The Flesh, un adolescente gay, Kieren Walker (Luke Newberry), retorna de la muerte durante un acontecimiento que tiene lugar por todo el país y que más tarde se conocerá como «El Levantamiento». A Walker es reintegrado en su hogar y se le dice que tiene que estar agradecido por la segunda oportunidad que se le concede. Sin embargo, y sorprendentemente en un programa de estas características, el joven no muestra agradecimiento o felicidad por su vuelta a la vida; tampoco entusiasmo alguno por regresar a un mundo que había abandonado deliberada e intencionadamente. Su autodestrucción y subsiguiente zombificación lo convierten en un azote de la humanidad y en un refusenik que no será rehabilitado.

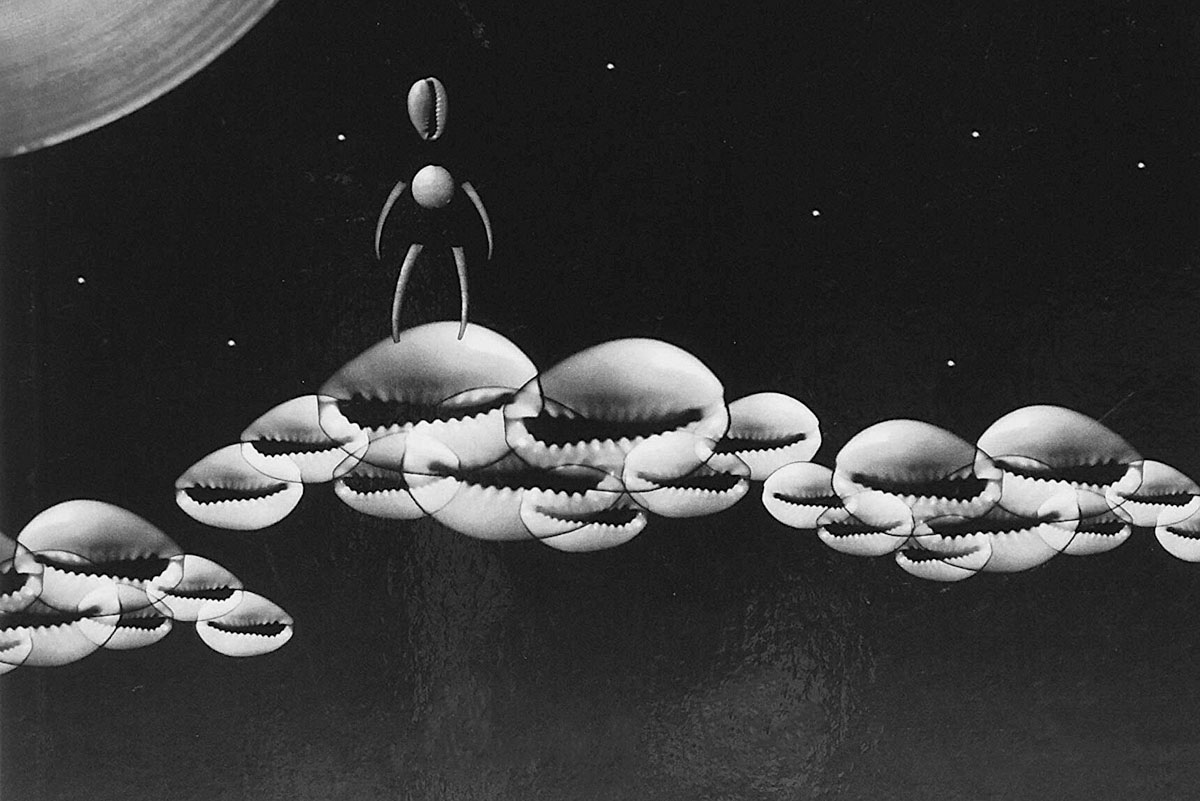

La condición queer del Kieren Walker de In the Flesh propone una relación particular entre ser gay y riesgo, que evocaría la del sida como otro espacio de producción de muertos vivientes. Pero, como subraya el escrito de José Muñoz sobre el bailarín Fred Herko, el riesgo forma parte de un repertorio queer de comportamiento antinormativo, y podría ofrecer una ruta hacia el éxtasis dentro de lo que denominamos «arte autodestructivo». En «Un salto jeté por la ventana» en Utopía queer, Muñoz considera que la escenificación del suicidio en 1964 del bailarín Fred Herko fue su interpretación final1. Aplicando la idea de plusvalía para enmarcar los actos, obras o formas de ser que exceden los flujos capitalistas, Muñoz utiliza el salto al vacío de Herko como ejemplo de gesto excesivo; un gesto que podría leerse en clave de temeridad, inutilidad, infantilismo, derroche o sinsentido, pero que, literariamente, rechaza todo lo que el capitalismo y los conceptos capitalistas de tiempo ofrecen, para apuntar, por el contrario, a la forma en la que, en la producción estética queer, la huida y el rechazo comparten espacio dentro de una temporalidad alterada y anárquica que no respeta en absoluto los marcadores de «tarde» y «temprano». Saltar al vacío, la famosa composición fotográfica creada por Yves Klein en 1960 —como Muñoz señala, cuatro años antes—, podría haber influido en el salto de Herko; pero la imagen de Klein capta el temerario abandono manipulando el encuadre en la parte inferior de la fotografía para eliminar la red de seguridad. El salto de Herko, que Muñoz califica de «incandescente», es salvaje porque abraza la muerte como parte de su estética.

Y si Muñoz hubo de defenderse de las insinuaciones que le acusaban de romantizar, en su escrito sobre Herko, la autodestrucción (acusación que podría verterse también sobre estas líneas), la realidad es que proliferación reciente de discursos sobre el calentamiento global, el cambio climático y la polución ha vuelto a poner en primer plano, y con cierta urgencia, los debates sobre la autodestrucción. Exposiciones recientes, como Damage Control: Art and Destruction since 1950 [Control de daños, arte y destrucción desde 1950] en el Hirshhorn Museum de Washington D.C. en 2013, o acontecimientos artísticos como el de Extinction Marathon celebrado en 2114 en The Serpentine, se han desarrollado a partir de la obra y el pensamiento de Gustav Metzger, el artista que acuñó el término «arte autodestructivo» (ADA, por sus iniciales en inglés), y han establecido vínculos entre el ADA y la crisis medioambiental en marcha que define nuestro propio momento histórico. Pero ese interés reciente por el ADA intenta extraer de él una función productiva y hasta positiva. Así, algunos curadores, como Kerry Brougher del Hirshhorn, han creado muestras en torno a la idea del ADA, pero poniendo énfasis en la posibilidad de transformar espectáculos de destrucción masiva en «algo positivo». Dicho esto, el espíritu de la práctica del ADA, cuyo nacimiento coincide más o menos con la sentencia de Adorno sobre la imposibilidad de la poesía después de Auschwitz, nos invita a habitar la corrosión, a asumir la tendencia profundamente destructiva del ser humano y a constatar el beneficio que el mercado obtiene de las contradicciones entre violencia y arte.

Para la exposición del Hirshhorn, Damage Control, Art and Destruction Since 1950, Brougher llevó a cabo un desesperado intento de vender el ADA a la intelligentsia asistente a los museos y, en el simposio que acompañó a su muestra, defendió el ADA como vía para que «el arte pudiera tomar, de verdad, control sobre este potencial destructivo y usarlo de manera positiva»2. Para Brougher, la destrucción en el arte ejerce un «control de daños» estético frente a la fuerza de destrucción que tiene lugar en el mundo. Se trata, qué duda cabe, de un sentimiento hermoso, un sentimiento romántico, pero que al mismo tiempo atenúa la fuerza dinámica del ADA, que ni fue concebido para promover una violencia mundial real, ni está en posición de oponerse a ella. En lugar de eso, el ADA se centra en aquellas versiones de lo humano —heroica, individual, determinada y posesiva— que habremos de aniquilar si aspiramos a reconfigurar las relaciones entre destrucción y creatividad.

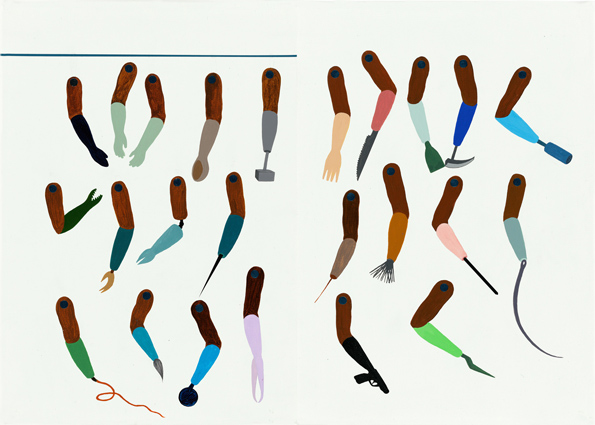

Como veremos, esta actitud de positividad contradice de hecho la intención original del ADA. Acuñado por Gustav Metzger en 1959, el término ADA designa una serie de prácticas —estéticas algunas de ellas, otras de índole intelectual, y otras de tipo conceptual— que implican la destrucción de la obra artística como tal, apartando por completo al artista de la escena de la creatividad y centrándose en conceptos de lo humano que dependen de unas relaciones claras y habilitantes entre las tres modalidades. Mientras la teoría liberal del arte hace de este un vector al servicio de la expresión libre e individualista de la innovación y la fantasía, el ADA lo articula como una práctica de ruptura y rompimiento, de ruido y disonancia, de desdevenirse y fragmentarse en el proceso. Algunas teorías del arte presuponen la existencia de un agente canalizador de una suerte de discurso estético trascendente; otras, en especial en relación con la producción estética de vanguardia (de acuerdo, con lo teorizado, por ejemplo, por Clement Greenberg), ven en el artista un agente al servicio de una producción cultural de orientación mercantilista y una fuerza autónoma de transformación. El ADA descansa sobre una idea de artista bien diferente, que desemboca en una comprensión del arte, de la creatividad humana y de la futuridad totalmente diferentes y, posiblemente, queer. Pues para el artista del ADA, lo humano —cuerpo, mente, concepto, flujo molecular— debe ser desmontado, desmembrado y desarticulado, y el arte ha de ser la herramienta y el motor que haga posible ese hundimiento.

En lugar de usar la estructura ofrecida por curadores como Brougher, la estructura de la destrucción altruista, o de la destrucción como marco de creatividad convencional, el ADA no se excusa, no pide disculpas ni se justifica por su contenido violento. Pero el ADA también reenmarca y recartografía la violencia para que la veamos, no tanto como una fuerza desenfrenada de confrontación brutal o como operación militar, sino como evidencia de la obliteración que acompaña a las inscripciones humanas en el entorno. Así, Kristine Stiles, una de las pocas historiadoras del ADA, comenta que la congregación originaria de artistas del ADA en 1966 en un simposio celebrado en Londres puso de manifiesto las intenciones políticas de los artistas del ADA, y escribe:

Llamando a la destrucción para mitigar la comercialización y fetichización de la forma que acompañaba a la pérdida de conexión del arte contemporáneo de la época con el sentido social, los artistas del DIAS (iniciales inglesas del «Simposio sobre la destrucción en el arte») examinaron y pusieron al descubierto las contradicciones de las prácticas sociales y políticas. En ese sentido, los artistas del DIAS practicaron destrucción contra destrucción como un medio con el que deconstruir asunciones culturales sobre la creación artística3.

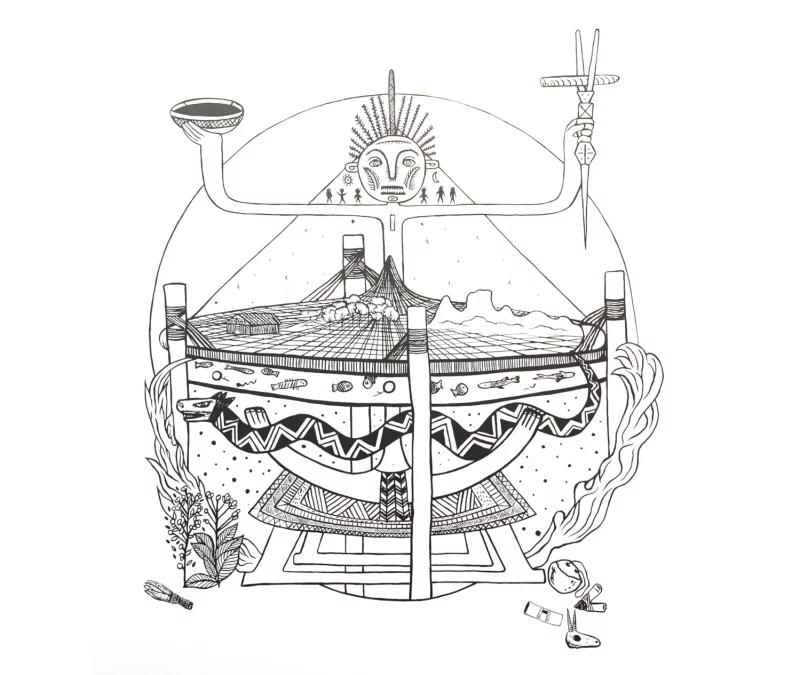

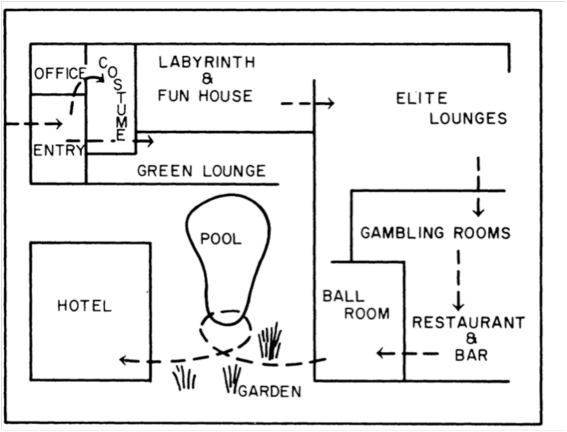

Como muestra Stiles en su estudio de ese movimiento, el ADA atrajo una multitud de artistas al simposio, incluyendo el grupo de accionismo vienés, un grupo anarquista holandés llamado PROVO, situacionistas, y otros más. La mayoría eran hombres (se invitó a Yoko Ono a realizar su performance, Cut Piece [Pieza cortada]), pero entre los asistentes a ADA sí había artistas de color, como el puertorriqueño Raphael Montañez Ortiz, fundador de El Museo del Barrio, que destruyó una silla en aquel evento de 1966. A partir de entonces, la disección y destrucción violenta de pianos se convertiría en una performance propia y distintiva de Ortiz. A menudo, las performances de destrucción de Ortiz aluden a la posesión (había adquirido aquella silla en Londres antes de destruirla y desplazar al hombre blanco que se sentaba en ella); la armonía (con su destrucción de pianos, Ortiz crea un tipo de música diferente) y de identidad social, pues, más que rechazarlos, habita los estereotipos de violencia racializada.

Conviene señalar que el arte autodestructivo nunca se hizo con una audiencia, con seguidores o con un hogar curatorial, y que la mayoría de los intentos de Metzger por (des)organizar este movimiento artístico acabaron teniendo un impacto mínimo o inexistente. Sus manifiestos fueron escuchados, pero no se llevaron a la práctica; muchas de sus acciones fueron descritas, pero no se materializaron, y aunque un gran número de sus performances se escenificaron, no llegaron a registrarse. De hecho, la producción de Metzger consiste en una serie de manifiestos que hoy contemplamos como promesas que nunca llegaron a materializarse, declaraciones que erraron el tiro y llamamientos a la acción huérfanos de parroquia. El propio fracaso del ADA estaba latente en su concepción misma: por definición, no podía prosperar, pues su materialización exige su propio desmantelamiento y, como concepto, se basa en su propio fracaso para conectar, comunicar y crear, y lo asume.

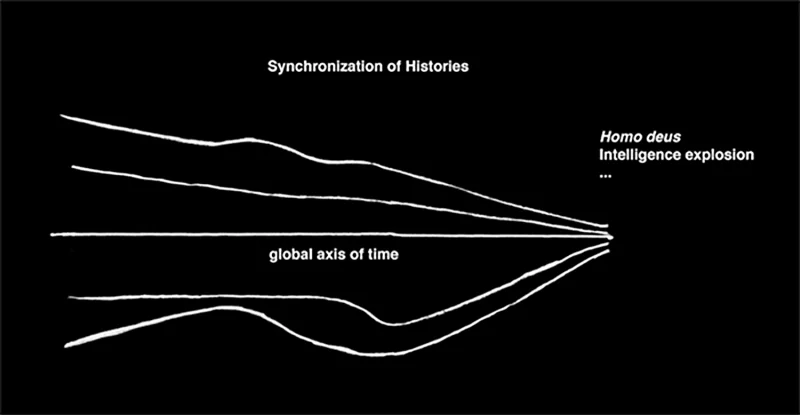

Para Metzger, además de hablar de su propia experiencia de la Guerra Mundial y el genocidio, el ADA reconoce la avanzada hora de lo humano, el advenimiento del Antropoceno, el horizonte de extinción y las posibilidades salvajes que se derivan de la vida en una era marcada por unas fuerzas de destrucción y violación constantes y cotidianas. Si quisiera cartografiar el arco cronológico del ADA, algo por lo que no siento especial inclinación, apuntaría a tres momentos «tardo» (como en tardocapitalismo o tardohumanismo) —un concepto más positivo que el del finismo, con su apocalismo religioso y sus temores darwinistas de desevolución— que irrumpen ruidosamente en el siglo XX. El primero tiene lugar al final de la Segunda Guerra Mundial, con la apertura de los campos de concentración, el bombardeo atómico de Hiroshima y la revelación de nuevos paisajes de insania genocida. La segunda sucede a finales de los setenta, cuando el movimiento punk apunta con un dedo (el dedo medio) al fin del colonialismo y el imperio de Inglaterra. Y el tercero se presenta, sin que se le invite, en nuestra era de hundimiento económico, colapso medioambiental y nuevas formas de gobernanza. Desde esos tres momentos examinaré la obra de arte autodestructivo que registra la avanzada hora y la precariedad de lo humano, y el final de todo.

Gustav Metzger

Gustav Metzger nació en Alemania en 1926. Gracias a los esfuerzos del Movimiento de Niños Refugiados, en colaboración con la Cruz Roja, los cuáqueros y un rico filántropo llamado Nicholas Winton, en 1939 viajó con su hermano a Inglaterra como parte del programa Kindertransport. Muchos de los niños que escaparon de esa forma de la Alemania nazi han escrito sobre su experiencia o han sido grabados en entrevistas expresando sus sentimientos encontrados ante, por un lado, haber sido «salvados» de una muerte cierta en el Holocausto, y, por el otro, sufrir una separación permanente de sus familias, de sus padres y de sus mundos infantiles. Aquellos kinder, como se les conoce hoy por los Kindertransport, denominación de los trenes de niños que los llevaron a Inglaterra, han de enfrentarse a un legado ambivalente; y es ese legado ambivalente lo que podría darnos una clave de la obra de Metzger.

El método artístico de Metzger aborda la implicación, búsqueda y apelación al vacío que ocupa el centro de la existencia humana, utilizándolo para contrarrestar las fuerzas del fascismo, del capitalismo y del calentamiento global. La filosofía de autodestrucción de Metzger produjo gestos que son a un tiempo punk (los célebres destrozos de guitarras de Pete Townsend sobre el escenario se atribuyen a su conexión con Metzger), queer (la supresión de la grandiosidad de lo humano ha sido el objetivo de al menos una línea de la teoría queer) y antifascista —Metzger rechaza el modelo de artista genio, defendiendo por el contrario la consideración del artista como una guía para deshacer lo humano, posicionándolo, aparentemente, como una figura que se sitúa, una y otra vez, en el camino de la violencia y la obliteración, y que podría, o no, sobrevivir a su propia creatividad—. Como señala Stiles: «El arte de la destrucción da testimonio de la tenue condicionalidad de la supervivencia; es el discurso visual del superviviente, el único intento de las artes visuales de luchar con seriedad con la tecnología y las psicodinámicas de la extinción real y virtual, una de las pocas prácticas culturales con las que compensar la ausencia general de debate sobre la destrucción en la sociedad»4. Encontramos ecos de este proyecto en performances artísticas vanguardistas como Cut Piece de Yoko Ono o Rhythm 0 [Ritmo 0] de Marina Abramovich, así como en la apelación al riesgo y la vulnerabilidad de las obras del grupo de los accionistas vieneses de los sesenta, destacando entre ellos a Günter Brus, que en sus performances autoabusivas usaba orina y mierda como respuesta al fascismo austriaco de posguerra.

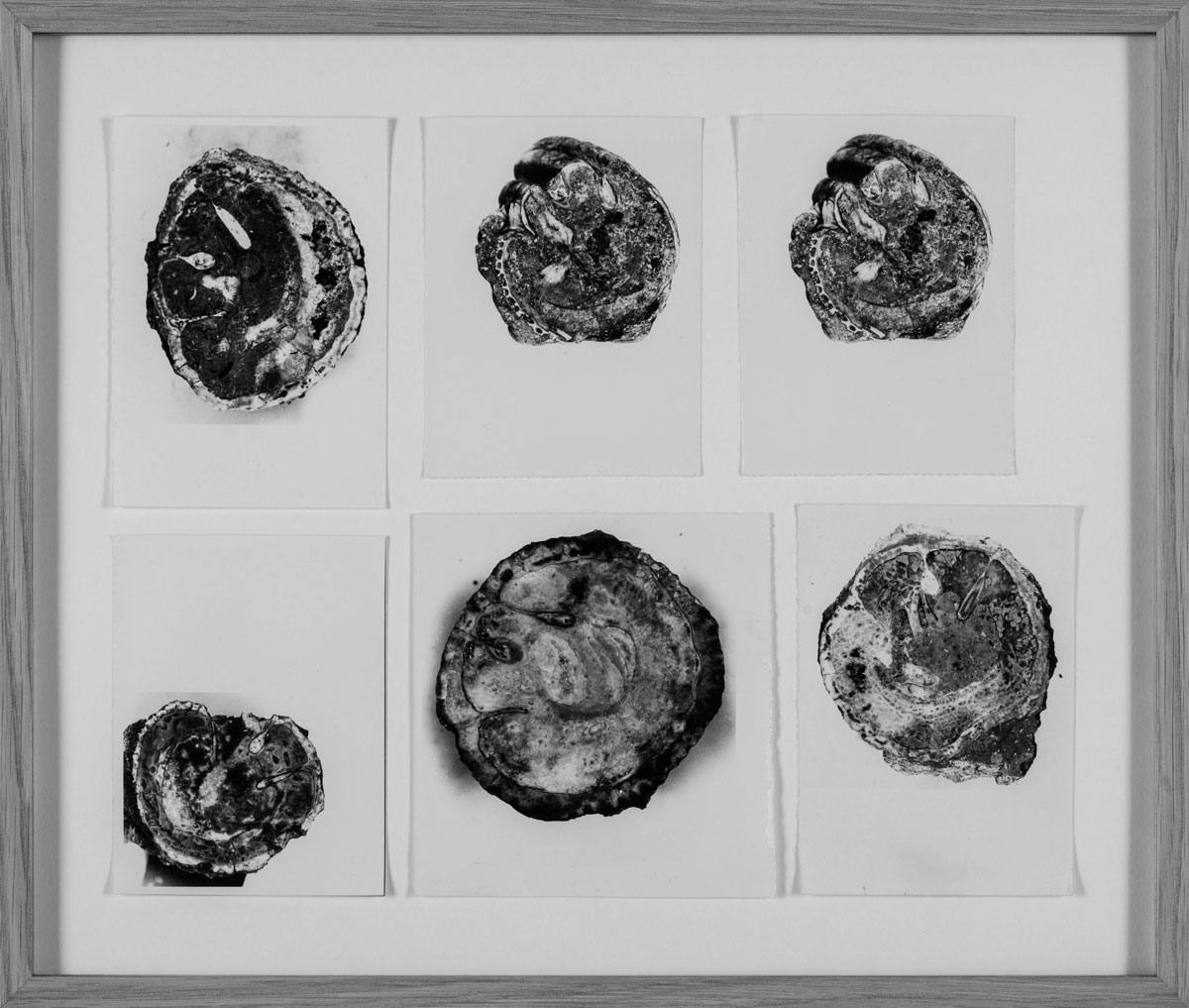

La respuesta de Gustav Metzger a su prematura experiencia de niño refugiado fue crear arte dentro de un modo, por emplear sus propias palabras, «autodestructivo», calificando así el trabajo que dirige la atención hacia procesos de destrucción, sin centrarse en el yo y sin poner ningún tipo de énfasis en su singularidad. Su trabajo, que entrañaba descomposición, transformación, erosión y desintegración, sacaba a la luz procesos naturales y a la vez subrayaba procedimientos industriales en formas que hoy englobaríamos dentro de lo que conocemos como «nuevo materialismo». Conectando procedimientos industriales con formas naturales de descomposición, Metzger lanza una crítica a la creencia de que el arte es la obra de un genio, proponiendo en su lugar considerarlo como un lugar de destrucción, de obsolescencia programada, de desaparición.

¿Cómo plantearnos las relaciones entre el arte autodestructivo y esa experiencia de niño refugiado? Parece que aquel temprano encontronazo de Metzger con el fascismo fue lo que lo colocó en una senda revolucionaria. De hecho, en unas memorias muy apropiadamente tituladas Damaged Nature [Naturaleza dañada], Metzger destaca que en 1944, con dieciocho años, «en vez de convertirse en un revolucionario profesional, decidió ser escultor». Quizás ese «en vez de» está aquí de más: Metzger se convierte en escultor para seguir un camino radical y revolucionario al que es imposible acceder por otra vía que no sea la del arte. Su experiencia con el nacionalsocialismo lo llevó a una suerte de autonegación, a rechazar el mercado, a apartarse de la exhibición carismática hacia una forma punk de anulación —de sí mismo, de la obra de arte y del propio valor—.

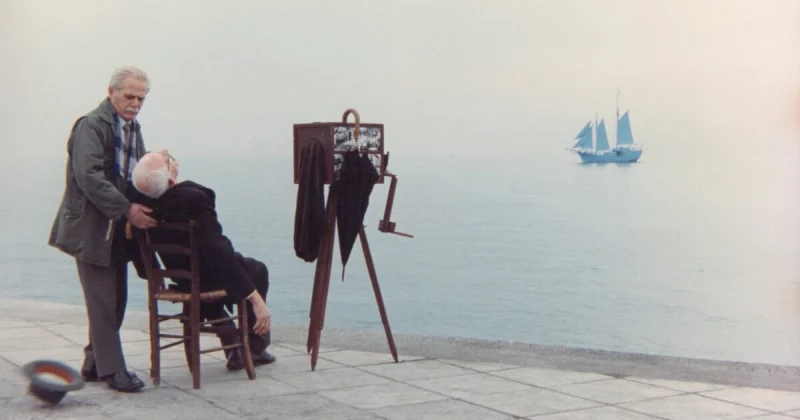

Metzger lanzó su primer manifiesto ADA en noviembre de 1959 con ocasión de una exposición individual en un café de artistas de Londres; el segundo lo escribió en 1960. Los registros de sus primeras demostraciones de ADA se han perdido, pero quedan fotografías de otra posterior, de 1967, en la que Metzger pintó nailon blanco con ácido clorhídrico provocando su desintegración. Otra obra de Metzger fue Liquid Crystal Environment [Ambiente de cristal líquido] (1965) y más recientemente la serie Historical Photographs [Fotografías históricas], unas fotografías históricas del Holocausto que sitúan al espectador en una proximidad incómoda con imágenes bien conocidas (como la del «niño de Varsovia»). La obra de Metzger ha vivido últimamente una especie de revival y en una reciente exposición celebrada en Tel Aviv se le calificaba de «humanista-anarquista». Cabe entender la práctica de Metzger de varias formas:

Obliteración estética: Define la pintura ácida y numerosas propuestas de Metzger que nunca se llevaron a término. La obra reside en el desmantelamiento del proceso creativo y en la negativa a primar la creatividad sobre la destrucción en la formulación de lo humano.

Proximidad incómoda: Al ejecutar su pintura ácida, Metzger debía, para su desolación, llevar una máscara antigás para evitar contaminarse con las emanaciones del ácido clorhídrico. Esa proximidad incómoda es uno de los aspectos que intenta replicar para el espectador, acercándonos —demasiado— al escenario de la obliteración, el asesinato en masa, la devastación ambiental. La incómoda cercanía con esas escenas de destrucción fuerza al espectador a una relación de complicidad, que se manifiesta en su presencia inactiva, su contemplación y su consentimiento.

Autoborrado: En una reciente colaboración con la London Fieldworks, Metzger, Gilchrist y Joelson intentaron crear un objeto escultórico grabando la presencia de nada. En esa pieza, titulada Null Object [Objeto nulo], de 2012, Metzger pasó sesiones de veinte minutos tratando de limpiar por completo su mente de todo pensamiento. Las ondas de su cerebro fueron luego transmitidas a un robot que, accionado por mensajes electrónicos, iba trabajando un trozo de piedra. La escultura resultante es una plasmación de la ausencia, de la ausencia humana, y representa la actividad estética no como un hacer, sino como un deshacer: una forma de no ser y no una extensión de la existencia. Más aún, el robot que ocupa el centro de Null Object, se convierte, literalmente, en el artista que, en el proceso, destruye tanto el objeto como el sujeto.

En el caso de Metzger, resulta tentador acudir a una interpretación freudiana que represente las ausencias en su obra como espacios en los que se reproduzca la ausencia que caracteriza la pérdida de sus padres, su mundo infantil y su fe en lo humano. Podríamos asimismo recurrir a teorías sobre la pulsión de muerte para reflexionar sobre esa repetición compulsiva del desarmar y deshacer que caracteriza su obra. Pero más útil aún resulta la obra de Donald Winnicott, el psicoanalista que trabajó con niños evacuados de sus hogares durante la guerra que luego mostraron lo que él calificó como comportamiento «antisocial». Winnicott habla del desarrollo en esos niños de «falsos yoes» o de una consideración de sí mismos más elevada y capaz de lo real. Esa estrategia de afrontamiento desarrollada para gestionar su relación con los adultos y para gestionar su salto forzoso a la independencia, podría, para Winnicott, generar en el niño una sensación de vacío y de fraude.

Según las teorías de Winnicott, el niño recurre a gestos de reparación para expiar las exigencias irrazonables que plantea a la madre, la agresión a que la somete y su deseo de separarse de ella. Alimentado por su madre, de quien ha recibido sustento y la propia vida, al niño le preocupa la posibilidad de haberle hecho daño, incluso de haberla destruido. La sonrisa de la madre, el reconocimiento de la ansiedad del niño respondiéndole con un gesto sanador o de paz, alivia al niño de su temor y restituye el equilibrio entre madre e hijo y entre el niño y el mundo exterior. En base a las teorías de Winnicott podríamos afirmar que, para los niños que en 1939 «abandonaron» a sus padres al destino que esperaba a los judíos europeos, no hay reparación posible. Sentían que habían destruido a sus progenitores, que su supervivencia se produjo a expensas de la de sus padres y que, en consecuencia, el mundo que perdieron nunca podría recobrarse.

La complicidad, como la culpa, se encuentra íntimamente entretejida en la tela de la supervivencia. Si la supervivencia es siempre polémica, y nunca victoriosa, y si el yo superviviente está deshecho por el suceso de la propia supervivencia, la tarea de escribir, representar y hacer arte deberá preservar ese sentido de violencia, incompletitud y desmantelamiento. Pienso que esos son los componentes de la versión del ADA desarrollada por Metzger a lo largo de seis décadas y que emergen también en la obra de algunos de sus coetáneos. A la luz de las teorías de Winnicott, vemos a Metzger actuando una y otra vez sobre la destrucción que él asoció al «abandono» de sus padres. Otros artistas crecidos en contextos fascistas contemplaron la autodestrucción casi como una obligación para quienes prosperaron gracias al fascismo. Por ejemplo, Bas Jan Ader fue hijo de unos cristianos holandeses que creyeron que su deber era ocultar a judíos durante la guerra. Su padre fue ejecutado por ello en 1942. En los primeros años de su trayectoria como artista Ader se dedicaba a crear dibujos sobre hojas de papel que luego borraba y volvía a hacer. Esa performance pionera de borrado reiterado representa, como la obra de Metzger, una serie de reacciones frente a la supervivencia, el genocidio y el fascismo, y rechaza el heroísmo presencial sustituyéndolo por el pathos de la ausencia escenificada.

En su práctica performativa posterior, Bas Jan Ader escenificó caídas y se situó en repetidas ocasiones frente a la gravedad, en una lucha sin sentido contra la inevitabilidad del fracaso y la muerte. Esas caídas, algunas de las cuales califica de «orgánicas», y otras de «geométricas», implican a un Ader inclinándose, en equilibrio, revolcándose y colgando, precipitándose, tropezando, sobreviviendo. Para una de ellas, Ader no solo se inspiró en la imagen de los enemigos del Estado colgados en público por los nazis, también en la larga sombra del linchamiento, el «extraño fruto»5 que cuelga de los árboles en el Sur estadounidense. Las caídas de Ader son actos de inequilibrio e incontrol, y todas ellas caracterizan el cuerpo como un espacio de desmoronamiento y lo orgánico como un lugar de extrema violencia. Al contrario de lo que sucede con muchas de las obras masculinistas de autolesión que componen el ADA de la década de los sesenta, las obras de Ader son de un sereno autoborrado. No buscan conferir heroicamente al artista la dimensión de figura crística, ni dirigen ostentosamente la atención hacia la sangre y las entrañas, como hiciera la escuela vienesa. Bien al contrario, se trata de unas tranquilas obras de abandono y pérdida. La última obra creada por Ader en 1975 fue titulada In Search of the Miraculous [En busca de lo milagroso]. Ader se hizo a la mar en una barca de algo más de tres metros y medio con la intención de cruzar el Atlántico. Los restos de la barca fueron encontrados seis meses después en la costa de Irlanda.

El grupo de accionismo vienés de los años sesenta usó performances de autoabuso, en las que se utilizaban orina y deposiciones para posicionarse ante el fascismo austriaco de posguerra. Al igual que escritores como Elfriede Jelinek y Thomas Bernhard, Günter Brus y el resto de accionistas vieneses veían el fascismo como algo incrustado en la cultura austriaca y en los austriacos o el resto de personas criadas en ese país. Los escandalosos actos de automutilación de Brus buscan escenificar evacuaciones: desde el valor, la evacuación del gusto; desde el cuerpo, la de la materia y desde la abyección, la de la aceptación. En uno de sus paseos más famosos —unos recorridos que realizaba por la ciudad, vestido, más que para matar, como alguien que ha sido ya matado— Brus se asemeja a un elegante zombi. Metzger, que apareció ocasionalmente junto a Brus en paneles y eventos, hablaba de su «blanca indumentaria de dandi» y describe las fotografías de los disparates de Brus como «un aterrador salto a la oscuridad». Otros miembros del grupo saltarían a la oscuridad en modos incluso más temibles, como Otto Mühl6, que más adelante inició un culto autoritario, cuyo centro lo ocupaba él mismo, pasando de criticar al capitalismo a apoyarlo y adoptando todo tipo de prácticas de explotación sexual. El ejemplo nos apremia a reflexionar con mayor profundidad sobre el potencial queer y feminista del ADA, toda vez que alberga en sus formas tanto proyectos anarquistas como autoritarios.

En su obra, VALIE EXPORT criticó el masculinismo del grupo de accionismo vienés, advirtiendo, quizás antes que la mayoría, que sus performances violentas tienen la potencialidad tanto de criticar como de reproducir la brutalidad del fascismo. Obras autodestructivas suyas, como Remote, Remote [Remoto, remoto] (1973), evidencian hasta qué punto la autodestrucción es capaz de plantear una crítica vital de los valores normativos. En esta obra, sentada ante un cartel de dos niños víctimas de abuso sexual por parte de sus padres, la artista procede a cortarse uñas y cutículas con un cúter, enjuagando de vez en cuando la sangre de los dedos en un cuenco de leche. La performance, que a pesar de su tono plácido y calmado resulta difícil de contemplar, une leche y sangre en violenta colisión, haciendo visible la brutalidad de la maternidad (leche) y de la biología (sangre). Con su arreglo de uñas, EXPORT transforma un rito de embellecimiento en una horripilante escena de disección.

El espectáculo del zombi blanco, con la línea negra dibujada a partir de la cabeza hacia abajo, como partiéndolo en dos, o tachándolo, o dibujando una frontera a través de su cuerpo, nos lleva inevitablemente a plantearnos la cuestión de la transgresión. El uso del cuerpo para provocar conmoción y repulsa suscita además en nosotros la cuestión de lo queer, lo extraño: lo extraño de la bifurcación de lo encarnado, lo extraño de la transgresión corporal, lo extraño de la materia fuera de sitio. Sin embargo, la escenificación del riesgo y la mutilación soportados por el grupo del Wiener Aktionismus fue abiertamente masculinista, y Ono y Abramovich pusieron en escena performances de desdevenir que podrían englobarse dentro de una forma heterofemenina de sumisión masoquista. Las versiones queer de la autodestrucción operan de acuerdo con una función que Paul Preciado ha denominado «disidencia somatopolítica»7. En Testo yonqui, un interesante punto de referencia para la siguiente obra queer que deseo comentar, Preciado recurre al cuerpo en T para representar la compleja red de placer, poder y preparados farmacológicos que, en la sociedad contemporánea, encadena el cuerpo a ciertos modos de pensar y de ser. El combustible de los sistemas contemporáneos de poder y del capital, nos dice Preciado, no es el placer en sí, sino « la ética poscristiana-liberal-punk cuyo principio es reproducir compulsivamente el ciclo excitación-frustración hasta la destrucción total del ecosistema». Para Preciado carece de sentido oponerse, sin más, a este sistema; resulta más efectivo insertarse en él como una plataforma de «biocódigos» alternativos. Los experimentadores del género, los hackers de códigos, representan el futuro de la encarnación prostética, y su monstruosidad apunta a diferentes relaciones frente al ser, el conocer, el hacer y el deshacer.

Como nos recuerda José Esteban Muñoz, dentro del contexto de los mundos queer, el exceso y la pérdida comparten preeminencia como poderosa evidencia de la imaginación utópica. Para lo utópico queer, no se puede alcanzar el mundo ideal desde el aquí y ahora; hay que evocarlo con saltos locos, arriesgados y salvajes al vacío. Esta idea de lo utópico sitúa el arte como una guía hacia unos terrenos futuros que pueden llegar a aflorar, o no. Muñoz nos recuerda otra función del arte a través de sus audaces interpretaciones de Ernst Bloch, para quien, según Muñoz, hacer arte es «representar la preaparición en el mundo de otro modo de ser que aún no está aquí». Ese «aún no está aquí», representa, al igual que lo «ya desaparecido», unas temporalidades no heterolineales dentro de las cuales surgen fugazmente otras posibilidades, como fantasmas del pasado, atisbos del futuro, marcadores de lo anticipado y lo perdido. Con esa temporalidad en bucle ya en marcha, y una definición de la anarquía como caos epistemológico, disrupción filosófica y rechazo de la futuridad política tal y como se evoca dentro del tiempo heterolineal, es posible situar unas mejores performances queer del arte autodestructivo.

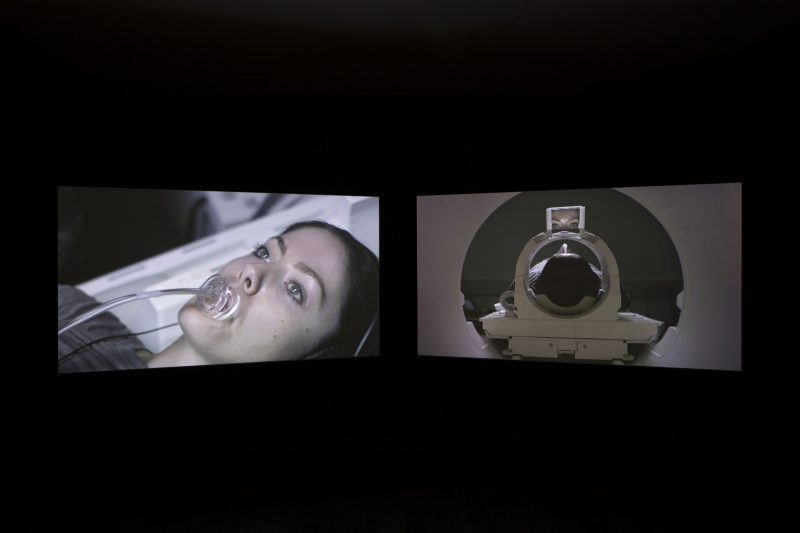

Una obra de la artista queer del cuerpo Cassils titulada Inextinguishable Fire [Fuego inextinguible] aborda las políticas de la catástrofe en forma directa y contundente. La pieza comparte título con una meditación de 1969 de Harun Farocki sobre los efectos del napalm. Y aunque resulta útil contextualizar el trabajo de Cassils poniéndolo en relación con aquella emblemática obra de vídeo, yo la ubico dentro de esta otra tradición del ADA que engloba la de Farocki y se expande más allá de su crítica institucional para adentrarse en una teoría del sujeto, el sometimiento y el riesgo estético en tiempos de crisis.

La pieza, que requirió un complicado entrenamiento, timing impecable, disciplina intensa y disposición al riesgo, a acometer el salto al vacío, existe en formato de performance y de documentación de performance. El asombroso registro visual de esta manifestación del a rte del riesgo existe como un tipo de documento diferente de la propia performance: aquí, la cámara, que no es testigo ni cómplice, explora los límites de la documentación de lo auténticamente salvaje en las performances de Cassils. La precaria relación del cuerpo de Cassils, por un lado con las llamas, por otro con la fragmentación, es imposible de captar mediante fotografía —reducida a fotogramas, a momentos de desmantelamiento que no son el desmantelamiento en sí— o mediante la película, que narra la cremación de Cassils como una suerte de bucle tranquilizador que nos lleva hacia las llamas pero al mismo tiempo nos salva de ellas. Sin embargo, la performance, como tantas otras performances del ADA, es cosa aparte: no es ni representable, ni coleccionable, ni está completa, ni es soportable.

Inextinguishable Fire nos habla de la abundancia de fenómenos salvajes con los que convivimos hoy: el calentamiento global y el colapso inevitable del medio ambiente; de la violencia planetaria y el creciente calor de ira y rabia de lo que Hardt y Negri llaman «multitudes», Occupy Wall St. el «99%» y nosotros continuamos denominando parias de la Tierra. Repitiendo una serie de imágenes históricas de indignación, que va de la autoinmolación de Thich Quang Duc en 1963 en protesta por la Guerra de Vietnam a la de la niña de napalm tomada por Nick Ut en 1972, pero rememorando también al niño de Varsovia y la quema de brujas atadas a postes en los siglos dieciséis y diecisiete, la alarmante imagen de Cassils es a un tiempo apocalíptica, utópica en el sentido muñoziano, purificadora, violadora, de autoborrado y de autobombo. Es todo y es nada, principio y fin. Y, conectando su proyecto de autoinmolación con las actuales crisis de racismo, violencia policial y militarismo urbano, Cassils dirige nuestra atención hacia lo que, en su ensayo La próxima vez el Fuego, James Baldwin denomina la alegría y la tragedia de la supervivencia. Escribe Baldwin:

Es posible que toda la raíz de nuestro problema, el problema humano, sea que, con el fin de negar el hecho de la muerte, que es el único hecho que tenemos, vamos a sacrificar toda la belleza de nuestras vidas, a encarcelarnos nosotros mismo en tótems, tabúes, cruces, sacrificios de sangre, campanarios, mezquitas, razas, ejércitos, banderas y naciones. Pienso que uno debe alegrarse del hecho de la muerte, decidir, en efecto, ganarse su propia muerte enfrentándose con pasión al misterio de la vida. Uno es responsable para con la vida: es el pequeño faro en esa terrorífica oscuridad de la que venimos y a la que regresaremos. Uno debe abrirse paso por ese camino con tanta nobleza como sea posible por el bien de quienes vendrán después de nosotros8.

El camino de Cassils a través de las llamas nos muestra precisamente eso: nos permite afrontar con pasión «el misterio de la vida» sin necesidad de repetir y propagar las formulaciones cristianas y heteronormativas que ven en la muerte únicamente derrota y reafirman las oportunidades vitales de unos pocos mientras mandan al fuego a todos los demás.

Notas bibliográficas

- MUÑOZ, JOSÉ E.: «Un salto jeté por la ventana» en Utopía queer. El entonces y el allí de la futuridad antinormativa, Caja Negra, Buenos Aires, 2020. ↩︎

- BROUGHER, KERRY y FERGUSON, RUSSELL: Damage Control, Art and Destruction Since 1950, Prestel, Nueva York y Los Ángeles, 2013. ↩︎

- STILES, KRISTINE: «The Story of the Destruction in Art Symposium and the DIAS affect», en BREITWIESER, SABINA: Gustav Metzger. Geschichte Geschichte, Generali Foundation y Hatje Cantz Verlag, Vienna & Ostfildern-Ruit, 2005, pp. 41-65. ↩︎

- STILES, KRISTINE: Selected Comments on Destruction Art, Book for Unstable Media, V2_ Publishing, Hertogenbosch, V2-Organization, Países Bajos, 1992. ↩︎

- N. del T. Alusión a la canción Strange Fruit compuesta y escrita por Abel Meeropol tras ver la foto de un hombre negro colgado de un árbol. ↩︎

- N. del E. Sobre las prácticas de Otto Mühl y la comuna que fundó en 1970 con el fin de fusionar arte y vida véase en esta misma editorial, KISTLER, RALPH: La gran experiencia. La comuna de Otto Mühl en La Gomera, Concreta Textos, Valencia, 2018. Más información aquí. ↩︎

- PRECIADO, PAUL B.: Testo Yonqui, Espasa Calpe, Madrid, 2008. ↩︎

- BALDWIN, JAMES: The Fire Next Time, Nueva York y Londres, 1963. ↩︎