MATERIALES

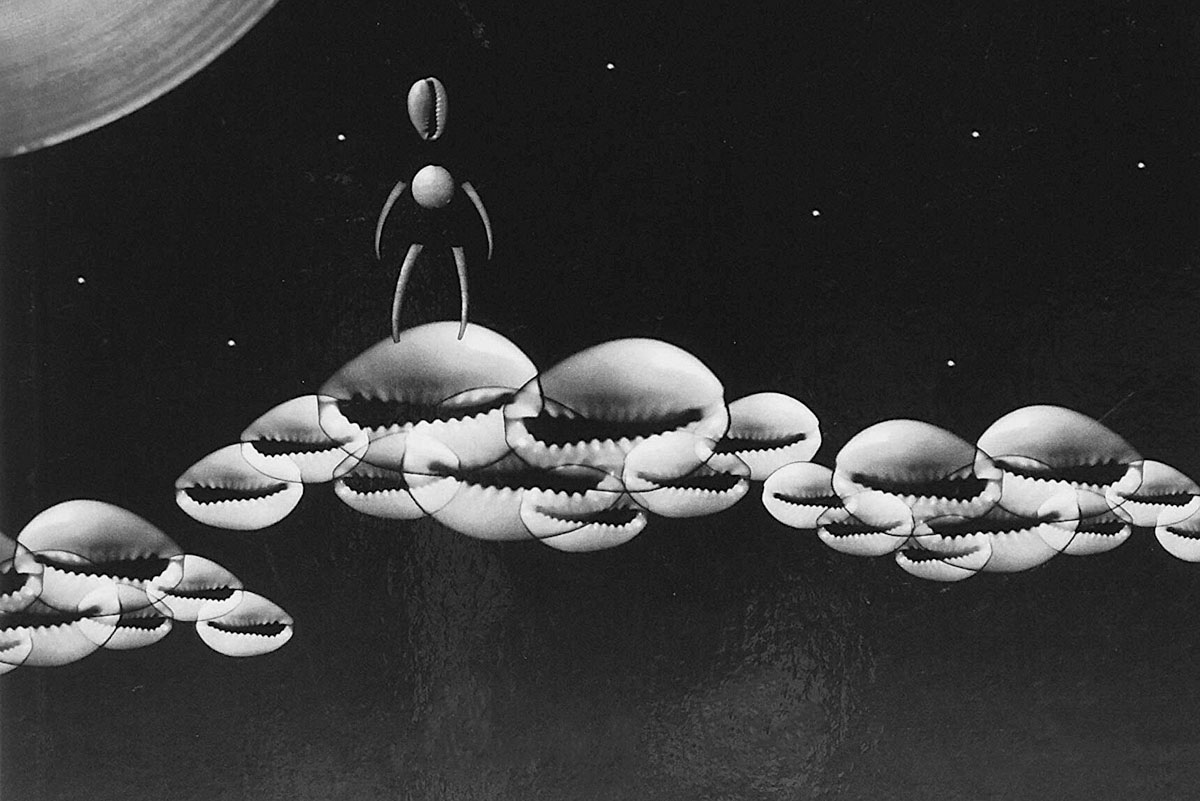

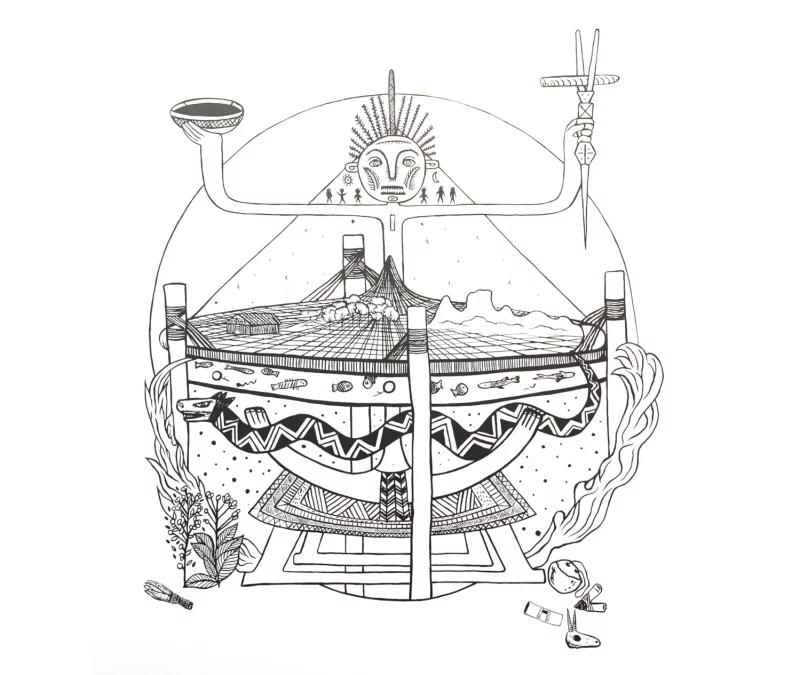

Mamá decía que no nos preocupáramos, todo iba a estar bien sin papá. Tan buena, mamá. Tan linda ahora que ya no lloraba y volvía a aplicarse las cremas que le suavizaban la piel. Se había dejado crecer el pelo y su melena negra ondeaba sus hombros descubiertos. No se preocupen, niños, mamá no los dejará, mamá se hará cargo de todo. Tan confiada ella, tan ligera de cuerpo desde que él había partido. Y decía, mamá, que aunque las cosas afuera estuvieran difíciles siempre habría un sol en el horizonte y era verdad, ahí estaba el sol radiante sobre un azul asombroso, ¿ven, niños?, mírenlo ahí, y abría las cortinas y las ventanas para dejar que entrara el día y la brisa oliendo a primavera. Nosotros asomábamos la cabeza para distraernos viendo los gatos en los balcones vecinos y los pájaros gorjeando su atrevimiento en las barandas, viendo también a los topos que se aventuraban por las calles, allá, abajo. Nos entreteníamos contando las abejas que renacían en los jardines llenos de flores. No nos cansábamos de nombrar todas las especies que conocíamos por los libros de la escuela. Era de noche que nos develábamos acostados en la gran cama de mamá sin papá, con mamá y sus crespos oscuros que nos dejaba acurrucarnos y acariciar su preciosa piel. Su piel tibia. Su voz arrulladora nos contaba de los peces que se reproducían en los océanos ahora que no había barcos interrumpiéndoles el amor o derramándoles petróleo, contaminando las aguas. Su voz nos hablaba de los cisnes blancos que ahora habitaban las ciudades desiertas, ¿han visto qué cisnes, niños?, ¿los colosales cisnes en los canales venecianos? Nos hablaba de los elefantes tailandeses con sus crías, cruzando campantes las avenidas, y de las vacas sueltas, de los leones durmiendo sobre carreteras calientes, de las cabras divirtiéndose en los parques de entretenciones ahora desolados. Nos adormecía con los pumas saltando las rejas de las casas y los marsupiales bañándose en piscinas hasta que el gallo volvía a despertarnos. Qué lindo que nos cante el gallo, exclamaba mamá aplaudiendo y riendo como una niña entre nosotros, haciéndonos reír con ella como si su felicidad estuviera haciéndole cosquillas a los niños hambrientos en que nos habíamos convertido.

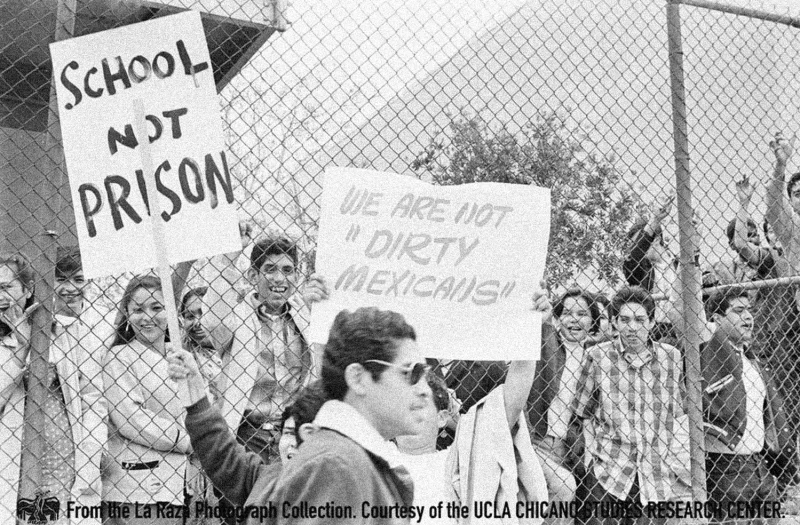

Mamá era otra sin papá en casa, su piel ajada ahora relucía, había dientes en su sonrisa, había labios en su rostro, mejillas sonrosadas, ojos donde antes solo hubo crispación. Porque papá se quejaba por todo, la culpaba por todo, daba puñetazos sobre la mesa cuando ella servía sus insípidas comidas y la hacía llorar, la acusaba de estarnos matando de hambre, a él y a sus propios hijos. Mamá gemía. Papá aullaba: no eran excusas ni el desabastecimiento ni el cierre de los mataderos y de las fábricas de carne clausuradas por la infección que se expandía por pueblos y ciudades; como siguiera alimentándonos a base de lechugas y tubérculos y pastas de soya y toda esa colección de quesos fétidos llenos de gusanos que nos dejaban en cajas sobre el felpudo de la entrada; iba a hacerle pagar a ella, pagar en su cuerpo para que gimiera con razón. Mamá contestaba que si era por pagar, la que pagaba era ella, ella era la que tenía fondos en el banco mientras él estaba cesante desde hacía meses. Esa plata le dolía a papá, esa plata lo hacía patear las paredes, lo hacía lanzar sus amenazas. Una papa más y te la muelo en los ojos, ¿oíste?, una zanahoria más, por la nariz, mascullaba entre dientes nuestro papá para que no lo oyéramos desde la sala. Lo oíamos nítido a través de las paredes y hasta podíamos verlo quemando la linda cara de mama con un camote hirviendo o sofocándola con el puré de lentejas. Mamá sollozaba de ira y gritaba en defensa propia, sin importar que sus gritos se nos clavaran a nosotros en el costado. Los gritos iban y venían, volaban como cuchillos.

Mamá bajó el tono y por fin lo enfrentó. De dónde quería que ella sacara la carne que él insistía en comer, toda esa carne infecta que nos iba a enfermar y nos iba a matar si no nos mataba antes él. Y como lo vio callado y disminuido aprovechó de decirle que viera él dónde conseguir las fúnebres hamburguesas y las costillitas que lo habían vuelto un energúmeno. ¿Qué ejemplo eres para los niños?, ¿no eres tan hombre? Compórtate como hombre, pues, le dijo furiosa y papá hundió aún más su cabeza entre los hombros y nos mostró un pelón lamentable que quisimos tocar. Pero no tuvimos tiempo para acercarnos a papá. Se enderezó sin mirarla y salió de la cocina. Se metió en su pieza, en su computadora, en su desesperación y salió de ellas unas horas después para anunciar que se había comprado un arma. ¿Una pistola? Mamá empezó a llorar otra vez mientras papá proclamaba con desprecio que su arma llegaría al día siguiente, dentro de una caja de madera muy grande y muy pesada. ¿Un rifle? Mamá temblaba aferrada a la olla que no lograba lavar. Papá se metió en su silencio, otra vez en su habitación y mamá se hizo un hueco entre nosotros esa noche. Nadie pegó ojo porque no cabíamos en el colchón y estábamos ansiosos por ver llegar el alba con su caja larga, con su rifle largo y reluciente en el que cabían más balas de las que podríamos contar. Papá se cruzó las balas sobre el pecho y por debajo de su chaqueta y levantó ese rifle que jamás había visto ni menos tocado, que no sabía disparar, y salió dando un portazo. Mamá vomitaba encerrada en el baño, imaginando toda la sangre y toda la carne que iba a tener que cocinar para nosotros, y comer con nosotros, ante nosotros, con los ojos bien abiertos sobre el plato. El rifle de papá apuntándole la cabeza.

Mamá lo dejó ir sin dedicarle ni un hasta pronto ni un cuídate. Cerró la puerta, pasó la tranca y se quedó escuchando sus pasos duros sobre los escalones. Nosotros lo vimos aparecer en la calle; se detuvo en la esquina y se dio vuelta para despedirse pero tropezó con los patos que se habían apostado detrás. Hubo un revoloteo de graznidos y de insultos, papá chuteó a dos o tres con sus bototos mientras nosotros suplicábamos secretamente que agarrara un pato del pescuezo y nos lo lanzara como un premio de consuelo que nos comeríamos esa noche aunque nosotros mismos tuviéramos que desplumarlo y meterlo a la olla sin ayuda de mamá. Pero papá no se detuvo en los patos, papá se había equipado para la caza mayor y ya se iba alejando de nosotros; lo vimos achicarse en la distancia y perderse entre otros hombres de armas largas cargados de municiones, hombres como él, sin hijos, sin mujeres, sin nada que perder. ¡Mamá!, chillamos en cuanto nos percatamos de que papá iba desprotegido, ¡mamá, mamá!, aterrados, apuntando a la mascarilla colgada del pomo de la puerta, y corrimos a buscarla a su refugio en la cocina para decirle que papá se había ido sin ella. Se puede enfermar, sí, niños, se puede morir, murmuró mamá con una mueca de disgusto detenida en el rostro, revolviendo un arroz con leche y azúcar y palitos de canela.

Mamá nos decía que no nos preocupáramos, que dejáramos de espiar la calle, pero viéndonos dar vueltas y vueltas nos dio permiso para pasarnos los días atentos al regreso de papá. Hicimos guardia desde lo alto de nuestra ventana abierta y cerrada, y abierta, y cerrada, cerrada, cerrada porque empezaba a hacer frío. Mamá nos veía apostados ahí y era ella la que daba vueltas alrededor de nosotros, se acercaba por detrás, nos susurraba en la nuca que la tetera no hierve si la vigilan y que papá volvería un día de esos, el día menos pensado. Papá no se enfermaría ni se lo comerían los pobrecitos lobos. ¿Lobos? No habíamos pensado en los lobos hambrientos pero ella sí, se había imaginado a los lobos desgarrando a papá, había deseado que lo hicieran, lo detectamos en el fondo de su voz. Mamá temía que lo viéramos venir de lejos, que entre todos los hombres armados de la calle uno resultara ser papá. Porque la intemperie debía haberlo vuelto un animal salvaje. Pero la tetera hervía sobre el fuego y mamá cocinaba las verduras cada vez más escasas que nos llegaban, y pasaban los días y el viento se levantaba derramando por cientos las hojas de los árboles. Cerros de hojas amarilleando antes de pudrirse sobre el pavimento sin que nadie las barriera. Hojaldre que la lluvia arrastraba hacia las alcantarillas. Y la nieve empezó a cubrir las calles que nadie despejaba, los autos oxidados vaciados del petróleo que los hacía partir. Atravesando la nieve llegaría, nos decíamos, papá llegaría con un ciervo a cuestas o al menos con una de esas mofetas hediondas pero de carne era tan tierna. Tan precioso su pelaje.

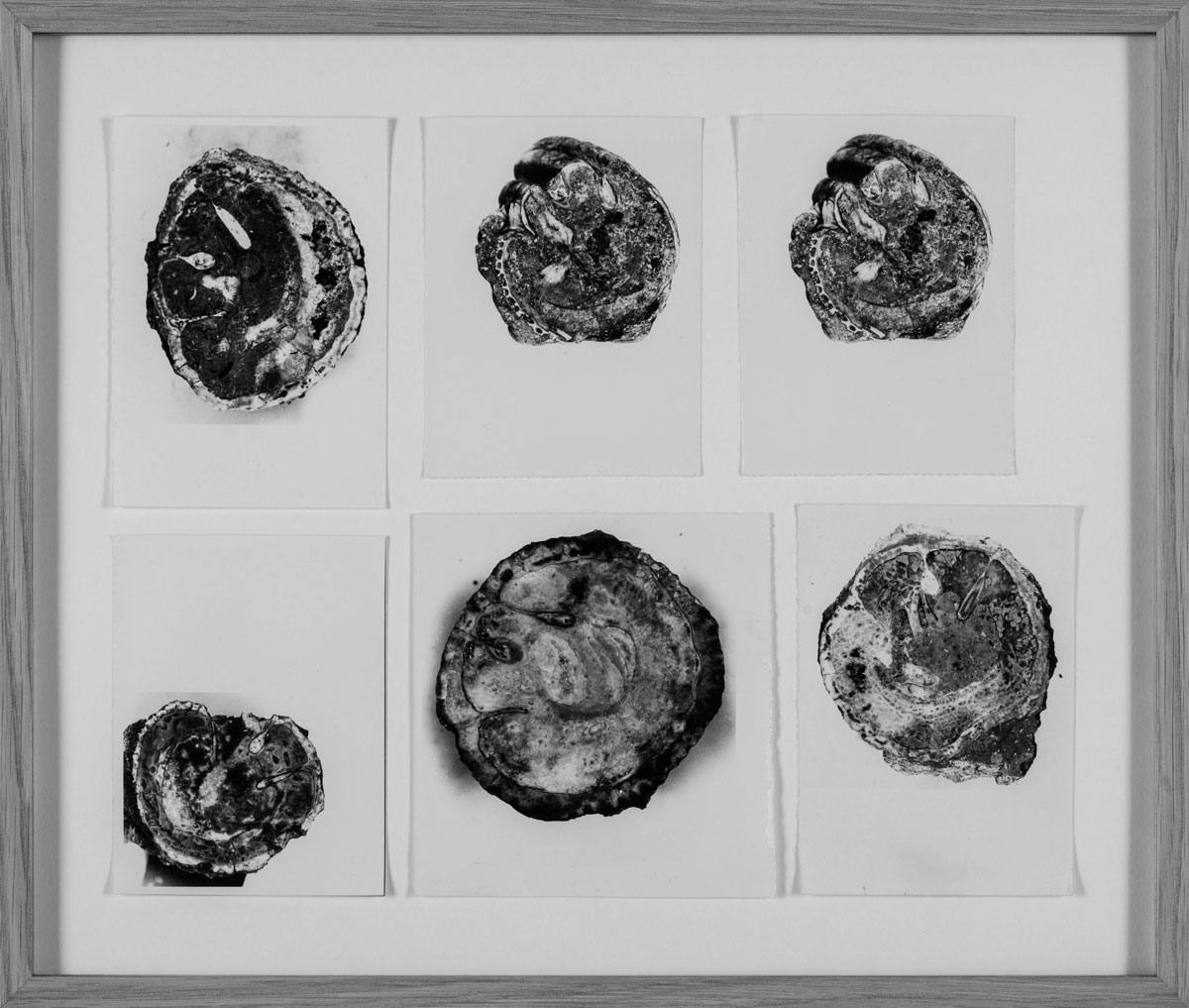

Mamá desenredaba su pelo negrísimo y brillante con sus dedos flacos mientras nos miraba desde la cocina y nos rogaba que nos sentáramos a comer sus tallarines con aceite, los últimos tomates, ya secos. Perdiendo la paciencia nos advirtió que pronto empezarían a caer granizos huracanados, que estallarían los vidrios, ¿qué quieren, niños, llenarse de esquirlas e infectarse la piel ahora que no hay medicinas?, ¿perder los ojos, eso quieren? No, no queríamos perder nada, ni un pie ni una mano ni menos un ojo, ya habíamos perdido kilos, muelas, pelo. Habíamos perdido a papá. Cerramos las persianas y las cortinas sospechando que papá ya se había olvidado de nosotros, que papá había cazado ciervos y osos y se los había comido él solo o en compañía de otros hombres armados hasta los dientes. O tal vez el cazado había sido él, porque afuera cualquier descuido podía ser mortal. Ese era el precio de la carne, la propia. No nos puso triste pensarlo, tampoco alegres, no sentíamos ya nada por papá. Solo un hambre muy profunda y el encierro. Y si no salíamos era porque recordábamos lo que habíamos aprendido antes de que cerraran la escuela, lo que nos había enseñado la maestra, tan robusta ella, tan dulce: la cadena alimenticia. Esa maestra que mamá despreciaba por gorda nos había enseñado que era ley de vida comer a otros animales y que ellos, grandes o pequeños, nos comieran antes o después, a su debido tiempo. No nos dijo cuándo sería el tiempo aquel, pero insistió en que algún día nuestra carne sería aprovechada por unos animales llamados gusanos, y que alguna vez seríamos parte de los arbustos y de los árboles frutales que alimentaban a otros animales. Ya no recordábamos toda su explicación pero algún día seríamos cebras o jirafas corriendo por los parques. Mamá detestaba a la maestra pero le gustaba esta parte de la lección, siempre aplaudía en este momento, pedía que volviéramos a contarle esa historia y nosotros la repetíamos cambiando las especies. La noche en que íbamos a ser camellos mamá sonrió un poco desencajada y ojerosa pero bella todavía y respondió, algún día, niños, cuando podamos salir, iremos al zoológico y ahí tal vez nos encontremos con un macaco enjaulado, agitando furibundo las rejas, un macaco de ojos verdes como los de su papá.

Mamá no volvió a mencionarlo y tal vez fuera mejor, mucho mejor que papá no regresara porque escaseaban las verduras y ya no había modo de conseguir harina, levadura o arroz, y mientras menos bocas más le tocaría a cada uno. Además, papá comía por todo un ejército. Mamá abría los estantes como si fueran ventanas nocturnas vacía de estrellas. Cerraba los estantes y arrullaba nuestros desvelos hambriento contándonos que las tortugas gigantes y casi extintas habían vuelto a desovar en la arena caliente junto al mar, sin temor, sin cazadores de huevos alrededor, sin turistas ni bañistas prepotentes que eran todos la misma cosa: hombres. ¿Hombres? ¿Huevos enormes y comestibles robados por hombres hambrientos? ¿Qué quería decir mamá? ¿No éramos hombres nosotros también? Ustedes no, respondió mamá, ustedes son niños nomás. Pero nosotros éramos hombres, hombres pequeños aunque ya no tan pequeños como habíamos sido, y si no moríamos antes nos convertiríamos en hombres grandes detestados por mamá. Mamá escuchaba la radio y nos repetía lo que iba aprendiendo, que la vida sobre la tierra estaba compuesta de plantas y gérmenes, luego venían las demás especies y muy al final y muy mínimamente los hombres que estaban acabando con todo. Se avecina el fin de los hombres, mis niños lindos, se viene la revancha de las especies.

Mamá, dijimos, mirándola fijo, su piel tan tersa untada en aceite, sus músculos marcados sobre los huesos. Sus venas encendidas. Mamá, repetimos enrabiándonos con ella, los hombres ya empezaron a morir, están siendo devorados por manadas de lobos y aves de rapiña; hay hombres pudriéndose en las calles bajo nubes de moscas. Ya era hora, murmuró mamá aplastando una miga del pan con un dedo y depositándola sobre su lengua. Mamá, insistimos, sabiendo que era inútil, ya no hay quien entierre a todos esos hombres. Están en la calle buscando comida y se desmoronan de hambre sobre las veredas, esos hombres que ya ni hombres son. Mamá fingía no oír lo que decíamos, se rizaba con un dedo la melena encanecida mientras nosotros pensábamos en todos esos muertos metidos en congeladores que se perderían cuando se acabara la electricidad. Toda esa carne desperdiciada. Nos desesperaba esa carne congelada dentro de fábricas ahora vacías que funcionaban como morgues. No lo dijimos pero mamá se levantó de la mesa, se fue hasta la puerta y la cerró con la única llave de la casa. Y la llave quedó en el puño que mamá escondió detrás de su cuerpo. Mamá que había sido tan linda nos miraba con los ojos afiebrados, nos decía que no nos atreviéramos a acercarnos a ella, que no podríamos con ella aun sabiendo que, flaca como estaba, la levantaríamos sin problemas, le forzaríamos el brazo, le quitaríamos la llave. Abriríamos la puerta, bajaríamos las escaleras y nos perderíamos por las calles brumosas del barrio. Mamá, dijimos avanzando lentamente hacia ella, mamá, sé buena, entréganos la llave, hazte a un lado, déjanos salir. Casi no podíamos hablarle sin salivar, casi no podíamos mirarla, el camisón raído, los brazos desnudos. Era mejor no verla así porque mamá nos decía que ya no éramos sus niños, éramos unos hombres sucios, sangrientos, carnívoros como papá. Y ella, dijo airada, ella no iba a permitir que saliéramos por esa puerta. Abrió la boca y se tragó la llave como si fuera de aire, nos mostró su lengua vacía. Su lengua larga. Juntó los labios y nos sonrió. Sonreímos también nosotros, asombrados por lo que acababa de hacer, admirados de su rapidez y su astucia, adorando su determinación y su belleza, comprendiendo que solo había una manera de salir de casa y era comiéndonos a mamá.