INTERCAMBIO

José Díaz Cuyás: Eres uno de los primeros historiadores del arte en interesarte por el vandalismo. Ya en una fecha tan temprana como 1983 dedicas una monografía a un caso paradigmático de violencia popular contra el arte en el espacio público ocurrido tres años antes, en 1980, durante la 8ª Exposición de Escultura Suiza de Bienne, donde casi la mitad de las esculturas fueron destruídas1. En tu trabajo posterior abordarás en toda su amplitud la importancia central de la destrucción violenta en el arte, especialmente en el contemporáneo. Esta centralidad no se limita al arte público, pero es significativo que tu acercamiento y, puede decirse que por extensión, la nueva interpretación que se hace del fenómeno desde la historia del arte, comience reflexionando sobre las contradicciones entre el espacio público y los nuevos monumentos —o antimonumentos— de los artistas contemporáneos.

Dario Gamboni: Al tema del vandalismo llegué por una combinación de lógica intelectual y azar: me interesaban las condiciones sociales de la producción y la recepción del arte cuando de repente veo aparecer una exposición donde la mitad de las piezas habían sido dañadas o destruidas deliberadamente y en la que el único «vándalo» identificado declaraba ignorar que el objeto en cuestión fuera una obra de arte. La exploración más exhaustiva del tema que emprendo en el libro que escribo en 1997 para Reaktion, The Destruction of Art2, responde a la destrucción —extendida y ampliamente publicitada— de monumentos de los regímenes comunistas iniciada en 1989 y que evidenciaba lo equivocados que andaban quienes pensaban que la iconoclasia como arma política es cosa del pasado. La idea de que la cuestión afecta especialmente al arte público se explica por el compromiso de este con problemáticas colectivas y su exposición a un público socialmente heterogéneo.

Los autores dialogan sobre el vandalismo en el arte contemporáneo como arma política, y sobre la iconoclastia hacia las imágenes en el momento actual, marcada por la tecnología de masas, que hace de la representación de la violencia y de su impacto en el espectador su principal razón de ser.

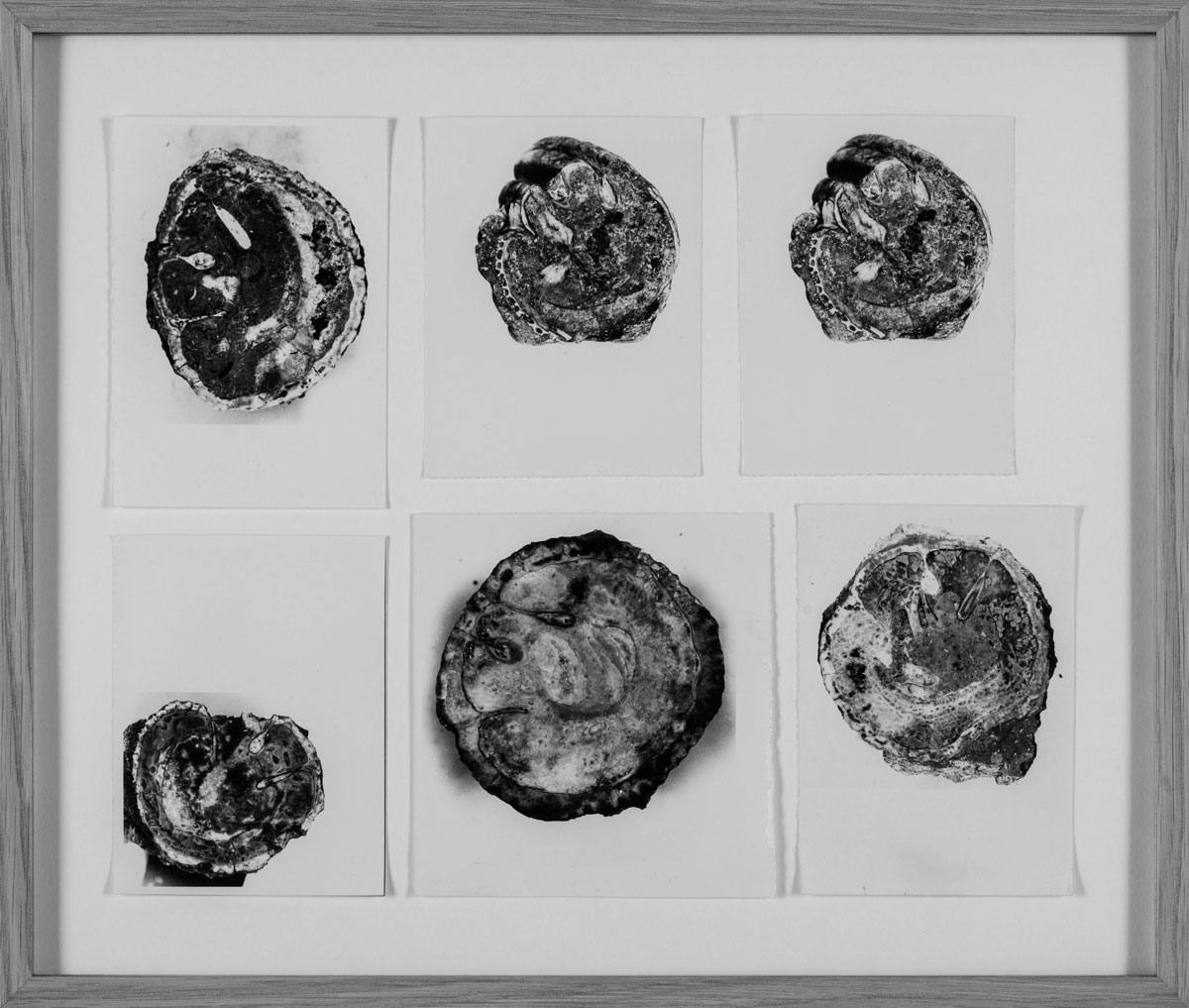

JDC: Ocuparse del vandalismo obliga a abordar el arte desde su materialidad. Que las obras puedan destruirse vendría a ser una demostración de que son cosas, una familia de cosas en un mundo de cosas. Desde el punto de vista disciplinar esto supone una crítica implícita y de amplio alcance a las concepciones idealistas de la Historia del Arte. Podría decirse, pues, que para un historiador del arte abordar el vandalismo artístico supone, en cierta medida, un acto vandálico hacia su propia disciplina. O que más bien lo supuso, porque en la década de los ochenta la introducción de temas antes relegados como el del vandalismo resulta inseparable de los debates sobre los límites de la propia historia del arte.

DG: En su introducción a una antología de ensayos sobre «la destrucción de la obra de arte» publicada en alemán en 1973, Martin Warnke explicaba que el punto de partida de los ensayistas era el argumento de que «toda reflexión crítica, especialmente la que concierne a objetos estéticos, representaba en potencia una forma de “iconoclasia”». Diez años después la iconoclasia seguía siendo algo que los historiadores del arte se planteaban al estudiar Bizancio o la Reforma, y el «vandalismo » era materia de estudio de sociólogos, psicólogos o criminólogos, pero no de historiadores del arte. Una razón importante de ello es que, al estudiar con algún detenimiento los ataques cometidos contra obras de arte, admitimos que podrían ser, de algún modo, relevantes, algo que puede, en efecto, parecer «iconoclasta». La propia existencia de la iconoclasia cuestiona el ideal de autonomía del arte que tanta importancia ha tenido para la teoría del arte moderno. Para mí, la naturaleza material de la obra de arte, acentuada también por intervenciones físicas como la iconoclasia, era un tema relacionado. Es evidente que los estudios sobre iconoclasia se han beneficiado de la renovación del interés por la materialidad, así como por la historia social del arte y la creciente interacción entre historia del arte y antropología.

JDC: En tu libro La destrucción del arte. Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa, traducido recientemente al castellano, se establece la diferencia entre iconoclasia y vandalismo. Una diferencia con importantes consecuencias puesto que, a diferencia de la iconoclasia, el término vandalismo surge en el ámbito artístico y para referirse a problemas que se han hecho visibles por primera vez en ese terreno. Desde su edición en 1997 se ha generado gran cantidad de bibliografía y también de exposiciones sobre el tema, pero en el medio académico, así como el mundo del arte, se ha impuesto el término más neutro de iconoclasia.

DG: Desde el principio recomendé el uso de «iconoclasia» frente al de «vandalismo», ya que este segundo término entraña una condena de aquello a lo que hace alusión, mientras que el primero deja un cierto margen a la racionalidad y el sentido. Se trata de una cuestión de etiquetado social, y yo planteé que la diferencia entre «iconoclasia» y «vandalismo» sería en cierto modo semejante a la que existe entre «erotismo» y «pornografía», un punto sobre el que André Breton y más tarde Alain Robbe-Grillet ya afirmaron en su día con acierto que «la pornografia es el erotismo de los otros». Dicho esto, si incluí los dos términos tanto en mi subtítulo como en mis textos fue para dejar claro que me ocupé también de lo que se conoce como «vandalismo», pero me siento cómodo con la generalización del término «iconoclasia» —al menos, como tú señalas, en ambientes cultos— por entender que es síntoma de que la cuestión se está tratando con mayor seriedad.

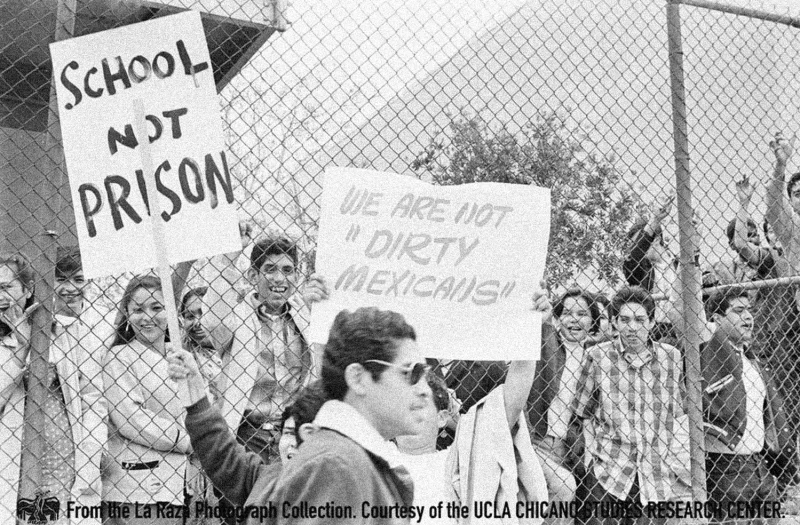

JDC: La iconoclasia nace como una batalla en torno a las imágenes por motivos principalmente religiosos, aunque no solo. El vandalismo sería un fenómeno vinculado a la modernidad y a la autonomía del arte. Esta interrelación entre autonomía y vandalismo es una de las tesis centrales de tu trabajo. Si es así, ¿no resulta significativo que el tema se convierta en un problema teórico serio en los ochenta y noventa, cuando puede decirse que el arte, después de la fase vanguardista, parece haber empezado a entrar en un proceso, siempre problemático, de heteronomía? Puede pensarse que esta situación está relacionada con la pérdida del control, o por lo menos de la capacidad de gestión, que los artistas tenían sobre las imágenes de poder. Así, con la proliferación de los mass media y de la tecnología digital, de imágenes que no se rigen, digamos, por las convenciones cultas, se habría puesto en evidencia la irracionalidad latente de nuestra relación con ellas. ¿Podría pensarse que el vandalismo de los artistas hacia sus desde la llamada de los Barbus a quemar el recién inaugurado Louvre, a la encuesta de L’Esprit Nouveau sobre la misma cuestión, suponía una «guerra» en el ámbito específico del arte que ahora se habría extendido como batalla icónica a todo el cuerpo social?

DG: La iconoclasia guarda una relación estrecha con la actitud que definimos como vanguardismo, con la apelación a la ruptura total con las tradiciones y lo heredado. Y aunque a lo largo del siglo XX el precio y el carácter utópico de esa tabula rasa ideal se nos han vuelto dolorosamente visibles, continúa seduciéndonos. El «vandalismo» contra el arte vanguardista o neovanguardista es fruto de las distinciones sociales que se asocian a su autonomía relativa, pero ha sido asimismo tematizado y utilizado dentro del propio mundo del arte de modo que las fronteras entre los dos, entre el vandalismo contra el arte (y el antiarte) y el vandalismo como arte, se han vuelto fluidas y ambiguas. El desarrollo tecnológico ha hecho que el impacto de imágenes de destrucción —y especialmente de la destrucción de imágenes— haya crecido exponencialmente, dando cada vez más razones a la destrucción.

JDC: El Abbé Grégoire fue quien acuñó el término vándalo, y es célebre la frase con la que explica su intención: «acuñé la palabra para matar la cosa». El vandalismo nace junto con la idea de patrimonio y como insistes en tus textos vandalismo y conservación se apelan mutuamente. Me pregunto si no podríamos localizar también una violencia en esa voluntad de «matar la cosa», si en la proscripción del vándalo no podría ocultarse también una violencia institucional y metafórica. Esto tendría que ver con tu planteamiento sobre el carácter ambiguo del vandalismo. Un acto vandálico puede ser considerado como una acción brutal de desprecio por los valores colectivos, pero también podría interpretarse en algún caso como la reacción a una violencia institucionalizada, ¿cómo crees que podemos diferenciar entre el vandalismo legítimo del que no lo es?

DG: Cuando al hablar del vandalismo Grégoire escribe en sus memorias «acuñé la palabra para matar la cosa», lo que está diciendo es que condenar como «vándalos», es decir, como bárbaros, a los atacantes de arte o de monumentos —fueran las que fueran sus motivaciones— era un poderoso medio para proteger objetos amenazados y unir a los franceses tras la idea de «patrimonio nacional». Estamos hablando de los años inmediatamente posteriores a la Revolución, en los que se arremetía contra todo lo que se asociara a realeza, nobleza y clero. Se cuestionaba la legitimidad de la existencia misma y de la preservación de esos objetos, y Grégoire (y otros) respondieron poniendo en duda la legitimidad de aquellos que los atacaban. No creo que se pueda defender que al hacerlo estuviera creando aquello sobre lo que —y contra lo que— escribía: él proponía una forma concreta de nombrarlo y, por tanto, de considerarlo. En cuanto a la distinción, por ejemplo en el tratamiento de las obras de arte, entre lo que es legítimo y lo que no lo es, dependerá claramente de los intereses y punto de vista de cada uno, creo sin embargo que es necesaria y que no podemos contentarnos con la «neutralidad axiológica» postulada por Max Weber, incluso aunque en un primer momento sea necesario recurrir a una suspensión de cualquier juicio de valor para comprender lo que se está estudiando.

JDC: Has analizado las conexiones entre la iconoclasia, entendida como metáfora de la modernidad, y la iconoclasia en su sentido más literal, como enemistad o destrucción de imágenes. En el arte contemporáneo habría múltiples ejemplos de confusión entre estos sentidos metafóricos y literales. También de cómo la violencia verbal o simbólica se desliza con facilidad hacia la física y la performativa. Un caso llamativo sería el del anarquista Félix Fénéon, que une la iconoclasia artística con el terrorismo político. Otro sería el célebre llamamiento de Breton a disparar al azar sobre la multitud. Esta ambigüedad suele ser silenciada, o interpretadacomo un mero recurso poético, por las lecturas heroicas de la vanguardia que a veces se hacen desde la historia del arte y la crítica. ¿Cómo crees que debe ser abordada?

DG: Félix Fénéon apoyaba a los anarquistas, pero la única iconoclasia artística que practicó fue verbal y metafórica; lo mismo cabría decir de André Breton. Otra cosa son las tendencias neodadaístas surgidas tras la Segunda GuerraMundial, que tendieron a practicar varios tipos de iconoclasia en la acepción literal del término. Con todo, cuando en 1953 Robert Rauschenberg borró aquel dibujo de Willem de Kooning, se trataba de un dibujo que había pedido a Kooning con ese fin, y los cuadros sobre los que Asger Jorn pintó sus peintures détournées eran piezas de escaso valor artístico adquiridas en mercadillos. Una historia diferente es la de Alexander Brener, quien cuando en 1997 pintó con espray el signo del dólar en verde sobre un cuadro suprematista de Malévich del Stedelijk Museum de Ámsterdam, se quejó de que, al haber limpiado la pintura, los conservadores del museo habían destrozado su obra. En muchos casos similares la reivindicación de estatus artístico por parte del autor de ese tipo de acciones parece, como poco, bastante débil, quedando la duda de que más que interactuar seriamente con sus objetivos lo que en realidad buscaban era llamar la atención. Creo que hay que ser conscientes de la responsabilidad que asumimos al evaluar ese tipo de reivindicaciones y estar dispuestos a reconocer la naturaleza parasitaria de esos actos.

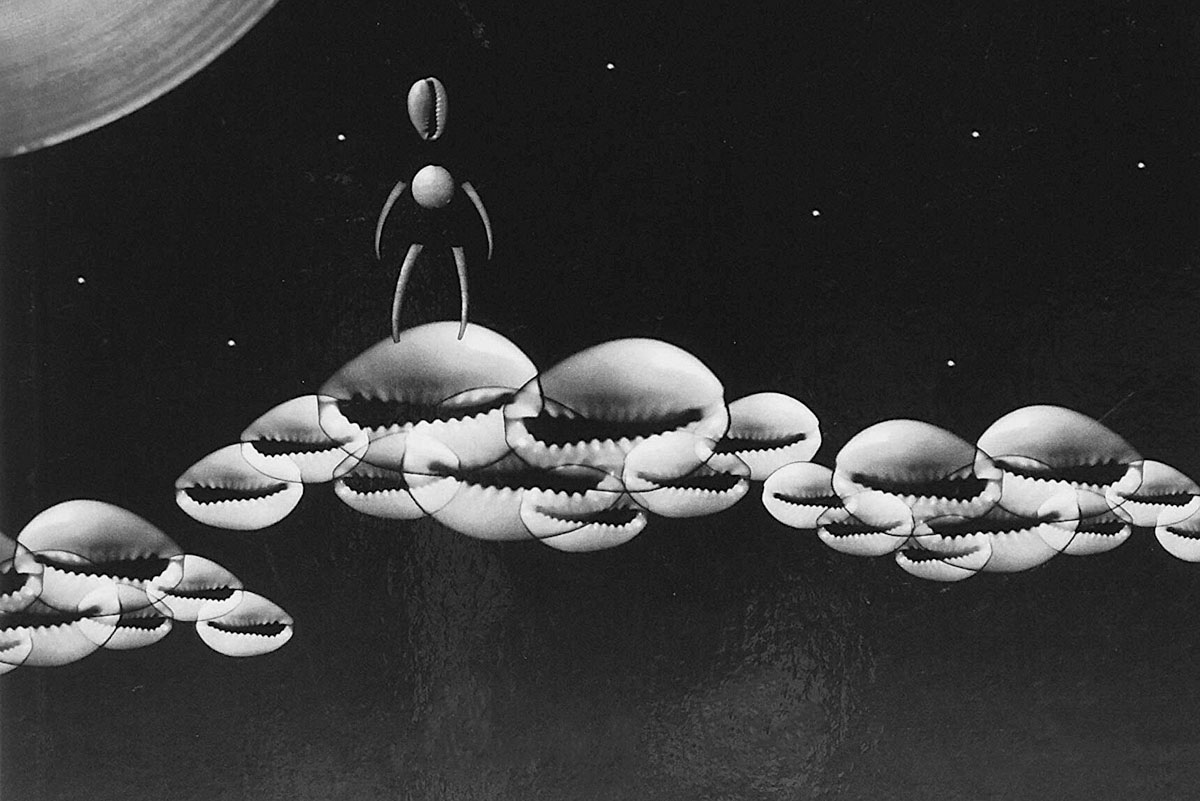

JDC: En La destrucción del arte te refieres a un tipo de vandalismo que sería consecuencia no del odio, sino de la veneración, de un mal uso desbordado por el exceso de devoción. El modelo sería el afán del peregrino por lograr un contacto corporal con la imagen y por apropiarse de reliquias, su versión pagana y moderna sería el deseo del turista por el souvenir y por marcar su presencia física en el lugar. En The Innocents Abroad, Mark Twain ya se refería en 1869 a los turistas americanos embarcados hacia el Mediterráneo como «vándalos de viaje», y lo hacía, lo que es más interesante, sin caer en la crítica despectiva, considerándolos como unos brutos lamentables, pero también como alegremente «inocentes» frente a la presuntuosa solemnidad de la cultura europea. Ante la percepción generalizada del turista como un vándalo encubierto, cabría la posibilidad de establecer una diferencia entre distintas formas de vandalismo turístico. Por una parte estaría esa actitud inocente que se resiste a asumir los valores culturales convencionales, de otra, la latencia de unas actitudes religiosas en gestos o lugares que asociamos con la banalidad de la vida cotidiana.

DG: A partir del siglo XIX la gente ha sido acusada de practicar la iconoclasia con independencia de sus motivaciones, como cuando Montalembert y más tarde Ruskin calificaron condenatoriamente a los restauradores de vándalos. Más recientemente, y con menos carga ideológica, Françoise Choay se refería con razón a la dimensión destructora del culto moderno a los monumentos y a la industria del patrimonio. En ese sentido, los turistas del Grand Tour no se diferenciaban del pequeño turista de hoy, que es, simplemente, más abundante, y la élite que se esfuerza por distinguirse de la masa juega en la actualidad el papel del explorador que allana el terreno para su posterior explotación a mayor escala. Existe en efecto una relación dialéctica entre el culto a las imágenes y la iconoclasia, y yo he defendido que el rechazo y la destrucción forman parte en realidad de la creación de patrimonio, que conforman el lado oculto del fenómeno. Otra causa de esa relación reside en que, muchas veces, las imágenes, los monumentos y las obras de arte son objeto de ataques, no a pesar de, sino por ser valoradas y queridas por otros.

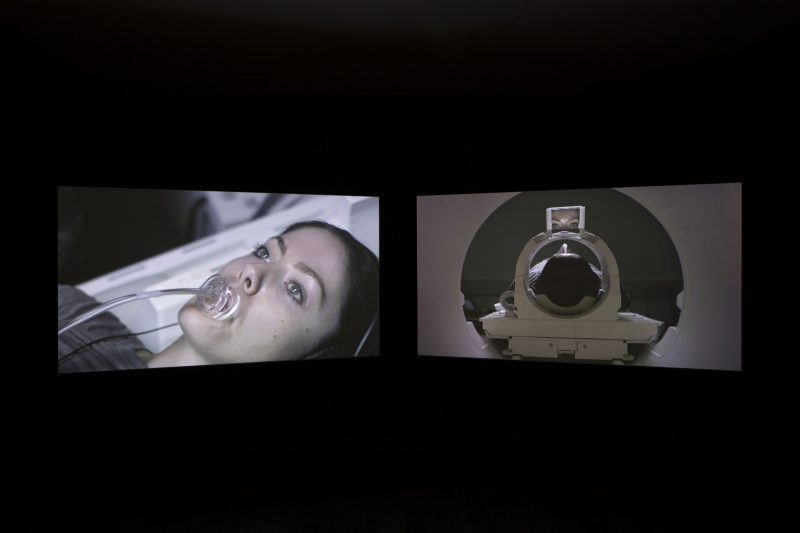

JDC: En distintos lugares has insistido en que los actos de iconoclasia llevan a la proliferación de nuevas imágenes, las denominas como «imágenes de destrucción». Se han visto potenciadas por la globalización y los nuevos medios digitales, y pueden tener causas y funciones diversas, desde las Torres Gemelas a los Budas de Bāmiyān. Están teniendo cada vez más fuerza en los conflictos bélicos asimétricos y en las nuevas formas de terrorismo, como puede apreciarse en las actuaciones del Estado Islámico en Irak. Apuntas a que en ocasiones es más importante la imagen que la destrucción misma. Parece que ese sería el caso de la utilización de las decapitaciones filmadas como arma política. En el Renacimiento se realizaban ejecuciones en efigie del reo ausente, la violencia hacia la imagen podía llegar a ser percibida por la víctima como algo peor que la propia muerte por afectar a su identidad, a su honor y dignidad. Hoy el terrorismo exterior habría invertido los términos, la violencia va dirigida al espectador, a su identidad cultural, pero para provocarla debe inmolarse al reo, sacrificarlo a la imagen, convirtiendo su muerte en algo sin sentido en sí mismo y meramente instrumental.

DG: Cuando la imagen simbólica no había sido suprimida por completo, las antiguas formas de damnatio memoriae producían también imágenes de infamia, daban testimonio de la caída de su prototipo. A menudo la eficacia de las imágenes de destrucción ha sido un factor motivante y ha tendido a aprovecharse de las últimas técnicas de producción y difusión de la imagen, como la imprenta o el grabado en madera en tiempos de la Reforma, un movimiento que continuó con la fotografía, la televisión, las imágenes digitales y la transmisión por Internet, hasta el punto de que la representación de la violencia y el impacto que de esa representación se espera han acabado en muchos casos convertidos en la principal razón de ser de la violencia, lo que no significa que deje de ser real, sobre todo para las víctimas. La violencia ejercida contra obras de arte y monumentos se alimenta de su carácter único y del papel que desempeñan en la identidad cultural, que hace que funcionen como cuasi personas y representen a comunidades enteras. En los llamados conflictos «asimétricos» esa violencia puede conseguir el objetivo de máximo efecto con el mínimo de medios. En el caso del terrorismo islamista, el apego de la «comunidad internacional» por el concepto de «patrimonio universal» permite a grupos reducidos golpear simultáneamente a sus oponentes internacionales y locales mientras se arrogan el papel de restauradores de la pureza de la ortodoxia antiidólatra.

JDC: El vandalismo artístico desde su origen en la Revolución Francesa está asociado al terror. Pero, ¿no te parece que también lo está a lo que puede considerarse como la otra cara de lo terrorífico —sublime— en la modernidad, a la risa —cómica—? Si fuera así, podría hablarse de un «vandalismo divertido», que podría diferenciarse de la corriente principal del vandalismo serio, que algunos autores vinculan con los excesos rigoristas y puritanos de Savonarola o la Reforma. Ejemplos de esa iconoclasia de risa los tendríamos en la caricatura del siglo XIX, en Alfred Jarry y grupos proto vanguardistas como el de los Incoherentes o los Fumistas. Ya en siglo XX pasaría por Dadá y algunas de sus secuelas posteriores, especialmente las menos programáticas y más atentas a la materialidad de las cosas como sería el caso de Fluxus o también el de Oulipo en literatura.

DG: No hay duda de que la destrucción contiene elementos de juego, lúdicos, incluso hedonistas, como su representación en el cine tantas veces ha mostrado. El combate contra la autoridad implica cuestionar su afirmación de seriedad dejando al desnudo su pomposidad. En las luchas contra el orden, sea este social, político, económico o, naturalmente, cultural, la risa se convierte así en un arma poderosa, algo que el florecimiento de la caricatura en tiempos de la Reforma y de la Revolución demuestra con claridad. Y al mismo tiempo, la caricatura es algo muy serio, y últimamente se nos ha recordado que, aunque su violencia sea metafórica, el precio a pagar por ella puede ser el de la propia vida.

Notas bibliográficas

- Gamboni, Dario: Un iconoclasme moderne. Théories et pratiques contemporaines du vandalisme artistique, Editions d’En Bas (Annuaire 1982-1983 de l’Institut Suisse pour l’Etude de l’Art), Zúrich y Lausanne, 1983. ↩︎

- Traducido al castellano en 2014, La destrucción del arte. Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa, Editorial Cátedra, Madrid. ↩︎