TRADUCCIÓN

En las regiones templadas y tropicales en las que aparentemente los homínidos evolucionaron en seres humanos, el principal alimento de la especie eran los vegetales. Durante el Paleolítico, el Neolítico y la era prehistórica, entre el 65% y el 80% de lo que los seres humanos consumían se recolectaba: la carne era el alimento esencial solo en el Ártico extremo. Los cazadores de mamuts ocupaban la pared de la caverna y la mente de una forma espectacular, pero lo que en realidad hacíamos para mantenernos vivas y gruesas era recolectar semillas, raíces, brotes, hojas, nueces, bayas, frutas y cereales, añadiendo insectos y moluscos, y cazando con trampas y redes pájaros, peces, ratas, conejos y otros animales pequeños e inofensivos para aumentar la proteína. Y ni siquiera nos esforzábamos demasiado: mucho menos que las campesinas esclavizadas en campos ajenos después de que se inventara la agricultura, mucho menos que las trabajadoras asalariadas desde que se inventara la civilización. La persona prehistórica media podía vivir decentemente trabajando aproximadamente quince horas a la semana.

Quince horas a la semana dedicadas a la subsistencia deja mucho tiempo libre para otras cosas. Tanto tiempo que quizás las personas más inquietas, que no tenían un bebé para entretenerse, ni habilidades para cocinar o cantar, ni ocurrencias interesantes en las que pensar, decidieron escabullirse y cazar mamuts. Las personas cazadoras hábiles volvían tambaleándose con una carga de carne, mucho marfil y una historia. Sin embargo, no era la carne lo que importaba, era la historia.

Es difícil contar una historia fascinante acerca de cómo arranqué una semilla de avena silvestre de su cascarilla, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego me rasqué las picaduras de mosquito, y Ool dijo algo gracioso y fuimos al arroyo, bebimos agua y miramos las salamandras un rato, y luego encontré otro matorral de avena… No, no es comparable, no se puede competir con cómo clavé mi lanza en el enorme y peludo flanco mientras Oob, empalado en un enorme colmillo, se retorcía gritando, y la sangre brotaba por todas partes en torrentes carmesí, y Boob se hacía papilla cuando el mamut le caía encima mientras yo disparaba mi infalible flecha a través del ojo, directa al cerebro.

Esta historia no solo tiene acción, tiene un héroe. Los héroes son poderosos. Antes de que nos demos cuenta, los hombres y las mujeres en el matorral de avena silvestre y sus retoños, y los saberes de las personas hacedoras, los pensamientos de las pensativas y las canciones de las cantoras son todas parte de lo mismo: todos han sido forzados al servicio del relato del héroe. Pero no se trata de su historia. Se trata de la de él.

Cuando estaba planificando el libro que terminaría siendo Tres guineas, Virginia Woolf escribió un encabezado en su cuaderno: «Glosario». Se le había ocurrido reinventar el idioma inglés de acuerdo con un nuevo plan, con el objetivo de contar una historia diferente. Una de las entradas al glosario es heroísmo, definido como «botulismo». Y héroe, en el diccionario de Woolf, es «botella». El héroe como botella, una severa revisión. Ahora, yo propongo la botella como héroe.

No solo botella de ginebra o de vino, sino la botella en su sentido más antiguo de contenedor en general: una cosa que contiene otra cosa.

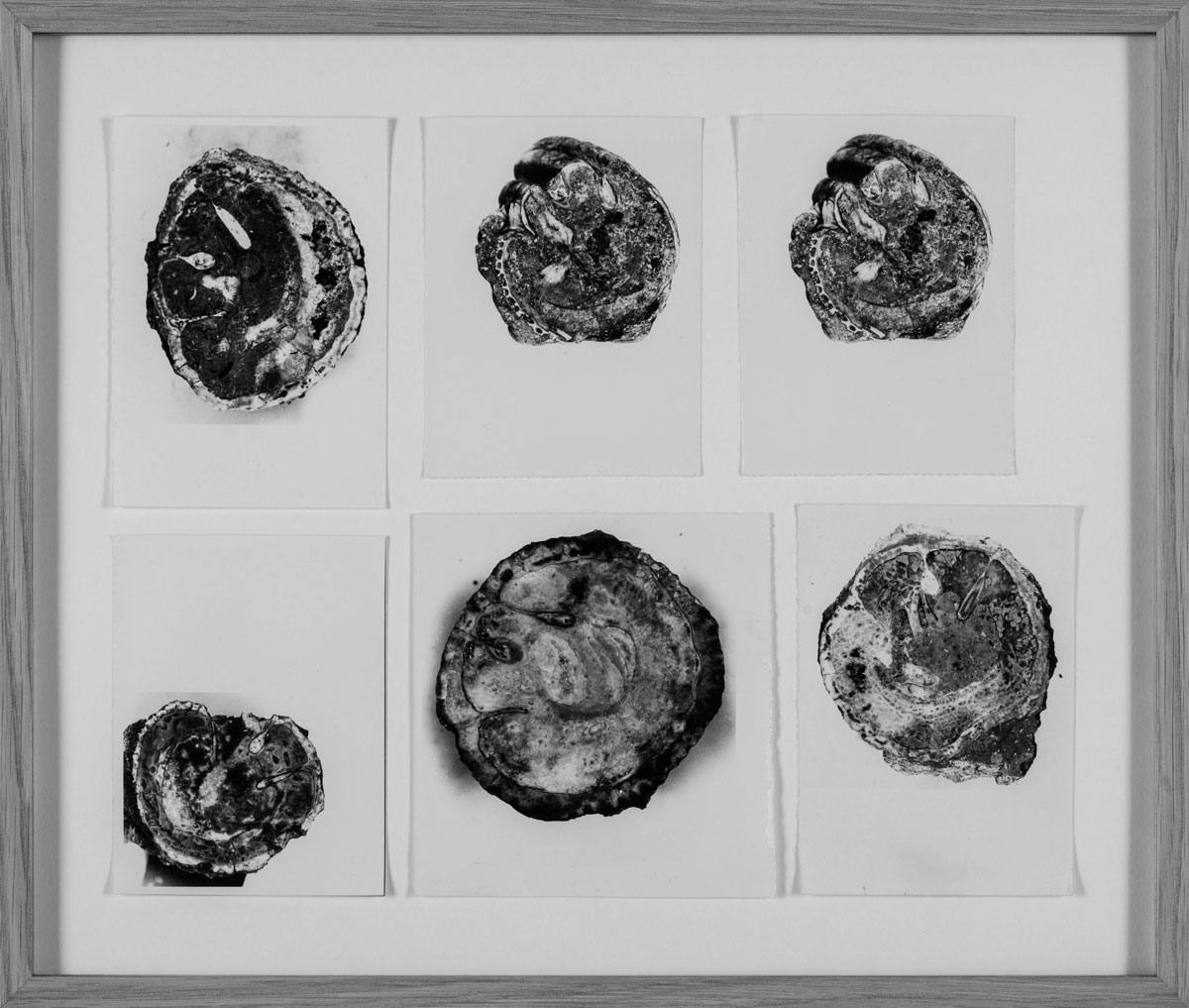

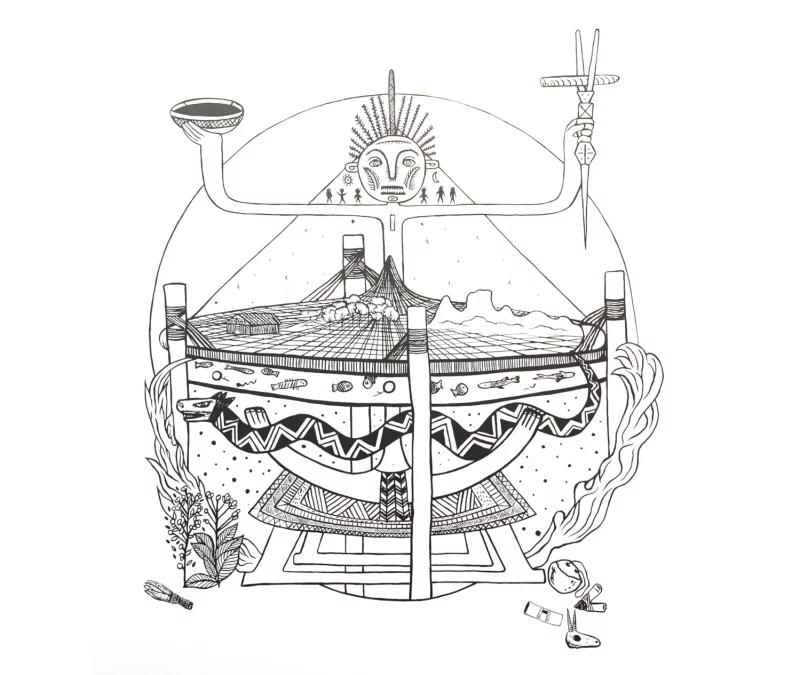

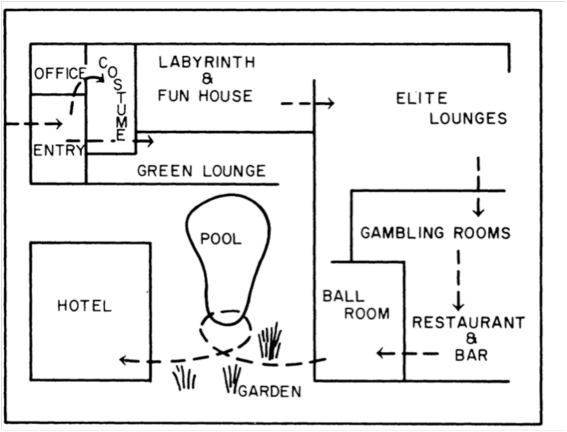

Si no tienes algo donde ponerla, la comida se te escapará incluso si se trata de algo tan poco combativo y hábil como un copo de avena. Pones todos los que puedes en tu estómago mientras están al alcance de la mano, siendo esta el primer contenedor. Pero, ¿qué hay del día siguiente, por la mañana, cuando te despiertes, haga frío y esté lloviendo?, ¿no estaría bien tener algunos puñados de avena para masticarlos y dárselos a la pequeña criatura Oom para que se calle? Pero, ¿cómo llevar a casa más avena de la que cabe en el estómago o en tu mano? Así que te levantas, vas al condenado y húmedo matorral de avena empapado bajo la lluvia y, ¿no estaría bien si tuvieras algo en lo que poner al bebé Oo Oo para poder coger la avena con ambas manos? Una hoja una calabaza una concha una red una bolsa un canguro un saco una botella una vasija una caja un tarro. Un contenedor. Un recipiente.

El primer dispositivo cultural probablemente fuese un recipiente… Muchos teóricos creen que las primeras invenciones culturales tienen que haber sido contenedores para guardar productos recolectados y algún tipo de cabestrillo o red transportadora.

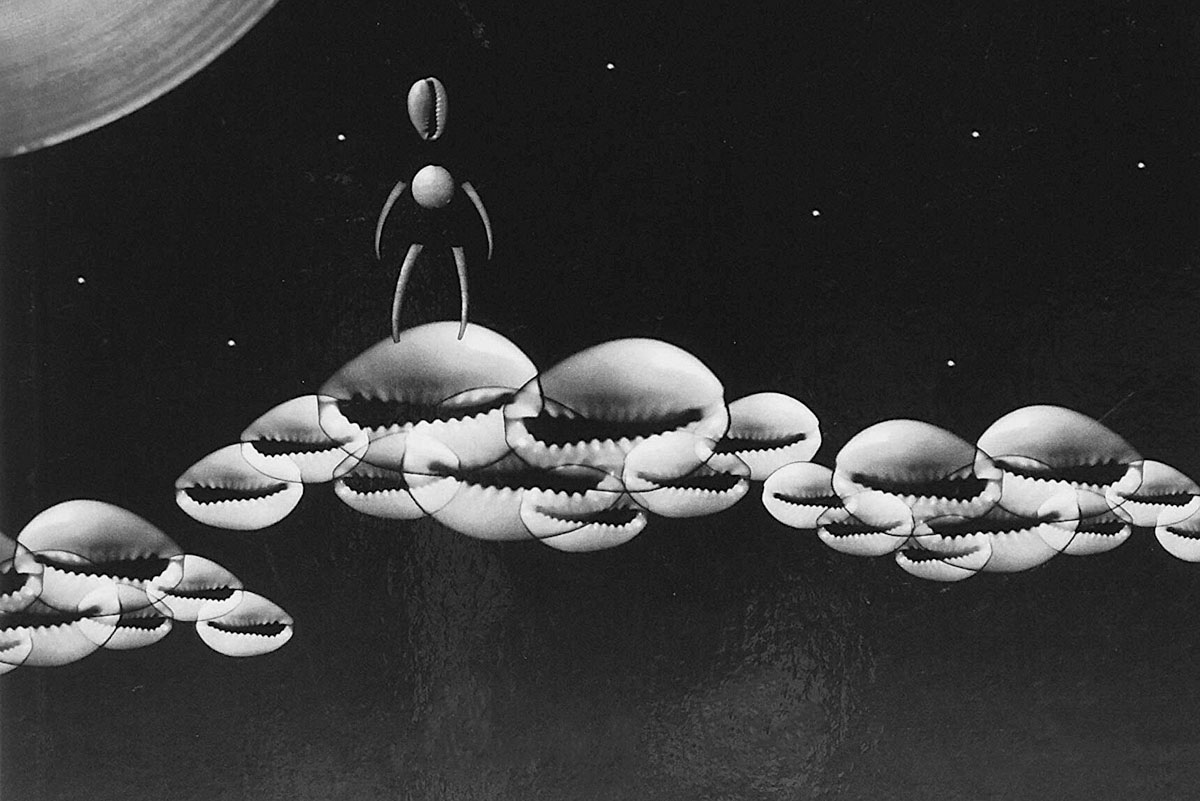

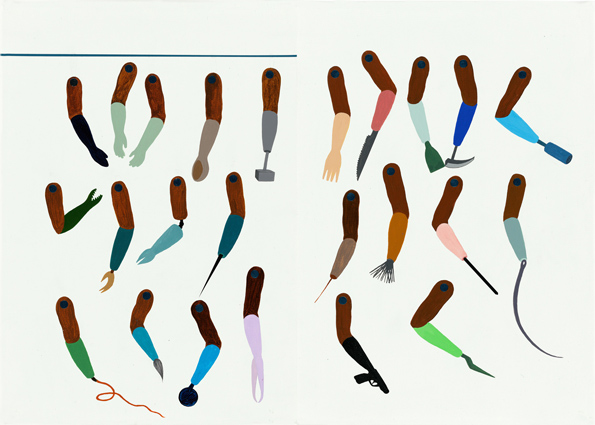

Es lo que dice Elizabeth Fisher en Woman’s Creation1. Pero no, esto no puede ser. ¿Dónde está esa cosa grande, larga, dura, maravillosa, un hueso, creo, con el que el hombre mono golpeó a alguien por primera vez en la película y, luego, rugiendo extasiado tras cometer el primer asesinato de verdad, arrojó el hueso hacia el cielo y, girando en el aire, se convirtió en una nave espacial que penetraba el cosmos para fertilizarlo y producir, al final de la película, un precioso feto, un varón, por supuesto, navegando sin rumbo por la vía láctea (sorprendentemente) sin útero o matriz alguna? No lo sé. Ni siquiera me importa. Yo no voy a contar esa historia. Ya la hemos escuchado: sabemos todo sobre los palos, las lanzas y las espadas, las cosas para golpear y empujar, las largas y duras. Pero no hemos escuchado sobre la cosa que sirve para poner cosas dentro, el contenedor para el contenido. Esa es una historia nueva. Eso es la novedad.

Pero, a la vez, es algo viejo. Antes —si lo piensas bien, seguramente mucho antes— del arma, una herramienta tardía, lujosa y superflua. Mucho antes del útil cuchillo y del hacha, junto con las indispensables herramientas para machacar, moler, y cavar —porque de qué sirve desenterrar un montón de patatas si no puedes arrastrar a casa las que no te puedes comer—, al mismo tiempo que, o antes de la herramienta que extrae la energía, creamos la que la trae a casa. Soy una defensora de lo que Fisher llama la «teoría de la bolsa» de la evolución humana.

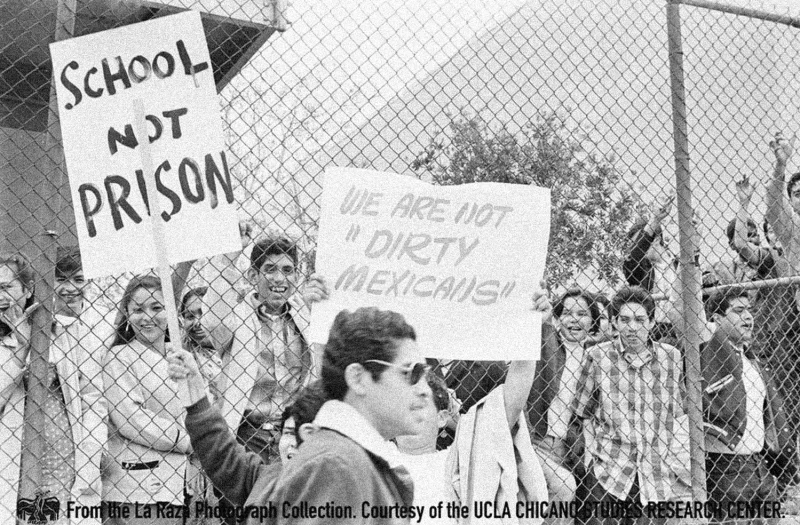

Esta teoría no solo explica grandes áreas de oscuridad teórica y evita grandes áreas de despropósitos (en general, habitadas por tigres, zorros y otros mamíferos muy territoriales); también me sitúa, personalmente, en la cultura humana de una manera en la que nunca lo había hecho antes. Mientras la cultura se explicaba como algo originado en, y desarrollado a partir del uso de objetos largos y duros para pinchar, atizar, y matar, nunca pensé que tuviera, o quisiera tener, nada que ver con ella. («Lo que Freud confundió con su falta de civilización es la falta de lealtad a la civilización de la mujer», observó Lillian Smith). La sociedad, la civilización de la que estaban hablando estos teóricos, era, evidentemente, la suya. Eran sus dueños, les gustaba. Eran humanos, completamente humanos, atacando, apuñalando, penetrando, matando. En mi deseo de ser también humana, busqué pruebas de mi humanidad. Pero, si esto era un requisito previo, el crear un arma y matar con ella, entonces yo era o extremadamente defectuosa como humana, o no lo era en absoluto.

«Así es», dijeron. «Lo que eres es una mujer. Posiblemente en absoluto humana, definitivamente defectuosa. Ahora guarda silencio mientras continuamos contando la historia del ascenso del hombre héroe».

«Adelante», dije, de camino a la avena silvestre, con Oo Oo en el porteo y con Oom cesto en mano. Seguid contando cómo el mamut se abalanzó sobre Boob y cómo Caín se abalanzó sobre Abel, y cómo cayó la bomba sobre Nagasaki y cómo cayó la gelatina ardiente sobre los habitantes del pueblo, y cómo caerán los misiles sobre el imperio del mal, y todos los demás pasos del ascenso del hombre.

Si es humano poner algo que quieres, porque es útil, comestible, o hermoso, en una bolsa, o un cesto, o en un poco de corteza enrollada o en una hoja, o en una red hecha con tu propio pelo, o lo que sea, y luego llevártelo a casa, siendo la casa otro tipo diferente de saquito o bolsa, un recipiente para personas, y más tarde sacarlo y comértelo o compartirlo o guardarlo para el invierno en un contenedor más sólido, o ponerlo en el botiquín o en el altar o en el museo, en el lugar sagrado, en el área que lo contiene, y luego al día siguiente probablemente hacer más de lo mismo: si hacer esto es humano, si esto es lo que se pide, entonces, resulta que sí soy humana a pesar de todo. Completamente, libremente, alegremente, por primera vez.

No soy, huelga decir, una humana poco agresiva o combativa. Soy una señora mayor irascible que se defiende extraordinariamente de los matones con su bolso. Sin embargo, ni yo ni nadie me considera una heroína por ello. Es simplemente una de esas malditas cosas que hay que hacer para poder seguir recogiendo avena y contando historias.

Es la historia lo que importa. Es la historia la que ocultó mi propia humanidad, la historia que contaron los cazadores de mamuts sobre cómo golpearon, empujaron, violaron y mataron: sobre el héroe. La maravillosa y venenosa historia del botulismo. La historia del asesino.

A veces pareciera que esa historia está llegando a su fin. Para que no suceda que ya no quede nadie contando historias, algunas de nosotras, entre la avena silvestre, rodeadas de maíz ajeno, pensamos que deberíamos empezar a contar otra historia, una que quizás la gente pueda continuar contando cuando la antigua termine. Quizás. El problema es que sabemos que nos hemos convertido en parte de la historia asesina, y puede que su fin también sea el nuestro. Por lo tanto, es con cierto sentimiento de urgencia que busco la naturaleza, el sujeto, las palabras de otra historia, aquella nunca contada, la historia de la vida.

Es una historia extraña, no nos nace fácilmente, no viene a nuestros labios de la misma forma que lo hace la historia asesina. Aún así, lo de «nunca contada» era una exageración. La gente lleva siglos contando la historia de la vida, con toda clase de palabras y formas. Mitos de creación y transformación, relatos de picaresca, cuentos folclóricos, chistes, novelas…

La novela es un tipo de historia fundamentalmente antiheroica. Por supuesto, el héroe se ha apoderado de ella con frecuencia, siendo esa su naturaleza imperial y su impulso incontrolable para hacerse con todo y gobernarlo con duros decretos y leyes para controlar su impulso de matarlo. Así que el héroe ha decretado, primero a través de sus portavoces, los legisladores, que la forma correcta de la narrativa es la de la flecha o la lanza, comenzando aquí y yendo derecho hacia allá, y ¡ZAS! dando en el blanco (que cae muerto); segundo, decretando que la preocupación central de la narrativa, incluida la novela, es el conflicto; y, en tercer lugar, que la historia no vale para nada si él no figura en ella.

Yo no estoy de acuerdo con todo esto. Me atrevería incluso a decir que la forma natural, correcta y adecuada de la novela quizás sea la de un saco, una bolsa. Un libro contiene palabras. Las palabras contienen cosas. Portan significados. Una novela es un botiquín que contiene cosas en una particular y poderosa relación entre ellas y las personas.

Una relación entre los elementos de la novela bien pudiera ser la del conflicto, pero reducir la narrativa al conflicto es absurdo. (Alguna vez leí un manual de cómo escribir que decía: «La historia debería ser vista como una batalla», y seguía hablando de estrategias, ataques, victorias…). El conflicto, la competencia, el estrés, la lucha, etc. dentro de una narrativa concebida como bolsa/vientre/caja/casa/botiquín podrían ser vistos como elementos de un todo que, en sí mismo, no se puede caracterizar como conflicto ni armonía porque su propósito no es ni la resolución ni la inmovilidad, sino el proceso continuo.

Finalmente, está claro que el héroe no queda bien dentro de esta bolsa. Necesita un escenario, un pedestal, una cima. Si lo metes en una bolsa parece un conejo, una patata.

Por eso me gustan las novelas: en lugar de héroes, contienen personas.

Así que, cuando comencé a escribir novelas de ciencia ficción, lo hice arrastrando este gran saco lleno de cosas: mi bolsa llena de débiles, torpes y pequeños granos de cosas más pequeñas que una semilla de mostaza, e intrincadas redes tejidas que, al ser laboriosamente desenmarañadas, dejan ver que contienen un guijarro azul, un cronómetro imperturbablemente funcional que marca la hora de otro mundo, y la calavera de un ratón. Una bolsa llena de comienzos sin finales, de iniciaciones, de pérdidas, de transformaciones y traducciones, de muchos más trucos que conflictos, y muchos menos triunfos que trampas y engaños; llena de naves espaciales que se atascan, misiones que fallan y personas que no entienden. Dije que era difícil contar una historia fascinante acerca de cómo arranqué una semilla de avena silvestre de su cascarilla, pero no dije que fuera imposible. ¿Quién dijo que escribir una novela fuera fácil?

Si la ciencia ficción es la mitología de la tecnología moderna, entonces su mito es trágico. La «tecnología», o la «ciencia moderna» (uso estas palabras de la manera común, como una abreviatura no cuestionada de ciencias «exactas» y alta tecnología fundadas sobre un crecimiento económico continuo), es una hazaña heroica, hercúlea, prometeica, concebida como un triunfo y, por tanto, finalmente una tragedia. La ficción que encarna este mito será, y ha sido, triunfadora (el hombre conquista la tierra, el espacio, los alienígenas, la muerte, el futuro, etc.) y trágica (Apocalipsis, Holocausto, entonces y ahora).

Si, en cambio, una evita el modo linear, progresivo, de flecha-que-mata-el-tiempo de lo tecnoheroico, y redefine la tecnología y la ciencia como fundamentalmente una bolsa de transporte más que como un arma de dominación, un agradable efecto secundario de esto es que la ciencia ficción puede ser entendida como un campo mucho menos rígido y estrecho, no necesariamente prometeica o apocalíptica en absoluto y, de hecho, un género mucho menos mitológico que realista.

Es un realismo extraño, pero es una extraña realidad.

La ciencia ficción entendida correctamente, como toda ficción seria, por más divertida que pueda ser, es una manera de intentar describir lo que realmente está sucediendo, lo que las personas realmente hacen y sienten, cómo se relacionan con todo lo demás en esta vasta bolsa: este vientre del universo, este útero de cosas que serán y tumba de cosas que fueron, esta interminable historia. En ella, como en toda ficción, hay suficiente espacio para mantener incluso al hombre en el lugar que le corresponde, en su lugar en el esquema de las cosas. Hay tiempo suficiente para recoger abundante avena silvestre y también para sembrarla, para cantar a la criatura Oom, y escuchar los chistes de Ool, mirar a las salamandras y, así y todo, la historia aún no se termina. Todavía quedan semillas por recolectar, todavía queda espacio en la bolsa de las estrellas.

Notas bibliográficas:

Esta traducción realizada por Sofia Dourron y Laura Vallés Vílchez se ha reproducido con el permiso de Curtis Brown, Ltd. © 1986 Ursula K. Le Guin. Su primera aparición en lengua inglesa tuvo lugar en «Women of Vision» (St. Martin’s Press), en 1988 y, un año más tarde, en DANCING AT THE EDGE OF THE WORLD, (Grove/Atlantic), en 1989.

- FISHER, ELIZABETH: Woman’s Creation: Sexual Evolution and the Shaping of Society, Anchor Press, Nueva York, 1979. ↩︎