MATERIALES

Existe una desproporción natural entre la expectación sobre el evento y el evento mismo, salvo en las ocasiones donde aquello que sucede aparece sin previo aviso. Solo en esos momentos los medios de comunicación parecen perder pie, no controlar la situación. Emergen entonces necesitados de resituarse dentro del tablero de acción que normalmente controlan con precisión y donde cada información es tratada a partes iguales como enunciado de un hecho real y como relato ficticio acomodado a sus intereses mediáticos. En los últimos tiempos, las redes sociales han ocupado el lugar de la inmediatez absoluta, desestabilizando con claridad la posición de privilegio del cuarto poder, pero sin debilitar su primacía, al menos de momento, en el tablero económico de la comunicación.

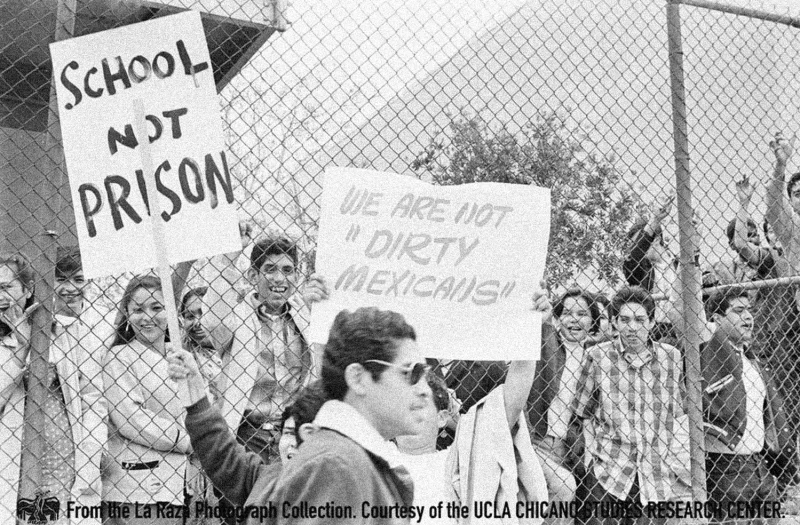

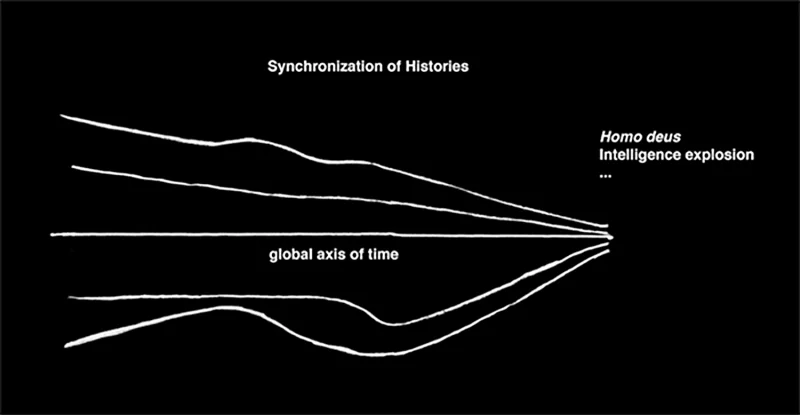

La sociedad del espectáculo que definió Guy Debord hacía referencia a un momento donde se estaban triturando los contenidos de un mundo sólido para ofrecerlos como píldoras masticables. Los grandes relatos se derrumbaron tras la imposibilidad de mantener su argumentario en tanto en cuanto definidores de un mundo por venir. Podían mirar a través del retrovisor de la historia y discernir y explicar lo ocurrido hasta entonces, pero se demostraban inefectivos cuando se les exigía avanzar hacia adelante incluso aunque fuera para prever su repetición cíclica. Esta apreciación quedó todavía más patente en sus Comentarios sobre la sociedad del espectáculo casi treinta años después, donde la economía ya había engullido o transformado cualquier otro ámbito de la sociedad o la cultura con una mínima posibilidad de ser mercantilizado. Un nuevo escenario que fundió los dos anteriores y que Debord definió como lo «espectacular integrado». Fue una fase previa a la licuación posterior de la sociedad, acuñada por Zygmunt Bauman como líquida, que ha desembocado en la virtualidad total de las pantallas táctiles, donde cualquier fallo de sus sistemas internos deja sin sentido el archivo almacenado en su interior y, por derivación, también nuestras propias vidas y trabajos, dos conceptos cada vez más inseparables. Asimismo, estos tiempos se definen por las impecables texturas de «lo pulido», según la denominación de Byung-Chul Han, que «no ofrece resistencia alguna». Y, en efecto, la sociedad actual se cuantifica por lo que fluye, no por aquello que plantea una tensión o una resistencia; por los likes que alcanza en lugar de por la dialéctica que genera. Cuando se cuestiona —y se hace con bastante frecuencia— la función que les queda a los y las artistas como trabajadores de las imágenes, muy a menudo no se analiza a fondo el modo cómo actuar en un mundo contado a cientos de miles de imágenes por segundo. Pues se da por hecho el marco de contenidos donde tiene lugar, sin preguntarse sobre la necesidad funcional de su aparataje. La tarea que les compete es precisamente la generación de cualquier tipo de resistencia dentro de un marco de sociedad en apariencia impecable: detener el flujo de imágenes por segundo para aislar algunas que posibiliten darle un giro al discurso.

Cuanto menos, que estas permitan activar de nuevo, reactivar, el porqué de su creación, el sentido de su finalidad. No se les puede pedir que siempre sean resistentes, más si cabe en un contexto donde la precariedad es el hábitat normativo, pero la resistencia a los modos de representación debe ser intrínseca a sus propios análisis. Una resistencia estética sobre los contenidos con los que se trabaja, las prioridades formales y de discurso por las que se opta y la decisión de mantenerse estable en un lugar de identidad que como tal se defina… no puede negociarse.

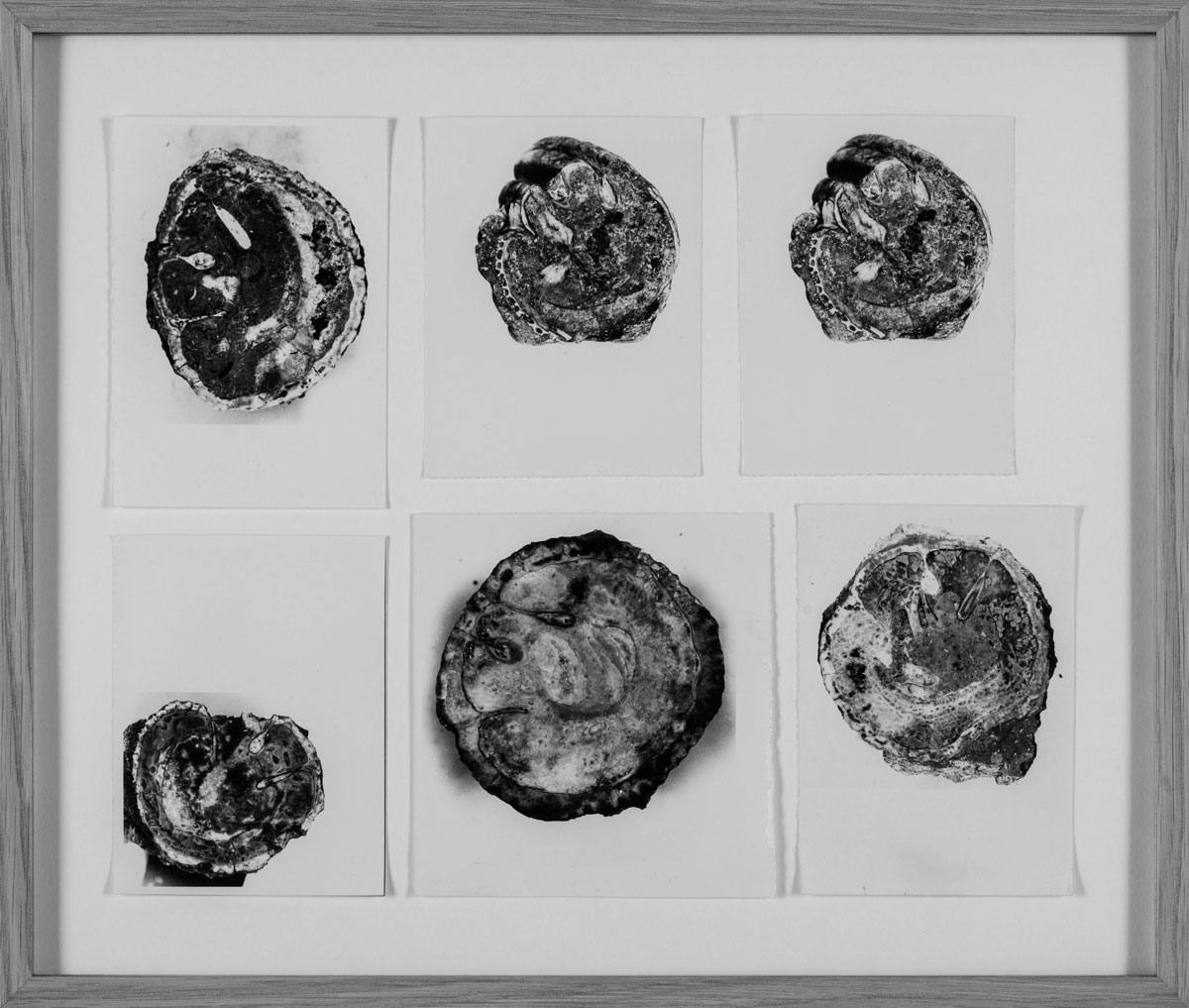

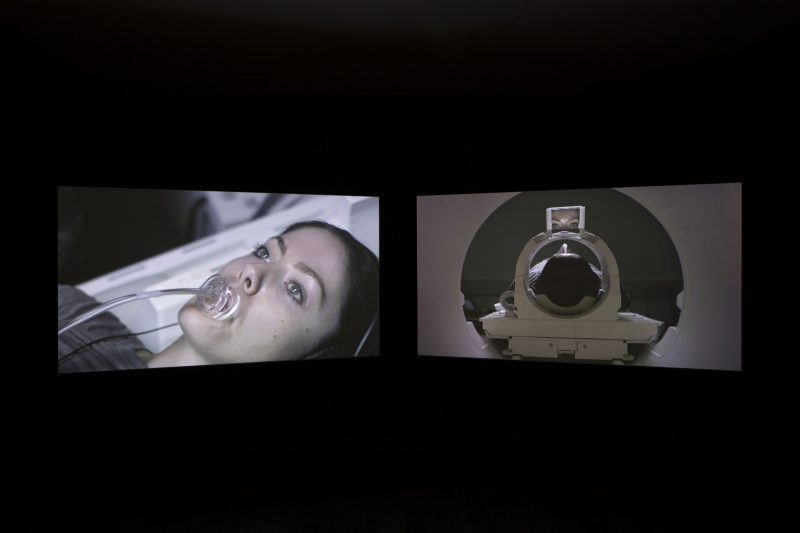

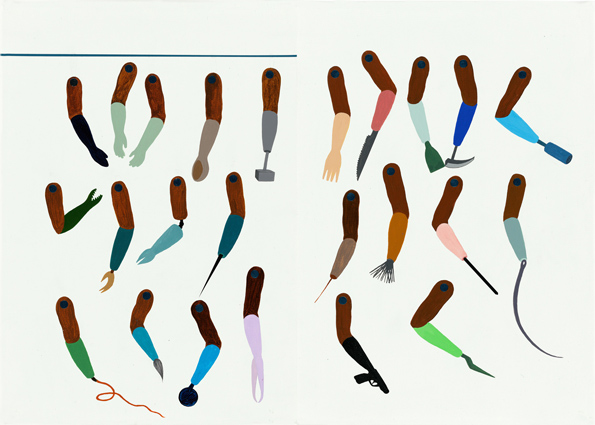

En la trayectoria de Virginia García del Pino (Barcelona, 1966), construida a través de una decena de obras audiovisuales de diferente duración a lo largo de dos décadas, hay una clara premisa de mirar de nuevo sobre lo ya visto. Ahí radica su resistencia particular, su piedra de toque frente al sistema. Parece evidente que esta acción permite ver las cosas como si antes nunca se hubieran mirado o, al menos, no de esa manera; lo que entronca de manera directa con la esencia del propio cine, fascinado desde sus orígenes por la superficie de las cosas y los rostros de las personas. Como la historia del cine ha certificado, la teoría del análisis fílmico cambió de manera radical con la aparición de los reproductores caseros de vídeo. La posibilidad de analizar cualquier leve movimiento, un ínfimo gesto, una expresión surgida del azar o de la espontaneidad, adquirieron una importancia inusual hasta entonces, consiguiendo resituar a directores y directoras, actores y actrices en un plano de mitología inabarcable. Pero, sobre todo, potenció una manera de hacer cine, de construir realidad a través de las imágenes en movimiento, que adquirió una consciencia de sí también inesperada. La repetición en los detalles que permitió la revisión ad infinitum de los filmes, compitió de tú a tú con la diferencia que suponía interpretarlos de manera personal, autónoma, intransferible; cada gesto definiendo una pequeña parte del puzle que representan los actores y las actrices individualmente. «Repetición» y «diferencia» como dos lados de un binomio asociado por siempre a la sociedad cultural y a su producción derivada.

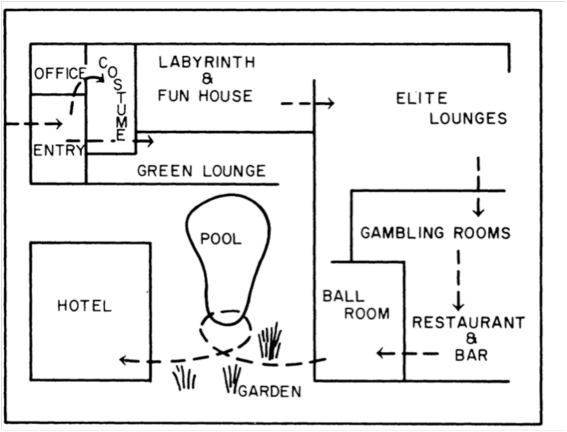

Aún más evidente que esa remirada, destaca en la filmografía de la autora la presencia de las personas a partir de sus rostros y sus gestos1. En su último trabajo Improvisaciones de una ardilla (2017), la estructura confeccionada a través de escenas autónomas plantea de nuevo un contraplano directo con gente por lo general anónima, con audiencias y público presentes en asambleas, en mítines, en reuniones con connotaciones políticas. Del mismo modo, se enfrenta la mirada con la parte trasera de las escenografías donde se exhiben los líderes políticos, o bien se muestra la visión subjetiva de uno de ellos desde dentro de un coche, rodeado de seguidores que aún portan la ideología caliente tras un mitin. En otros casos, los periodistas esperan tiempos muertos interminables hasta que los presidentes de los partidos o el propio del Ejecutivo aparecen —en ocasiones para no conseguir ni una respuesta a sus preguntas— desfilando al otro lado de un cordón policial que solo parece representar y defender a una parte de la ciudadanía: los que ostentan y ejecutan el poder. En general, estas secuencias escenifican los momentos previos a las declaraciones de los representantes del pueblo donde se promete de todo, que es como decir absolutamente nada, y cuyo decorado siempre es más grande e imponente que la acción en proceso de desarrollarse.

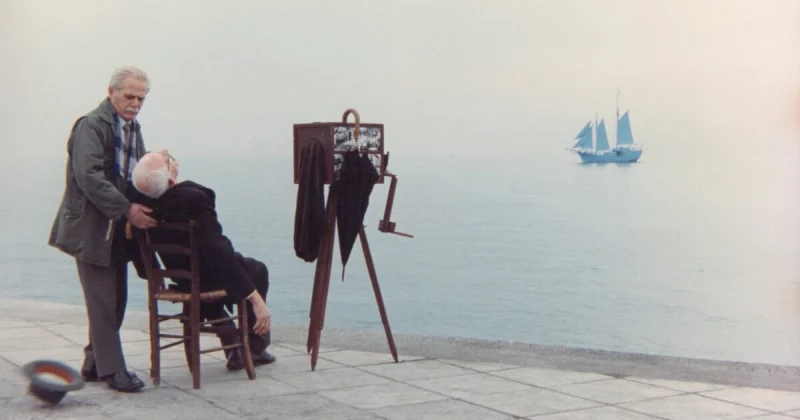

En El jurado (2012) la cámara era un ente inquisitivo, subyugante, que no perdía ni un segundo de tiempo en otro elemento que no fuera los rostros de los miembros del jurado popular mientras escuchamos las declaraciones de los abogados, del fiscal, de los testigos, del acusado. La décima carta (2014) es un alegato a la figura de Basilio Martín Patino en un momento donde los recuerdos son evanescentes y la memoria deviene una patria un suspiro antes de ser colonizada. Sin embargo, la realizadora consigue extraer del autor los mejores destellos de sí mismo; la continuación justa a una misiva lanzada casi cincuenta años antes y que esperaba desde entonces si no una respuesta, al menos sí un intento de continuación desde afuera, un cierre que determinara una trayectoria vital y artística dedicada a un cine que representó, en cada momento, su sociedad coetánea y a sus ciudadanos. En cierta manera, La décima carta es un homenaje, pero también es una suerte de relevo.

Improvisaciones de una ardilla plantea una complicación añadida ante esas escenas de gran carga simbólica, pues anula el sonido diegético de esos momentos álgidos de la política y la comunicación. Las arengas y las subidas de tono, las explicaciones programáticas y la devastación de las cualidades de los adversarios son sustituidos por comentarios en off del filósofo Josep María Esquirol ante dichas imágenes. Unas palabras que, como se indica al final del cortometraje, resultan ser improvisaciones a partir de las propias escenas. El título hace un guiño característico de la autora, un juego de palabras y de imágenes ocultas: las improvisaciones de la ardilla son las que lanza el profesor Esquirol (ardilla, en català).

Como su definición indica, improvisar es «hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación». La combinación entre estas improvisaciones y la producción de las escenas, que sin ser de una gran complejidad en lo formal sí lo son por la posibilidad de acceder a lugares únicamente reservados para medios de comunicación, genera una combinación de fuerzas apasionante. Las escenas mudas de sonido ambiente —la voz de los políticos y de los periodistas que cubren sus actos—, son analizadas de manera pausada por el filósofo, que escarba en los detalles, desenmascara situaciones sutilmente emboscadas o evidencia miméticamente lo que sucede en pantalla, aportando una mirada propia y rigurosa, sin abandonar los titubeos propios de una improvisación. La vinculación entre imagen y palabra deviene aquí nexo pertinente entre un tipo de hacer cine y de pensar la filosofía que coloca en el centro del debate a las personas.

El autor analiza el trabajo fílmico de Virginia García del Pino como ensayo, ofreciendo nuevas maneras de mirar una realidad mil veces transitada y mostrando los trucos de la imagen como forma de resistencia ante los discursos establecidos.

Si el ensayo escrito puede definirse según la RAE como un «escrito en prosa en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado de carácter y estilo personales», según Jean-Luc Godard el ensayo fílmico o audiovisual puede entenderse como «la forma que piensa». Las improvisaciones del filósofo no son un ensayo stricto sensu, porque no son prosas escritas, pero tienen el carácter ensayístico desde el momento que desarrollan ideas sobre lo dado con estilo y carácter personales, con referencias a otras ideas filosóficas y, al tiempo, relacionadas con un corpus teórico propio. Las imágenes grabadas por la cineasta son claramente formas que piensan, porque se construyen como imágenes con sentido pleno que no necesitarían de los comentarios del teórico, salvo que se pretenda con ello perfilar todavía más el carácter político (en un amplio sentido) de lo mostrado. La unión de ambos lenguajes y el modo como se emplea cada uno de ellos hacen de esta pieza un encuentro fabuloso que incita a repensar las imágenes oficiales, las cuales nunca serán vistas de la misma manera tras desvelarnos tanto las bambalinas del espectáculo como el making of de sus farsas.

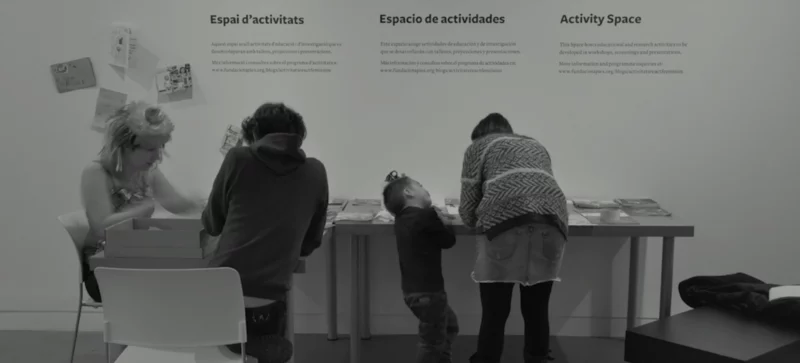

En el transcurso de su sexta edición, Cine por venir ha presentado Improvisaciones de una ardilla con la presencia de Virginia G. del Pino y, Fundación La Posta, ha proyectado y mostrado toda su filmografía (las tres piezas reseñadas, más seis filmes anteriores a El jurado) en su espacio del barrio de El Carmen de Valencia. Esta fundación tiene la cualidad de haberse definido por contraste con otras instituciones similares y por haber sabido encontrar en el proceso de los proyectos y en la creación de una comunidad crítica y viva, el porqué de su existencia. De hecho, pese a su condición de espacio liminar —y tal vez por ello— la retrospectiva de la cineasta encaja plenamente dentro de sus propósitos, conviviendo naturalmente con un tipo de ensayo fílmico interesado en la construcción de discurso colectivo, donde productores y consumidores, agentes culturales y público, conforman un todo y el único motivo de sus esfuerzos.

En la última escena, Esquirol improvisa una conclusión que se torna toda una declaración de intenciones. Justo después de ver la imagen del líder de Podemos Pablo Iglesias rodeado de decenas de micrófonos, periodistas, cámaras, focos… la pantalla va a negro. La voz en off, segundos antes de que los créditos den por terminada la obra, concluye: «habría que repetir una cosa de los filósofos clásicos, «No somos nada”, para no ser engreído». Si estas imágenes y esas palabras encajan tan poderosamente en esta película, generando cuestiones y resolviendo algunas dudas, es porque también la cineasta opina igual. Solo desde la puesta en práctica de esa máxima se puede conseguir la empatía de una forma que piensa, pero, también, de una forma que nos interpela y nos toca.

Notas bibliográficas:

- Sobre la importancia del rostro en las películas El jurado y La décima carta, se puede consultar el artículo «Una pantalla latiendo», en Input Magazine nº5, Madrid, 2016. ↩︎